|

|

本日のルート (powered by Ride With GPS) イントロです時は2018年に遡る。横須賀と新門司との間にフェリー航路が新設された。名を東京九州フェリーという。

とても新しい航路。

ここ近年、航路ができたと思ったらあっという間に休止されたりしていたフェリー界隈だが、この航路は堅実に利用客を確保しているようで、今回の利用でもまあまあな乗船率を誇っていた。

本来であれば6月に乗船する予定だったが、台風とかがタイミング良く来襲するもんで、その後もう一度予定変更があったりした結果、ようやく乗船する運びとなった。

それではフェリーに乗りに行きましょう。 東京九州フェリーに乗ってみた。仕事上がりのそのままの勢いで、上野駅でエルコスさんを袋詰め。

品川始発の京急を捕まえたいが、こんな時間なので間違いなく混雑しているだろう。横浜で乗り換えれば多少は空くだろうし、快特がダメでも急行で先には進める。

1時間強ではるばる横須賀へ。 そして、20:50横須賀中央着。一旦エルコスさんを復元。

駅からR16に出て、米軍横須賀基地のほうに進むと、22時くらいまで営業しているイオンがある。晩飯を買い込んでから、フェリーターミナルを目指す。

陸地ではほぼほぼ見ることのないアレ。

看板通りに進むと、大型トラックの車列に交じって明らかにツーリングに行こうとしているオートバイの姿が。

神奈川から九州へ。

ただ、エルコスさんが言うほど使い勝手が良いとは思えない。新門司着岸は翌日の21時で、どう頑張っても宿にチェックインする時刻だ。

横須賀、新門司共に夜の到着なので、翌日早朝の競りに間に合うような時間なのだろう、と予測してみる。 さて、今回我々は新門司に到着後、一旦開門海峡を渡って下関にて一泊する予定を立てている。要するに、この航路を使った瞬間、1日を新門司までの移動日として消費することが決定する。

この船に乗っておよそ24時間。

頑張れば、新門司到着→シャトルバスで小倉駅→最終のみずほで鹿児島中央、という連絡が可能なようである。

とりあえず乗船準備。 さて、再びエルコスさんを袋詰め。次の復元はおよそ24時間後なので、できるだけ丁寧に輪行作業に勤しむ。

まあ、慣れてくれば、エンド金具とサドルで自立して、2つのホイールがしっかり保持されていればよい訳で。目の前にこれから乗るべき列車が到着しているような1、2分を争う状況なら、最悪フレームとホイールをバンド留めすることすら省略する時もある。

新しいつくりのフェリーターミナルは、この時は意外に感じたが徒歩での利用客で溢れていた。

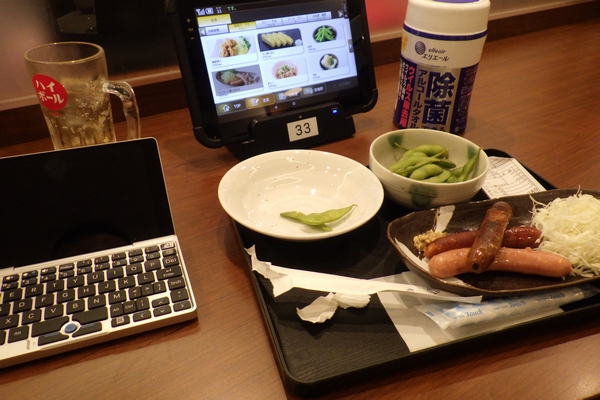

横須賀ターミナルの待合所。まあまあ人で溢れている。 乗船開始が23時頃らしいので、待合スペースで軽くおっぱじめる。

半額シール呑み(ポテトはなんとなく購入)。 そして23:00、乗船開始。ターミナルからのボーディングブリッジでアクセスする。エルコスさんは入口付近の倉庫で預かってもらえた。 さて、今回乗船したのははまゆう。すべての客室が個室、もしくはカーテンで完全に隔離できるようになっている。今回利用したのはツーリストAという、基準となる客室。

ここが我の住処よ。 このひとつ上にツーリストSという、完全に個室になる客室もある。+6000円のアップチャージで利用できるが、丸一日乗船することを考えると、そちらをチョイスしたほうが良かったのかもしれない。

いやさエルコスさんを載せるのに+3000円かかるんだよ。これは輪行でもデッキ乗せでも同金額。

船内の設備が整っているので、気にならなければAでも全然アリ。 長距離フェリーに乗ったら、とりあえず風呂に入る。

乗船中の数少ない楽しみ。 そして湯上りの火照りをデッキで覚ましているうちに、船は動き出した。

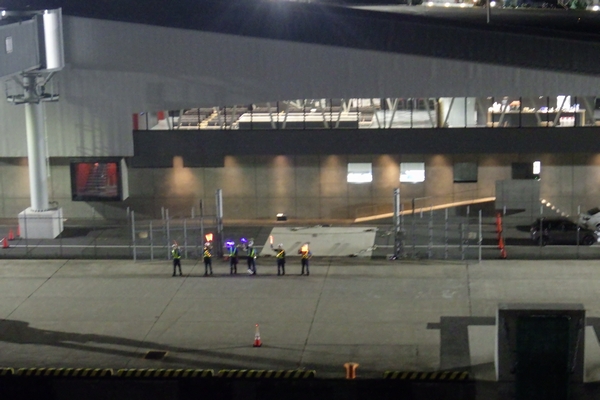

港湾職員から出航のお見送り。 出航の時刻がド深夜なので、すぐ寝てしまうくらいしかすることがない。ただ、レストランでは25時くらいまで、夜食メニューを提供している。

注文はタッチパネルで。会計はカードも使える。

で、一晩明けて、現在位置は紀伊半島をぐるりと回り込んでいる頃。

いい天気だ。

それ目的で端末を持ち込んではいるのだが、いざキーを叩いてみると、

そんな具合なので、もう寝てるかメシ食ってるか風呂入ってるかくらいしかすることがない。

ハモは下関の水揚げだそう。

さて、太陽が西に沈みかかる頃、今まで圏外だった電波が復活した。見ると、陸地が見える。

よく見ると結構小島が多い。無人島かな?

そして、20時でクローズになる風呂にもう一度浸かり、寝台でゴロゴロしていると、ようやく新門司接岸のアナウンスが流れた。

着岸。 21:00、新門司港着。ここから門司駅まで、無料の連絡バスで移動する。

荷物室にエルコスさん入れてくれた(ただしサイズ限界)。 門司駅のある西岸と、フェリーターミナルが集中する東岸との間には、企救山地という丘陵部が存在している。しかも、まあまあな斜度を持っていて、自転車で往来するにはややしんどい思いを強いられる。

21:30、門司駅着。ここから下関までは鉄路で移動。

suicaが使えるのはありがたい。

あっという間に下関へ。 The Origin7:11、下関の東横インを出発。

下関のランドマーク。 ゆめタワーを見上げながら、まずは開門海峡を拝みに行く。

関門橋。右側が九州になる。 本州と九州とを隔てる関門海峡は、潮の流れが早く、船舶としては屈指の難所とされている。しかし、関門トンネル開通による道路、鉄路の充実によって難所感は薄れ、現在では下関、門司の両都市はひとつの都市圏として形成されるに至っている。

エルコスさんを海峡に沈めないように。 これから関門人道トンネルを通って、九州に逆戻りする予定。ところで、朝食がまだだったので、どこかで何か食べたいのだが……

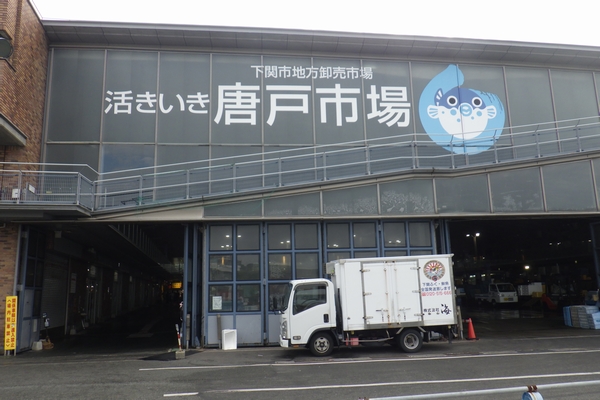

関門橋のすぐ近く。下関の台所だ。 そんな淡い期待を持って、下関地方卸売市場唐戸市場に立ち寄った。……期待は裏切られた。

…………!?

自制をこめて、5貫だけ買った(醤油はつけてくれる)。

これは唐戸市場が週末と土休日に実施している活きいき馬関街という常設イベントで、各店舗がその日に水揚げされた魚で寿司を握り、安価で提供するというドリーム・バトルを繰り広げている。 これを目当てに、各地からの観光客が訪れている。そして、思い思いに寿司を買い、関門海峡を眺めながら寿司を食べるのだ。ここは天界か?

ほとんどの観光客が、海峡を見ながら寿司を食らう(残りはフグ刺を喰らう)。

さて、ぼちぼち行程を進めるか。名残惜しいが、これでまた訪れる口実ができた。

これ、誰かやる人いるかな? R2を東に少し進み、関門橋の下を潜る。このあたり、みもすそ川という地域になるらしい。

関門海峡は、船舶にとっては交通の要衝。信号設備があちこちに。 関門人道トンネルの入口はここにある。ここから九州に、歩いて渡ることができる。

ようやく辿り着いた。

下関側入口。通行料金はこちら側で支払うことになる。 ちょうどこれから渡ろうとしている海峡を、大型タンカーが通過していった。我々は地下トンネルだ。入口で通行料金20円を支払い、エレベーターで地下に潜る。 その道すがら、エルコスさんと雑談を始める。人道トンネル内は自転車に乗っての通行が禁止されているので、通過に時間がかかるのだ。

押して進もう。 トンネルは海底トンネルによくあるV字型で、序盤は下り勾配、終盤が登り勾配になっている。適度な傾斜が付いているので、ここをランニングコースとして活用している地元の方もいるそう。

ところで、今回なぜ遠回りしてまで、このトンネルを通ったのかというと、

過去にエルコスさんと九州を旅したルートを繋げると、博多から佐多岬まで繋がる。志布志424では博多から志布志まで、大隅半島のときは志布志から大泊まで、そして佐多岬の踏破。 そして、今回、門司港と博多を繋げることで、文字通り九州を”縦断”したことになる。そのため、人道トンネルを通り抜けるのは絶対だった。

ここが、”でんせつのはじまり”。 ところで、九州地方という地域は、沖縄を除くと県は7つしかない。九州なのに。

筑前、筑後、肥前、肥後、豊前、豊後と、日向、大隅、薩摩の9国を指して九州とされている。もちろん他にも諸説はあるが、おおむねこの解釈でよいみたいだ。 これは、四国が4県からくるものではなく、令制国における讃岐、伊予、阿波、土佐の4国を指しているのと同じ考え方である。

小倉の街あたりまでが豊前、その隣町の戸畑あたりから筑前の国なのだという。

トンネル内はカメラ監視されているので、乗って走ると放送で注意される。 さて、エルコスさんを押すこと10分強。ようやく門司側のエレベーターホールに着いた。

地上と地下は、エレベーターで移動する(階段とかはない)。 トンネルを脱出し、右手に下関の街を見ながら南下すると、門司港の駅に着く。時刻は8:22。

門司港駅。 かつて、この駅が九州の玄関口だった時代があった。関門トンネルにその役目を譲り、現在では北九州随一の観光地として栄えている。

改装されているが、上屋は建造当時のものを使用しているという。 玄関口だった頃は、下関との間で関門連絡線という航路が運航されていた。現在では航路廃止となっているが、関門汽船株式会社が当時に似たルートで旅客輸送を行っている。 この日は、北九州市の公共交通機関が1日無料となっていた。

理論上、現在でも”船で”関門海峡を往来することは可能。

門司港周辺は、他にも観光スポットがあるので、見学し甲斐がある。 渡船に乗ってR199を南下して、小倉駅の北側に回り込む。

九州東部から本州とを結ぶ数少ない航路も、小倉にはある(ただし行先は四国の松山)。 R3をひたすら進んでいくのが分かりやすいのだが、こちらは途中、城山のあたりで軽い峠越えをしなければならない。そのため、今回は裏ルートをチョイスしてみた。

小倉市街。

戸畑へはR199をトレースするだけでよい。ただ、途中の陸橋部だけ、ちょっと道に迷った。

この陸橋が、ちょっとわかりにくかった(一応、迂回路もあるようだ)。 そこからさらに進むと、いよいよ渡船場の文字が。

行先標識に「渡船場」という文字見たの、これが2回目。

戸畑と若松を隔てる洞海湾を越えるには、若戸大橋もしくは若戸トンネルを利用するのが一般的であるが、いずれも軽車両と歩行者の通行を認めていない。それら需要を満たすために、市営の渡船が現在も残されている。

若戸渡船戸畑港。 運賃は自転車込みで150円。両地域相互の往来は思った以上にあり、これが通勤時間帯ともなるとまあまあ混雑するのだとか。

船が来た。

飛沫をあげながら若松方を目指す船。わずか5分の船旅だが、アクセントには最適だった。

飛沫がかかるが、それも一興(帰ったら洗車だな)。

基地に隠された裏道

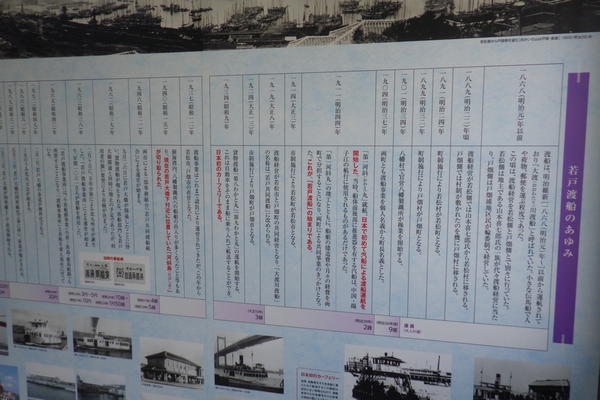

若松港の待合所はこんなかんじ。 9:46、若松渡場着。昭和時代の私鉄駅舎にありそうな雰囲気の待合所を抜け、外に出る。 若戸渡船の始まりは明治44年にまで遡るが、それより前からも、一帯の地主一族が渡船経営に携わっていたという。ちょうど入口の所に案内があった。

若戸渡船の歴史が書かれていた。 さて、観光もほどほどに、ふたたび走り出す我々。まずはR495で海沿いに出てしまおう。 このあたりは、港湾地帯となっているようで工業団地やコンテナ倉庫が多く、道幅も狭い。主に大型車が往来するような道だ。

日本最西端にある山岡家。トラックドライバー御用達。

とはいえ、海沿いの快走路であることは間違いない。釣具屋があったり、観光客向けのカキ小屋があったり、観光客の往来は一定数あるようだ。

カキ小屋。シーズンの時期は盛り上がるのだろう(基本的に寒い時期が旬)。 そんな港湾地帯の雰囲気だが、若松発電所前交点にてバイパスから離れると一変する。ここからは適度なアップダウンが伴う対向二車線の田舎道になる。

大型車とは無縁の道になった。 海沿いの道ではあるが、どちらかというと開放的な丘陵部、といった趣で、田園地帯が広がっていたり、牧場があったりして、どこかのどかな雰囲気だ。 ただ、海水浴場の案内があったり、小さいながらも景勝地があったりと、海沿いのスポットを推してきたりもしている。

あまり有名ではないが、そういった隠れたスポットというのが、この海岸線には無数にあるようだ。

そういやこんな看板があった。

さて、有毛の交点に着いたのが10:32。秋口だというのに暑さが和らがず、堪りかねてアイスコーヒーに手を出す。

干からびたときのアイスコーヒーは麻薬だと思う。 道はここで右折する。その先、遠賀川を渡って芦屋町の西側に入っていく。地図上では、このあと芦屋町の中心部を通り、航空自衛隊の基地を南側で大きく迂回するように道は続いている。

エルコスさん曰く、「秘密です」とのこと。まあ、お楽しみということで。

それにしても、今日は絶好のツーリング日和。2回おあずけ喰らったがこれなら許そう。 交点を西に進むと、芦屋町のカントリーサインが見えた。

海と基地の街。 そしてその先、なみかけ大橋の手前まで来ると、エルコスさんが何かを見つける。

という訳で、ちょっと寄り道してみる。

江の島をちっさくしたような雰囲気かな? 神功皇后の時代、戦勝祈願のために射った矢が小島を貫通し、それが広がったことでできた洞穴が洞山、そしてその手前にあるのが堂山で、二つの岩山が連なっている地形は珍しいのだとか。

堂山のさらに奥、そこに洞山がある。言い伝えによれば、そこに洞穴がある、ということだが、

これが洞山らしい。

どうやら、干潮のときに千畳敷を渡っていき、ちょうど裏側に回り込むと見えるらしい。そして、生憎と現在は満潮気味。

折角とは? エルコスさんが赤い扉の話をしださないことを祈りたい。

上から来るから気を付けなければならない。 さて、行程に復帰し、さきほど洞山からも見えていた、なみかけ大橋を渡る。

よい意匠の橋。そしてあるあるの「釣り禁止」。 そして、芦屋海浜公園の入口まで来た。

玄界灘・響灘コースのほうに向かう。 イベントの最中だったキャンプサイトの脇を抜け、さらに進むと、

何やら面白そうな道が。

どうやらこの道、遠賀宗方自転車道という名称があり、航空自衛隊芦屋基地の北側を海岸線に沿って伸びる、延長約32キロのサイクリングロードのようだ。

歩行者の往来もあり、道自体はよく整備されている。 響灘と玄界灘の境界付近で、右を向けば透き通った蒼一色。

蒼は旅人のテンションを爆上げしてくれる。

最高のロケーション。 ちなみに左側には基地があるので、物々しい有刺鉄線付きの金網が延々と続いている。これはこれで面白い光景だ。 道幅が狭いのと、歩行者の利用があったりして速度は上がらない。ただ、たまにはのんびり流すのを悪くないだろう。忙しなく駆け抜けるようなタイプの道ではない。

景色の良さそうな場所には、こんな感じで東屋があり、ここでも小休止できる。 この道について敢えて一つ注意を挙げるなら、海岸線特有の砂によるトラブルだ。風が強い日は砂嵐だし、そうでなくても路面には堆砂箇所がいくつか。

カッ飛んでって、ブラインドの先に堆砂があって、埋まってタテに飛ぶ、ってもよくあるらしい。 これには気を付けたいところ。まあ、砂嵐を食らっても、件のリンリンクラブまで到達すれば、水道水で顔を洗うことができる。そのリンリンクラブには11:31の到着。

サイクリストは無料で利用できるそうだ。 自販機やトイレなどはないが、それらは隣接する観光ステーションのものを使用できる。今日は朝から暑かったので、水道を借りてちょっと顔を洗おう。

鉄道以外でも九州では名を馳せている水戸岡鋭治。 天候によって評価は分かれるだろうが、この区間については海岸線ルートが正解だと感じた。……まあ、風が強い日はR495のほうが良いかもしれないが。 さて、そんなR495は、このあたりから標高100の垂見峠を越える。それを迂回するように、サイクリングロードは海岸線に続いている。また、並走して県道300号線も。

距離は増えるが、勾配は緩やか。というかほぼ真っ平ら。 こうして県道300を往くと、宗像市に入った直後くらいに、唐突にロータリー交差点が。

最近の流行りのロータリー。 さつき松原の松並木区間に入る。右手には玄界灘が広がっているはずだが、松並木でよく見えず。ただ、松並木が美しいのでヨシとする。

見事な松並木だ。 その松並木を抜けた先で、道は突然、狭くなる。どうやらこの先でR495と合流するらしい。

道は住宅地を抜ける隘路になった。 こうして12:15、道の駅むなかたに到着。比較的大きめの道の駅だ。

大盛況。 道の駅といえば、地域で捕れた素材をこれでもかと売りに来ているのだが、ここもそうだった。

海の幸と山の幸がこれでもかと。

特に、近隣漁港で水揚げされた魚介が豊富で、頼めば下ごしらえまでしてくれるそうだ。

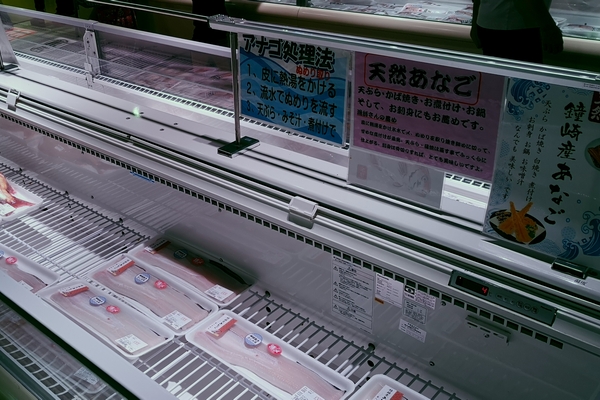

アナゴが名産らしい。

そんな具合で繁盛しまくってるもんで、当然レストランは長蛇の列。仕方ないので露店でおいしそうな匂いを漂わせていた焼鳥屋で、なんだかうまい部位をいただく。

欲ばりセットは2種類の部位が入って1000円。インスタグラム公式はこちら。 突端へ12:38、道の駅むなかた出発。 このままさらにR495を進んでいき、古賀、そして新宮へと進んでいく。今回、このルートを選んだのは正解で、おかげで脚を使うような目立った峠道とは無縁の行程だ。

福津市に入る。 このあと、サイクルルートは国道を外れ、もう少し西側の道を提示していた。どうやら、そちらのほうが自転車にとっては都合がよいらしい。

この標識に沿って進もう。

福津三十六景、津屋崎干潟である。

干潟だが、ジャンル的には入江だろうな。 干満の差が激しいのか、現在はヒタヒタになっているが、夕刻頃の干潮時には、希少生物が観察できるほどの潟ができるのだという。あと、夕陽が素晴らしいとか。 で、これまた福津三十六景のひとつ、津屋崎の漁港を眺めながら海岸線沿いを往き、ふたたびR495に合流する。

雰囲気のある漁港だ。

エルコスさんの言うとおり、このあと西郷川に沿って福間の市街地に至ったが、先ほどまでの牧歌的な雰囲気から一転して、急に市街地然とした忙しなさに包まれる。

福岡市と北九州市のほぼ中間に位置し、どちらの市とも経済的なつながりのある街という。そして地理的にも、ここから福岡市にかけて、平坦な地形が延々と広がっている。

古賀市に入る。 そして、走っているうちに気付いたが、やはり今日は異常なほど暑い。1本残しておいたボトルの中身も、気が付けばぬるま湯になっている。

通りすがりのコンビニで休息を入れながら、これからの行程を確認する。といっても、このまま南下して博多に到着するという以外、特に何もないのだが。

ちょっと脇道に逸れてしまおう。 ルートでいうと、新宮のあたりで西に逸れ、砂洲っぽい地形をした部分をさらに西に進むと到達できる。島とは名乗っているが、陸続きなので地理的には陸繋島ということになる。 どうも、福岡地区を代表するリゾート地で風光明媚な場所らしい。

実際、サイクルルートも志賀島を目指している。 なお、エルコスさん曰く、志賀島経由で走破距離がまあまあ増える、という。それに加えて……

言いかけて、ハッとした。「ネタバレしましたね?」と言いたげな、憤りと悔しさの混じったエルコスさんの表情を見て、だ。

ごめんて。

視界が開けると、海が見えた。 さて、県道537、538、そしてパークウェイと乗り継いでいく。木々の間の道を抜けると、視界が一気に開けて、博多湾が飛び込んできた。

次いで県道59号線に入り、さらに西へ。このあたりは、海の中道公園へと続く幹線道路で、片側2車線の高規格な道になっている。幸い、風が東から吹いてくれているので、足取りはとても軽い。

交通量は多いが、走りやすい道。

やがて左手に大きな建物が。ここが九州随一の水族館、マリンワールドである。

海の中道のランドマーク。 下関を起点にすると、このあたりでだいたい100キロ。これから志賀島をぐるりと回ると、さらに+20キロほどになる。まあまあ満足いく距離になった。

そういうことなら存分に志賀島を楽しもう。マリンワールドを辞してもう少し進むと、西戸崎駅の案内板が。

そして渉外3度目の「渡船場」の文字。

香椎駅の終着駅。 正しくは、駅に併設されているのではなく、駅の近くにある、といったところだ。駅の隣にあり、徒歩でも5分くらいの位置にある。

ホントにすぐ隣。 運航ダイヤをチェックしてもらうと、15:45か、その次の16:35がちょうど良さそうだ。そして、あることに気付く。

どうやら、市営渡船を使うことで博多区部からのベッドタウンとして機能しているようだ。

博多湾を望む高級分譲マンション。 博多周辺に勤務地があるなら、この周辺に住居を設けるのも悪くないだろうなぁ、なんて思ったりしつつ、それでは悪くない、の主因である、志賀島に向かおう。

どうもコレによるものらしい。 福岡が誇る陸繋島14:45、海の中道と呼ばれる陸繋砂洲まで来た。

沖縄かどっかか? という異世界感。

両側が砂浜で、まるで砂浜の陸地を渡って島に渡るようなイメージだ。事実、志賀島まではすべて陸続きとなっている。

異世界と共存する都市感。 さて、志賀島に上陸するとすぐに、島を周回する道の交点にぶつかる。島一周のセオリーに従って、直進して時計回りに進むことにした。

この10キロ弱という絶妙な距離が、ちょっとした気分転換にはちょうどよいのかもしれない。実際走ってみて感じたのは、 ということである。海岸線沿いの快走路があり、適度なワインディングがあり、行程の途中にはちょっとした峠越えもある。しかしせいぜい標高40程度で、初心者にだって優しい。

しーさいどうぇい!

ある意味、福岡の人に嫉妬する。小さな島にこれだけのコンテンツが揃っていて、しかもアクセスが良好と来れば、自転車天国ではないか。

なんて話していると、唐突に表れるジェラートの文字。暑さにヤラレ気味なので、ここらでちょっと涼を入れたい。

3svago、2023年にオープンした新しい古民家カフェ。インスタグラム公式はこちら。

通りすがりの店だったが、ジェラートがおいしい店だった。あとこの店は自家製窯で手作りピザを焼いているとのこと。昼食がてら立ち寄るのもいいだろう。

ジェラートはシングル300円、ダブル500円。もちろんダブルで。 さて、ジェラートで涼を取った後は、件の標高40の峠越え。

インナーを使うと塩梅が良さげな程度の斜度。 それを下ったところが下馬ヶ浜の海水浴場。

お手本のような海岸があった。

夏の時期になると、さぞ大勢の人で賑わうのだろう。

ハートのオブジェクトまであるという贅沢設計。 そして、この先が志賀島最北部。赤瀬という入江があるのだが、気が付くと通り過ぎてしまった。

まあいい、北東部の雰囲気は秘境感があって、これはこれで楽しいし。

東側の海岸線は、打って変わって自然豊かな地形。 15:34、さきほどの交点に戻ってきた。およそ40分強のショートトリップだが、これは楽しかった。

鳥居の下のは、シカシマサイクルという自転車店が。レンタサイクルもやっている。 志賀海神社の祭神は、ワタツミという海の神様。島の守り神である。本殿は高台の上にあるようなので、ちょっとズルして本殿の入口で拝んでおこう。

こちらで失礼。

そんな感じで志賀島を堪能し、16:35の便を捕まえるのにちょうどよい時刻となった。

渡船場に戻ろうか。 16:05、西戸崎の渡船乗り場に到着。 今日は博多に一泊して、明日の便で東京に戻る予定だ。この渡船はポートタワーの建つ博多港に着くので、本日の旅の行程を考えると、船エンドでちょうどよかったのかもしれない。

30分くらいの待ち合わせで船に乗る。 志賀島行の渡船を見送ってからすぐに、博多行の船が来た。

志賀島からやってきた船。これが博多に行く。 今日は日曜日、それもあってか、観光目的の乗客が多かったのが印象的である。そして定刻に出航、一路、博多へ。

気が付けばもう都会の雰囲気に。 博多湾を、飛沫を上げて爆走すること15分。あっという間に博多港に到着した。

博多地区の開運の要衝。ここから壱岐や対馬にも渡ることができる。

あとは駅前にある宿に向けて、走るだけである。

博多駅は、もうすぐだ。 博多のお楽しみ博多といえば、中洲・天神に展開する屋台が有名である。当然、行く。

中洲の屋台街。待ちが発生する屋台も。

定番モノとしてはおでんが挙げられる。たいていの屋台で見かける。

このあたりのおでんには牛スジが基本。 そしてラーメンはだいたいどこでも戴ける。

たいていは〆にて供される。 屋台を楽しんだ翌日、まずは中央卸売市場鮮魚市場へ。

福岡の台所。 長浜地区にあるこの市場の関係者が、短時間で食事を済ませられるようにと考えられたのが、博多・長浜ラーメンの起源と云われている。ゆえに茹で時間が短い細麺を使用し、ハラを満たすための替え玉という文化が生まれたのだとか。

ただ、この時間ではラーメン屋台は出ていないようで、市場入口の魚辰食堂で朝食を戴く。たいごま定食650円。

胡麻が香ばしい。ごはんが進むぜ。

観光地化されていない魚市場の食堂にハズレはほぼない。正面入口横にひっそりと。 そのあとは、博多に来ると必ず寄ってる香椎宮へ。

市街の鳥居を越えた先に。

そういう訳ではない。ただ、なぜ訪れているのか、その理由も昔すぎて思い出せない。 ただ、エルコスさんにはまだまだ頑張ってもらいたい。日本の47都道府県制覇まで、あと8県。せめて、そこまでは走り続けたいんだ。

エルコスさんの発言の意図に気づいたのはこの後しばらくして。やってくれるぜ…… そして、福岡空港へと舞い戻ったところで、本日の行程は全て終了。なお、昨日の走行距離は131キロであった。

名残惜しいな…… |