|

|

本日のルート (powered by Ride With GPS) 宿題の提出。そういえば、前回のヤマイドウ15で、やる予定で流れたネタがあった。 北海道の道央地域にあって、やや道南との境界付近に位置する高原地帯。ここには、別名蝦夷富士と呼ばれる独立峰がそびえていて、

いわゆる「ご当地富士」。

先述のとおり、そのプランは一旦は流れたものの、どうにか早いうちに終わらせておきたかった。6月の週末に航空券が手配でき、ついでに天気予報も問題なさそう。

レッツゴー空港(羽田までは自走がデフォルト)。 倶知安まで。思いのほか時間の読み間違いをしていたようで、羽田に着いたのは保安検査終了まで30分強くらいの頃。

しかもまあまあ混んでるし。 羽田から輪行する場合、手荷物預けの時点で保安係の目視チェックが入るのだが、それがえれぇ時間かかる。

幸い、窓口に5〜6組ほど並んでいたので、待っている間に呼んでもらった。程なくして順番が回ってきて、目視チェックは無事終了。お約束の従課を支払って、エルコスさんを一旦パージ。

保安検査を抜け、あまり待たずに搭乗開始。

現代の「旅の扉」。 そして、昼前には新千歳に到着である。

従課で乗せても、そんなことってあるもんだ。まあ、レバー曲がりくらいは簡単に治せるので、宿に着いたら調整しよう。

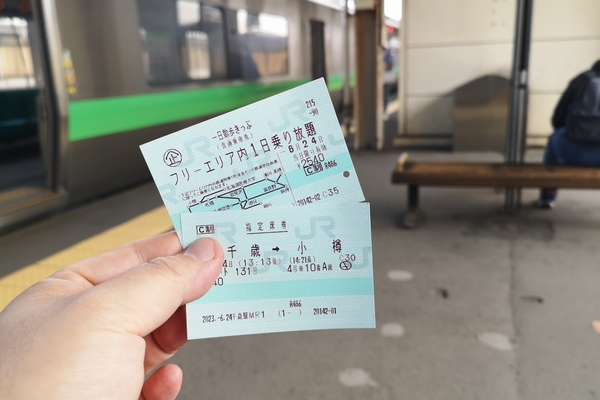

まずは空港を脱出しよう。 新千歳空港から2駅隣の千歳駅で、次に乗る列車の算段を立てる。小樽に直通するエアポートに乗るのはマストで、そのあとの乗り継ぎをどうするか……

今日はもう移動くらいしかできないので、できれば観光とかしてみたい。ニッカの余市蒸留所とかなら、確か試飲と称して好きなだけ飲めたような記憶が……

という訳で、コンビニで買ったハイボールと氷下魚で我慢する。あと、折角だからUシートにした。

倶知安までの片道切符、なのだけど…… ところで、倶知安までの切符を買う際、「こちらのほうが安いですから」と、勧められたほうを買った。

言わばメチャクチャ限定的な18きっぷみたいなものだが、一日フリーで2500円なら、創意工夫でいろんな遊び方ができるだろう。 今度来た時にまだ発売されていたら、ちょっとこれで遊んでみたいと思う。

そして突如始まる呑み鉄本線日本旅。

札幌の都市圏を抜け、手稲を過ぎると、右手に海が見えた。

海水浴目当ての人の姿すらあった。 明日は羊蹄山を一周する、ということになってはいるが、実はもう一つ、隠しルートを考えている。

それについては後述。列車は定刻通り、14:21小樽着。

とりあえずみんな駅名標を撮る。 ここで40分の待ち時間が発生するが、その間に軽く小樽駅を散策。

たぶんだが、優等列車が一本も通らない、というのが理由だろう。しかも、この小樽から長万部に至る、通称「山線」は、列車の本数すら激減する。おまけに、この区間はいずれ、北海道新幹線の開通とともに廃止される運命にある。 なので、今回来れたのは運が良かった。駅前から港湾を望む景色を眺めながら、そう思った。

このまま運河のほうに行っても楽しそうだな……

生前、幼少期に小樽で過ごした縁から、平成末期までではあるが小樽には石原裕次郎記念館があったそうだ。そして、小樽駅開業100周年を記念して、4番ホームを裕次郎ホームと名付けているのだという。 そういったこともあって、このホームだけレトロな雰囲気が漂っている。

奥のほうに立つ裕次郎。

15:05倶知安行は、H100系気動車2両編成。ディーゼルエンジンで発電した電力でモーターを回す、ディーゼル・エレクトリックという方式を採用している。

キハ40に引導を渡した最新型。

まあ、電気工学やってる人が、ワード・レオナードを見て「これ、回りくどくね?」って思っちゃうアレであるが、実際のところ電動機の負荷特性を考えると、多少アレでもこの方式を採用するのが一番良いのだという。 おかげで、キハ40を駆逐するほどの高性能と低燃費を手に入れたDECMOは、山岳部を往くこの区間を力強く駆け抜けていく。

あっという間に然別まで来た。

然別で小休止の後、倶知安には16:32着。鉄道の旅はここまでなので、ここでエルコスさんを元に戻す。

新幹線新駅建設中の倶知安。ちょうど地元の生徒が帰路に就いてるところ。

STIレバーのネジを緩めて、元の位置にソイヤッ! と戻すだけなので、それ自体は大した手間じゃない。携帯工具でどうにでもなる程度のトラブルなど、全く影響がない。

ネイキッド。

どうやら、グローブを千歳のコインロッカーに忘れて来たらしい。これもしきたりさ。 そして間の悪いことに、倶知安には自転車のプロショップが一軒もなく、グローブを買い直せるような店が存在しない。ただ、我々はトップ1パーセントである。

北海道といえばホーマック(ただしもうホーマックブランドはなくなった)。 倶知安にはDCMがある。自転車用品が豊富に揃っているわけではないが、イザとなったら活用しない手はない。

それっぽそうなやつを発見。 なんとか指貫グローブを入手し、コープさっぽろで今夜のアテを買い込んでから、本日の宿へ。

ホテル第一会館別館「庭の宿」。このほかもうひとつ、「ふもとの宿」がある。 倶知安の老舗、ホテル第一会館に新しくできた別館は、一人向けのコンパクトな宿。リーズナブルに宿泊できるし、徒歩圏内に飲食店やコンビニがあるので、倶知安のベースには最適かと。

率直に言って部屋自体はメチャ狭いが、却って落ち着けた。 海を目指そう。6:30、庭の宿を出発。

まずは倶知安駅方面へ。 今日は、先述の通り蝦夷富士こと羊蹄山の外周を一周する予定である。ただし、それだけだと微妙に距離がものたりない。そこで、

岩内というと、西積丹に位置する漁業の町というイメージだけでなく、アスパラガスの栽培の発祥でもある。そして、1990年代には、新潟と直江津の間に航路が設定されていた。

倶知安駅の前を通り、新幹線建設で工事が活発になっている裏通りを抜けて、R5交点を左折。

それにしても、早朝の倶知安はガスりまくり。 ここから共和町の町境までは、倶知安峠という小さな峠へ向かう登り勾配になる。北海道のだいたいの峠道に共通する、アウターでなんとかなっちゃう登りだったので、少しギアを軽めにして処理にかかる。

序盤なのでまだ余裕。 新たに作ってもらったオープンプロは、じわりじわりと登り勾配に食らいつく。今回初めての投入であるが、感触は悪くない。

まあ、実際のところそこまでビビらなくてもトラブルに遭うことはそうそうないとrenas先生は言っていた。一昔前ならまだしも、このあたりの考え方はアップデートしてもいいかもしれない。

ひとつめの峠を越える。 さて、倶知安峠のてっぺんで共和町に入る。ここから国富交点まで、延々と下り続ける、のだが……

路面、こんなだぞ?

北海道の道の舗装はすこぶる悪い。寒暖の差によってヒビ割れから穴に変化し、それを応急で塞ぎ、その悪循環が継続することで道はさらにガッタガタに。

穴ぼこだらけの路肩を避け、できるだけ車道中心寄りを走るようにする。早朝ということもあって、まだそれほど交通の往来は活発ではない。そして、出発時はガスっていた空が、徐々に晴れて青空を覗かせるようになった。

ワイス温泉を通過。 そんな好天の予感しかしない中、7:05小沢駅に到着。 この駅も、北海道新幹線延伸とともに消滅する運命にある。しかし、列車を必要とする部活動の生徒が大勢、待合室にいた。

小沢駅。かつては旧岩内線の分岐駅でもあった。

この子たちが通学にこの鉄路を使わなくなったとき、この駅もなくなってしまうのだろう。その行く末を暗示するように、駅前の旅館はカーテンを閉めて戸を閉ざしていた。

ちょうどニセコライナーが到着した。彼らはこれを待っていたのだろう。 その小沢の駅からさらに北上していくと、国富の交差点に至る。丁字路とも言い難い変則三差路で、小樽方面と岩内方面が直線状になっている。

旧道のほうが交通量少なそうだったから(実際はそんなことなかったが)。 岩内までは微妙にアップダウンを繰り返すようになる。今までが下り勾配だったので、うっかり脚を使わされる。

それにしてもいい天気だ。 それでも、どうにかこうにかして岩内町に着いたのが7:41。

岩内町のカントリーサイン。 このまままっすぐ往くと、道の駅を経て海岸線に出る。東日本フェリーの遺構は、そこから少し離れた位置にあるのだという。

国道を越えて、岩内港方面へ。 そして、道なりに進んだ先の左側に、大型船着岸用のバンパーが見えた。どうやら、ここがかつてのフェリーターミナルだったようだ。

街灯の意匠に、ターミナルの面影を感じる。 今では、良い釣り場になっているようで、あちこちで竿を海に向けていた。そして、漁業の街らしく、かつての駐車スペースを存分に使って、網を干している。 航路が設定されたのは、1990年代のわずか数年。きっと、ここにいる大半の人が、ここから昔、本州に渡ることができたとは思ってもみないだろう。

航路、復活してくれねぇかなぁ? ターミナル跡を辞し、道の駅のほうに戻ってきた。このあと、尻別川まで海沿いを南下し、蘭越を経てニセコに至る予定だ。

ちょっと休憩しようか。

近年の北海道は、ゴミはお持ち帰りくださいという考えになっているらしく、自販機で飲んだ空き缶やペットボトルを、処理できるような場所が激減している。……まあ、我々利用者のモラルに端を発していることは明確なのだが。

まあ、行程を進めていけば、どこかに捨てる場所くらいあるだろう。折角だから途中まで一緒に旅をしよう。

よろしくね。 しーさいどうぇい、あげいん!岩内からは、雷電山の外周をぐるりと回るように南下する。R229は日本海沿岸スレスレのところを通る道で、ほとんどの場所で海を見ることができる。

海沿いの国道と、国道沿いの民家。

今回は南下しているが、北上ルートであればより海を感じることができるのだろう。

そしてこの景色よ。

北海道というと、どうしても道東か、もしくは道北かに寄る傾向がある。その傾向自体は本州からさらに遠い場所だからという意味で理解はできる。だが、海沿いの道を走りたい、というような要望があったとするなら、ワタクシめは間違いなく道央〜道南を勧めるだろう。

あのときは、木古内から松前半島を一周したあと江差から山を越えて木古内に戻ったのだが、そういえば海沿いのルートは走っていてとても気持ちよかった。向かい風はエグかったが。

世間話をしつつ走ること暫し。雷電トンネルの手前くらいで、ちょっと面白いものを発見した。

きたぜ電力案件。

いやいや知らんわ。そこでちょっとエルコスさんに調べてもらったところ、こんなことが判明する。 北海道における電力供給は、明治24年の札幌から始まった。この頃は火力発電が採られ、河川が凍る水力発電は不適とされていた。しかし、明治38年に岩内水力電気という会社が設立され、本格的な水力発電による送電が成されるようになった。この成功を経て、以降、道内各地に水力発電が普及していったのだという。

すぐ脇を流れる川が、幌内川というらしい。

現代の基準でいうと、だいたい住宅15軒ぶんくらいである。ただ、当時の電力需要を考えたら、これでも大規模だったのだろう。

ただ、ご覧の通り志在庫になっていた。 生憎と、遺構までの道は資材置き場と化して立ち入ることが憚られたので、外観とかを記録に残しておく。

メモリー一杯までグイグイ攻め込んでくるスタイル。 さて、出発時にテールライトとヘッドライトを点けておく。これから先、長大トンネルが連続する区間になるからだ。 まずは、全長3570mの雷電トンネル。雷電山の西側を貫いている。

岩内側最初のトンネル。

まあ、所々に非常駐車帯があるので、そこでパスさせればよいのだが。

路側帯の端が見つけづらいので、停まれるならこうして回避する。 このあと、1048mの弁慶トンネル、2754mの刀掛トンネルが続く。その途中には、雷電海岸と呼ばれる海水浴場なんかもあったりする。

トンネルに頼らねばならぬほどの険しい海岸線が続く。 640mの磯谷トンネルを抜けると、発電用風車が乱立する。もう少しで尻別川の河口、港の集落である。

風が強い海岸線あるあるな光景。 サイクル・ツーリズム9:10、道の駅シェルプラザ・港に到着。

ようやく小休止できる場所が。 ここには元々、貝の館という施設があり、そこに後から道の駅が併設された。 これから、内陸部に入り、蘭越の市街地を目指す。……ところで、あるものが目に付いた。

どうみてもトンネル。

道道267の交点を右折。道なりに進んでいくが、途中で気づいた。これ、R229の旧道だ、と。

片側二車線分をカバーしている。 現道の能津登トンネル開通前に使われていたトンネルで、路線改良によって閉鎖されたのだろう。海岸線の道ではこういった光景がよくあるが、総じて共通するのは、老朽化である。

ひととおり見学したのち、内陸部へと分け入る。

尻別川の部分が谷になっていて、勾配はきつくなさそう。 尻別川を挟んで、右岸に道道229、左岸に道道267がある。どちらを選んでも差し支えないが、今回は左岸側をチョイスした。 一級河川としては最も水質の良い川と言われている尻別川。その左岸の路面には、場違いなほどに良く目立つナビマークが。

どうも自転車の往来が一定数あるようだ。

せっかくだから築堤上のルートを選んでみた。これが正解で、抜けるような青空と雷電山を覆う新緑の翠が眩いばかりに。

そりゃサイクルルートに設定されるわけだよ。 天気、ロケーション、等々、全てがハマッた。もうこうなると、ちょっと進んでは撮影タイムとなり、

アチコチにロケーションが豊富で、撮影タイムも嵩んでいく。

道道752交点まで来た。田舎によくある、静寂に包まれた集落の交差点である。

ここでも。

で、ナビマークに沿って走っていると、左右に水田が広がりだした。冬は寒い、というイメージが強い北海道でも、稲作を行っているところはあり、蘭越は米の生産地である。

田園地帯。

尻別川を渡ったところで道道229を右折。さらに道なりに進むこと15分ほどで、蘭越の市街に到着した。

R5を左折するが、まずは駅を目指そうか。 あのときはサドルバッグを列車内に置き忘れ、STBを輪行袋だけで気合で乗り切り、夜も明けぬド早朝に昆布駅からニセコまで走ったのだった。

10:31蘭越駅着。ちょうどフリーマーケットを開催していた。

かつては急行も停まっていた駅。 また、この駅は鉄路の要衝ともなっており、倶知安からの列車が数往復、ここで折り返す。ちょうどホームには、折り返し11:07倶知安行が待機中であった。

R5沿いにコンビニがあったので、そこで小休止。そういえば、今日は朝から何も食べていないんだっt……

今までハラが減ってなかったんだよマジで。だけど、ここでようやく食欲が湧いてきた。あと、岩内から旅を共にしてきた空き缶ともここでお別れ。ちょっとの間だったけど楽しかったよ。 それではニセコを目指そう。

ニセコまで19キロか……

この国には、こんな具合で独立峰に対してご当地富士が冠される。青森県の岩木山には津軽富士なんて異名がつくくらいだし。

ようやく目標が見えてきた。 さて、かつてSTBで利用させてもらった昆布駅を通過すると、鉄路からは一旦離れ、若干の登り勾配区間に入る。このあたりで、何となくだけどちょっと脚に引っかかる感じを覚える。おや、これは?

ちょっと登り勾配での勢いが弱い感じがする。後々に響かなければよいのだが。

そうこうしているうちに、ニセコの町境。 ニセコ町に入ると、道は登り勾配になる。一応主要幹線のR5なのだが、交通量は思ったほど多くない。登り勾配もそれほどキツい訳ではなく、時間をかければ登りきれる、そんな山道である。

ところで、このあたりの道は令和3年の時点で、羊蹄ニセコエリアのサイクル・ツーリズムルートに選定されているらしく、アチコチにガイドマークが記されている。そういえば、先ほどの尻別川沿道にも、そんなロゴマークがあったな。

サイクルルートの標識に、こんなロゴが付加されていた。 そして調べてみたところ、このエリアのカバー範囲がベラボーに広く、仮にポタリングだったとしても数日は自転車で遊べるほどだった。

このまま直進すれば、道の駅ニセコビュープラザから基幹コースになり、羊蹄山を反時計回りに走りながら倶知安に至るようだ。

新緑の翠が眩しい。 さて、登り勾配と格闘すること暫し。登りの頂点である出口商店まできた。ここまでは鬱蒼とした森の中を往く道だったが、ここで視界が開け、目の前には羊蹄山が。

ドーン!

今はもう店じまいをした出口商店だが、自販機は健在である。そういや前回も、ここで喉を潤したはず。

ちょっと小休止。 脚の違和感があったので、ミネラルを補給しておく。普段は飲む以外にぶっかけるのにも使うため、ボトルには水しか入れてない。スポーツドリンクを欲するときはこんな感じで摂取する。

存分に補給ができたので、先に進む。ところで、道の駅の手前に、こんなのがあった。

どうも自転車ユーザー向けの休憩所っぽいが。

ちょっと気になるので見ていこう。場所は、道の駅から見えるくらいのR5沿い、建物を見るに冬季は除雪基地かなんかになっている場所だ。 どうやらここは、羊蹄ニセコ自転車走行協議会が期間限定で開設している臨時の休憩スポットのようで、トイレが使えたり、専門的な工具を借りたりすることができるようだ。

北海道地区では、道の駅に長時間駐車をすることで利用者が不便を被るという問題が色々な場所で騒がれている。ましてや、一大観光スポットであるニセコなら尚更である。この場所はそれを回避できる可能性がある。

意外とニセコの道の駅は、キャパが大きくない。

もしかしたら、車載でサイクリングしている派にとっては、救世主となりうるかもしれない。 さて、サイクルオアシスより至近、道の駅には12:00着。

R5と道道66の交点にある。 ここまでの走行距離は90キロ。経過時間は5時間30分。

とはいえ、休憩時間中も旅は進行中である。できれば全てコミのグロス平均速度で20キロ、すなわち100キロを5時間前後で走り切るのを目標としたいものだ。

当然のようにソフトクリームをむさぼる。 一周するハズだったんだ、途中までは。12:15、道の駅ニセコビュープラザを出発。 しばらくはアップダウンが連続する道を往く。このあたりは高原野菜を扱う田畑が多く、あちこちで牧歌的な風景を楽しむことができる。そして羊蹄山。

羊蹄山に見守られながら。 牧歌的、というと道東・十勝らへんを想起してしまうが、ニセコ周辺も負けてはいないし、何より高原地帯という要素が加味されると、また雰囲気が違ってくる。

脚はだいぶ疲れてきているのに、美しい景色に心を奪われて、気が付くと走行距離は100キロを突破。そしてこのあたりで、水が美味しいことで知られる真狩に到着。

カントリーサインにも羊蹄山が。

一旦、羊蹄山一周ルートを外れて、道の駅真狩フラワーセンターへ。

留寿都への道すがらにある。 で、なんとなく蕎麦が食べたかったので所望。疲れたときは、スルスルッと入っていく麺類がありがたい。

天ざる(大)1700円。余裕があればユリ根もトッピングするとさらによし。 で、食べながらルートの確認をしていたところ、エルコスさんがこんなことを言い出した。

残りの距離はだいたい30キロ強。このまま順調に進めば、夕方前には倶知安に到着し、15時台の小樽行きを捕まえることが出来そうだ。そして今日の宿は千歳に確保しているので、おおよそ3時間程、鉄路となる。

鉄路だとどうしても札幌、もしくは長万部を経由しなければならず、大きく迂回することになるため、時間がかかってしまうのだ。

訳:千歳まで自走。

下り基調の意味を偽ってやがる…… ところでちょっと解説すると、本州からニセコに至るまでというのは、実はものすごく難易度が高く、2023年現在だと、函館まで飛んでから長万部経由の鉄路か、もしくは新千歳まで飛んでから小樽経由の鉄路かくらいしかない。一応バスも運行されてはいるが、輪行袋入りの自転車を扱ってくれるかは未知数である。 そして先述のとおり、鉄路での移動は結構大回りを強いられるのである。そうなると、自走という をしそうになるが、ニセコの標高は約170m、対する千歳は約30mで、その差はたったの140程度。おまけに最短距離で向かう場合、標高560mの美笛峠と510mの広島峠を越えなければならなくなるため、どちらに向かおうとも自動的に峠越えが確定する。そしてその最短距離が100キロを超える。 つまり、下り基調とかまったく意味を成さない。

まあ、信じたところで峠は平坦にならない。だが、エルコスさんがそこまで推すなら、きっと素晴らしい何かがあるのだろう。ここは一つ、ダマされてみよう。 という訳で、休憩を終えて羊蹄山から徐々に遠ざかる。リゾートでお馴染みの留寿都には13:30着。

留寿都に入る。 そういえば、留寿都にはリゾートホテルとスキー場と遊園地がある。スキーはともかくとして、こんな山奥の遊園地に、お客さんなんてどれくらい入るんだ? なんて思ってたら、

ルスツ名物の絶叫マシン。

あと、ここでセイコーマートに寄っておく。エルコスさん曰く、「この先コンビニは千歳までない」らしい。補給食を少し多めに買っておこう。

セイコマとルスツリゾート。 ちなみにコンビニ問題であるが、順路からちょっと外れはするものの喜茂別の市街にもある。具体的には、R230とR276の交点である美笛分岐を直進すれば、1キロも走らないうちにある。 留寿都で仕込みそこなった場合、ここが最後の補給ポイントとなる。

R276を右折。広島峠への登りが始まる。 ここから美笛までは22キロ。つまり、この22キロの間に峠越えが2本ある訳だ。

厚い雲に覆われ、遠くのほうは青空が見える。そんないかにも北海道らしい空を眺めつつ東へ進む。気が付くと、羊蹄山は遥か後方だ。

羊蹄山もはるか後方に。 脚は疲れているが、エルコスさんは絶好調らしい。おまけに新調したオープンプロも絶好調で、登り坂の雰囲気など感じさせないまま、伊達市の市境に迫っていく。

このあたり、広範囲が放牧地になっていた。 さて、尻別川を渡ったところで伊達市に突入。ここから本格的に登り勾配が始まる。

カントリーサインが登りの合図。 まずはアベレージ5%、距離2.5キロほどの最初の登り。このときはまだアウターローで処理できると思ってた。そしたら脚攣った。

坂の途中だけど一旦休憩を入れる。幸い、頽れるようなほどの攣り方ではなかったが、下手に漕ぎだそうとすると秒で逝く。

その間にも、観光バスやらキャンピングカーやら、交通の往来は容赦なく追い抜いていく。そして、全てが通り過ぎ、孤独になった瞬間、キィィィッ! という獣の鳴き声。

やあ。 ……まあ、クマじゃなくて良かった。ただ、獣害が頻発しているという報道もあって、一応熊鈴代わりに持ってきたものがある。

爆音が出るヤーツ。

ようやく脚も落ち着いたので、登りを再開しよう。 最初の坂を処理し、一旦下り勾配になる。その終端に道道695の交点があるのだが、そこからさらにアベレージ5.4%、距離2キロの広島峠越えとなる。感覚としてはこちらのほうがしんどい。 ただ、ここを越えればR453交点までは下り勾配になる。おまけに、美笛峠はトンネルで越える峠なので、この広島峠が全行程の中で最高地点となる。

やはりいつもの癖で重たいギアを踏み過ぎているようだ。もう極端に軽くしてクルクル回していこう。

中央分離帯が見えてきた。 その中央分離帯区間を少し登ると、広島峠に着く。特に碑などがあるわけでないが、これで一つ目の山場は越えた。

そして、R453交点へ。ここの交点には特に名称がつけられていないものの、伊達、室蘭、登別方面からの往来が交わる要衝となっており、まあまあ交通量が多い。観光バスとか。

信号すらない要衝。

さて、交点を過ぎると道は再び登り勾配に。ただし、先ほどの峠道とは異なり、勾配は緩やか。

何やらオブジェが見えてきた。 んで、この道を進んでいくと、右手に何やら賑やかそうな建物が現れた。きのこ王国と書いてある。

きのこ王国。 そういえば、ここには確かフォーレスト276という道の駅があったはず。このドライブインがそれなのか、と思ったが、エルコスさん曰く、「違う設備」とのこと。

なお、このきのこ王国は、株式会社北海道名販が運営している、自社栽培のきのこ商品を店頭販売する施設である。販売だけでなく、きのこ料理を提供したりもしているので、ここで食事を摂ることも可能である。

土産物も大変豊富。

結局、懐かしの瓶コーラと補給食で簡単に済ませ、ふたつめの山場に挑むことにした。

コーラは世界を救う。 支笏湖ブルーきのこ王国から美笛峠までは約4キロ。峠までは登り勾配だが、広島峠のようなガツンとした登りが現れないまま、気が付くと3キロ走ってた。

これくらいの勾配が、一番登りやすい。

あまり労せず、16:19美笛峠着。ここから滝笛トンネルで峠を抜ける。

支笏湖畔へと運んでくれるトンネル。

トンネルを抜けると千歳市に入る。ここからは、支笏湖畔に向けてずっと下り勾配が続く。

せっかくの下り勾配だが、気持ちよく走れない。例によって路面が穴だらけなのだ。 それだけではない。補修跡がおおざっぱ過ぎて突き上げがハンパない。走るラインを探りながら下らなければならないので、物凄くストレスが溜まる。

舗装状態が何とかなれば、とても素晴らしいのだが…… 道道78交点を過ぎると、勾配は一旦落ち着き、ほぼ平坦となる。そして、このあたりから左手には、なにやら水面が見えるようになる。

その湖畔に出られるところを探しつつ走り続けるが、そんな場所は一向に現れず。それよりも今どのあたりだ?

だいぶ走ったように感じたんだが……

調べたら、支笏湖って日本で8番目に面積の大きい湖なんだった。

木々の間から、水面が微かに見えているのだが…… ところで、その支笏湖畔に出られるポイントが2つ見つかった。ひとつは支笏湖温泉の周辺、もうひとつはモーラップキャンプ場である。

こうして到着したキャンプ場であるが、予想通り、湖畔に降りられた。透明度が高く水が澄んでいることで知られる支笏湖の湖水色は、支笏湖ブルーという別名がつくほどである。

夕陽がすげぇ映える。 そして、夕暮れ時の橙、空の蒼、支笏湖のブルー、周囲の山々の翠。これらがてんこ盛りになった景色を見て、写真に撮られたがるチタンフレームが黙っているハズはなく、

「ところでさぁ、下り基調とか言っt……」「そんなことより、どうですか? 楽しかったでしょう?」 大満足。思えば今日は長い一日だった。岩内のフェリーターミナル、海沿いの国道、尻別川、羊蹄山、そして支笏湖……

ラムネでも飲んだら、出発しよう。 時刻は17:50、R276交点を左折し、すぐに道道16交点を右折。ところで、

この右側の空間。架線柱が立ってる辺り。 道と森の間に、ある程度整備された空間が広範囲にわたって展開している。一応、その空間の森側には、支笏湖公園自転車道という道が通されているのだが。 元々何かがあって、撤去した後なのかな? とか思っていたが、それはすぐに判明した。

電力案件その2。

発電所は見学ができるようでが、訪れたときには営業時間が終わっていて叶わず。だがこれで、件の空間の正体と、ついでに自転車道の前身がわかった。

つまり、現在の自転車道は、かつて線路が引かれていた場所ということだ。ついでに、先ほどの空間にはかつて、丸山という駅があったという。

生憎とクローズ。自転車道はこの施設に並走するように通されている。 ちなみにこの軽便鉄道線だが、苫小牧と千歳とを支笏湖を経由して結んでいて、発電建設の資材搬入や、木材搬出の用途に使われたのち、旅客営業も営まれたという。 そんな訳なので、支笏湖畔からの標高差は300m弱ほどもあるのだが、勾配は極めて穏やかで、アベレージは1%あるかないか。

なんなら薄い登り返しすらある。

こりゃあ自転車道に転用するのも頷ける。ただ、このあたりは鬱蒼とした森の中を往くので、夜になると野生動物が高頻度で飛び出してきたりする。それを証明するように、

ですよねー。

自転車道を利用する際は、熊鈴とかあったほうがよさそうだ。そうこうしているうちに時刻は18時を回った。完全に暗くなる前に千歳に降りてしまおう。

住宅が増えてきた。 道央道の高架が見えてくると、周囲は千歳の市街地である。今日の宿は遊悠館さん。R36交点付近にある新しい宿で、部屋のサイズをコンパクトにして価格をリーズナブルに抑えている。一泊5500円。

おまけに、自転車をロビーで預かってくれるなど、旅人に優しい仕様となっていた。

遊悠館。すぐ隣がコンビニで、利便性は極めて高い。駅からは少し離れているが。 それでは、千歳駅のコインロッカーに預けていた荷物を回収する。ちなみに、ここまでの走行距離は194キロ。

千歳のコインロッカーでよかった。空港まで取りに行くのはちょっとしんどいので。

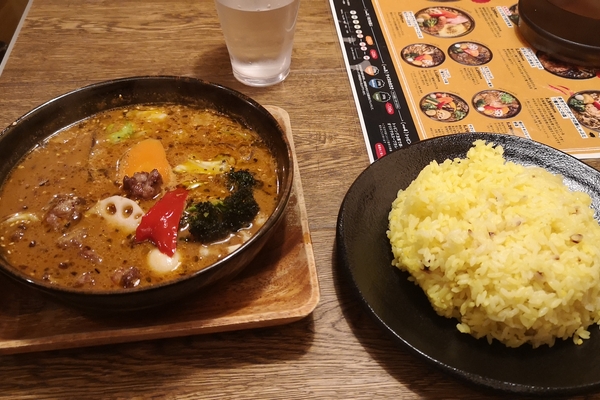

最後はスープカレーでシメた。 |