|

|

本日のルート (powered by Ride With GPS) イントロです13:10、エルコスさんを受け取って、まずは復元作業に入る。

と、世間話から始まるが、ここは大分空港。考えてみれば、3週間振りの九州だ。

僅かながら薄いクラック状の傷も増えたし、なんらなアチコチからギシギシ音がする。

春先の話だが、色々調べてみたところ、エルコスさんに乗り換えてからの10年で日本のほとんどを走破していることが判明した。 その当時で、残りは9県。そしてアシイチで8県になり、今回で残り7県となった。

実は過去を遡っても、大分はあまり来たことがない(オートバイ時代に2回とか)。

なお、残りの県を挙げると、岩手、秋田、山形の東北3県。岡山、鳥取の近畿2県。そして長崎県と沖縄県である。

そんな感じでいつもの世間話を続けているうちに、エルコスさんは元通りになった。

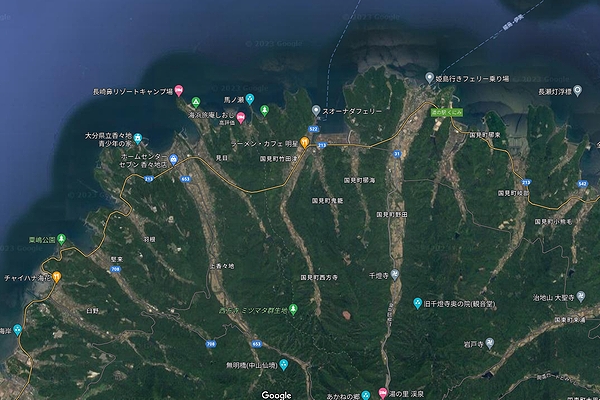

今回も安全運転でたのんます。 ロードセクション今回は、大分県北部の国東半島を一周するルートを引いている。ここの地を舞台にしたロングライドイベントに、ツール・ド・国東というものがあったのだが、2023年の第40回大会を最後に、運営の高齢化を理由に終了となることがアナウンスされた。

ただ、国東半島自体は良質なサイクルルートを有しており、国東市のサイクリングターミナルを起点に、半島全域で魅力的なルートが多々あるという。

どうやらこの先は自転車は通れないらしい。 大分空港道路の交点を左折すると、対向二車線の田舎道があらわれる。杵築方面への下り基調だが、どちらかといえば平坦に近い道だ。

頑張れば北海道に偽装できなくもない。 時折、周防灘がちらりと姿を見せるR213。このあたりには海水浴場も多いらしい。

なんか見つけた。

時刻は昼過ぎ。ちょうどよい時間でもあったので、ピクトグラムに誘われて海岸方面へ寄り道する。すると、古民家をリノベーションした、小さなハンバーガー屋をみつけた。

レトロな感じがまたソソる。

で、折角だからとテイクアウトにして、近くの海岸でメシにしてしまう。

栄養満点の朝飯の代表。

バーガースタンド・マサカノさんは、国道からのピクトグラムだけが頼りの隠れた名店。ハンバーガーは肉汁溢れててたいへんおいしゅうございました。

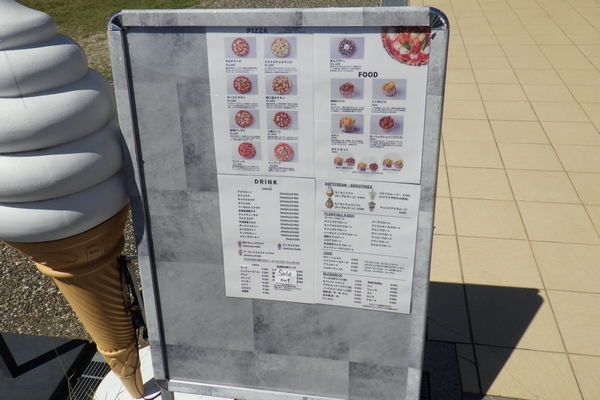

メニューからしてワクワクが止まらない。

そんな感じで優雅な昼食を終えて、ふたたび別府方面を目指す。

R213を西へ。 杵築から日出にかけては、緩いアップダウンが連続する丘陵地帯となっている。大分空港道路に往来が流れているためか、交通量は思ったほど多くなく走りやすい。ただ、景色はほとんど住宅街なのだが。

どうも、海岸線をトレースする一本道がなく、あっても入り組んでいてロストしやすい感じなのだそう。残念だが、ここはまっすぐ国道を往こう。

R10と合流。 日出の市街で、大分空港道路と合流。そして東九州の幹線であるR10とも合流すると、ふたたび海が見えた。

大きく湾曲しているのがわかる。

この別府湾であるが、言い換えればこの大きさが故に、大分空港の利便性を悪くしているといっても過言ではない。もともと大分市内にあった空港を現在の位置に移転させたとき、アクセスの問題が発生したのだ。

ただ、ホバークラフト航路は2024年に復活することが予定されている。つまり、一旦は廃止したものを復活させたいほどに、現状の空港アクセスがよくないのだ。

あと、市街地の渋滞問題とかもあって、結構大変らしい。 実際、陸路ではバスでだいたい1時間以上かかるし、タクシーだともう少し早いが2万円近くする。エルコスさん曰く、空港と大分市街は、「実走距離で50キロある」らしい。

世間話を進めているうちに、いつしか別府市に入った。

別府市のカントリーサイン。 今日は別府で一泊し、国東半島周回は明日にする。ところで、別府といえば温泉であり、町じゅう至る所に格安で利用できる共同浴場がある。 どこの共同浴場にしようか、一旦作戦を練ろうと思う。すると、ちょうどフェリーターミナルを見つけたので、寄っていくことに。

……この名前、どこかで?

そうだった。アシイチの後にもう一本走ろうかと考えて、天気予報見て撃沈したアレだ。宇和島運輸の文字を見て思い出したぞ。 愛媛の八幡浜と別府を結ぶ航路を使えば、四国から九州に渡ってクニイチやったあと、最終便でふたたび四国に戻る、なんて荒技も可能である。しかも、別府航路の深夜便は早朝まで船内休憩できるので、一泊分の宿泊費を浮かすことも可能だ。

で、肝心の温泉だが、調べていくうちに、競輪温泉なる文字が。

別府けいりん。 別府市街から少し離れるが、別府競輪場のすぐ横に、公衆浴場があった。

のすぐ隣。同じ敷地内に。 競輪選手専用なのかな? と思ったがそんなことはなく、普通に利用客がいた。

で、さっぱりしたら改めて別府市街へ。

別府のランドマークがお出迎え。 時世なのだろう。外国人観光客が多い印象だ。ただ、街全体は賑わっていて、寂しい印象はひとつもない。 せっかくだから、もう一軒、温泉をはしごしていこう。

駅前高等温泉、250円。

個室一泊3000円で温泉入り放題である。これなら別府の街散策も楽しめそうだ。

余談だが、別府大分をベースにしてロングライドを、となると、内陸部をヒルクライムして湯布院を目指したり、あるいは南下して臼杵や佐伯を目指すルートも考えられる。幸い、ジャイアントストアが別府にはあるので、レンタルバイクで散策しても良いだろう。

トラブった時の補給基地としても使えそう。

明日は別府駅前からスタート。 C'mon,baby アメリカ6:12、別府市街を出発。 国東半島を一周するため、まずは杵築を目指す。そこからR10を北上して宇佐に至り、あとは半島を一周する。

薄曇りだった昨日と打って変わって、晴れた。 幸先良さそうな感じを確かめながら、交通量のほとんどない2車線道路を北上していく。日中は結構な交通量を誇る道だが、早朝であれば話は別である。

それにしても、別府湾の際んとこ以外は、基本険しい地形なんだよな。 そして、昨日も通ってきたR213交点で、一旦R10から離脱する。

実際のところ、R213の往来はかなり少なく、あっても途中の大分空港道路の分岐までである。 ところで、さきほどのR10からR213に入る交点、そして大分空港道路入口交点の2箇所は、ともに右方向へ直進するために車線を跨ぐ必要がある。特に前者は、時間によっては往来の中を突っ切るような状況もあるので、危ないっちゃあ危ない。

なんなら結構な勢いで突っ込んできたりもするので、油断ならない。 昨日通った丘陵のアップダウンを軽くいなしていると、標識に杵築駅の文字が。

このローソンのところを曲がる。 側溝を掃除している中を抜けると、道は下り坂になり、そして左手には日豊本線の線路が見えた。このあたりは高台になっていたようで、線路は鉄橋を使って標高を下げていく。

遠く向こうに駅っぽいのが見える。あれが杵築駅のようだ。

そして7:13、JR杵築駅着。

武家屋敷を模した駅舎。 杵築市の中心駅で特急も停まる規模だが、市街からはだいたい4〜5キロほど離れており、駅利用者はバスで来るか家から送迎されるか、そんな感じである。

その市街地の方角に、城下町はあるようだ。 思った通り、やはり杵築の城下町を推していた。何でも、他に例がない構造的な特徴を持っているのだとか。

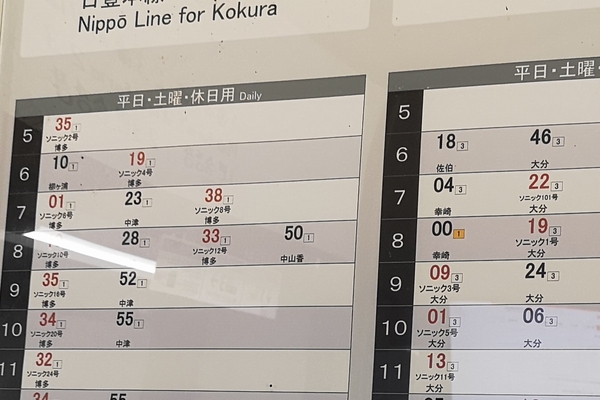

ただ、駅に寄ったのはあながち失敗ではなかった。駅時刻表を見ると、もうすぐこの駅で、上りの各駅停車と下りの特急が交換するらしい。ということは、

いま、7:15だから……

先程通ってきた鉄橋の見えるところまで戻ると、ちょうど踏切の警報音が。

こうして撮れたのがコレである。

883系ソニックと遷移金属。 さて、4キロほど東に進むと、杵築の城下町があらわれた。江戸時代の街並みがそのまま残されているが、中でも特徴的なのが、中央の通り部分だけが低く、両脇の武家屋敷は高台にある、ということ。

この通りの部分には、その当時、商人の街が形成されていたという。

逆に高台部分は荘厳な雰囲気がある。 そんな杵築の城下町だが、その景観に合わせるように着物が似合う歴史的町並みに認定されており、一部有料施設などは、着物姿であれば無料というところも。

メタいなーwww

こういう感じで案内されてた。 さて、杵築の駅に戻り、そこから道なりに進むと、さきほど別れたR10に合流する。

ここを右折。 そしてすぐに、杵築市に逆戻り。

大字に「山香町」とある。

杵築駅の先からここまでの区間、ちょうど日出町の突端部分を通っていたようだ。ちなみに杵築市とあるが、2005年までは山香町という自治体であった。これから越える予定の立石峠も、この山香町に存在していた。

ちょうど白ソニに追い抜かれる。 緑豊かな山間の町と案内されるように、のどかな田園風景が周囲に広がっている。鉄路と幹線道路が並んで通っているだけあって、勾配も緩やか。

その鉄路の難所に挑む、峠の西側に位置する立石駅には8:46着。かつては大きな集落があり、鉄道関係者で賑わっていたという。そのためか、立派な駅舎が残されている。

小倉から複線だった日豊本線は、ここで単線となる。 補機が活躍していた時代は、急行列車も停まっていたという。現在では各駅停車のみが停まる田舎の小駅となってしまった。

どっか行ってしまうような曲がり方。 1966年に下り線専用のトンネルが峠より少し離れた位置に開通したことで、補機を繋いで通っていた線路は上り線専用となった。そういったこともあり、下り線は大きくカーブしている。 余談だが、立石峠は宇佐側のほうが勾配がきつい。そのため、宇佐駅を出た後、下り線の線路は上り線の線路よりも高い位置を通るようになる。次駅の西屋敷駅ではそれが顕著で、下りホームが一段高い位置にある。

ちょうど貨物列車が下り線を通っていったが、蒸気機関車時代はそれはそれは大変だったみたいだ。

シルバー塗装の赤い稲妻。 ……で、その大変な時代を想起できる場所が、近くにあった。

参道の途中に踏切がある。

鳥居の先に、件の日豊本線の線路が見える。かつてはこの参道を跨ぐように、長大編成の列車が往来していたのだろう。そんな鉄道の難所を見守る神様は菅原神といい、エルコスさん曰く「菅原道真のこと」だとか。

タイミングよく列車が通ればラッキーなのだが、そうでなくても画になる。天満宮を包むように広がる森、その手前に広がる田園と、横切る線路、そして鳥居。

編集中に気づいた。今年はあれだけ暑かったのに、蜻蛉がこんなに舞うように。すっかり秋だ。 さて、立石の集落からR10に復帰し、それからすぐに立石峠。

標高147m。 この峠自体は境界上になく、そこからきつめの下り勾配を駆け降り、先程話題に出た西屋敷駅を通り過ぎ、少し進んだところにカントリーサインがある。

ラブアンドピースを誓い、夢の観方をインスパイアできる場所。

ちなみに、そんなしょっぱいネタではあるものの、宇佐市境界付近にはこんな碑が。

国境標、とある。

大分県の大部分が豊後国に属していたが、西側のほんの一部、豊前国であった地域がある。そしてこれらは、大分県ではあるものの、割と福岡県との結びつきが強いという。

C'mon,baby 豊前国、宇佐の次は豊前長洲〜♪ さて、その宇佐市であるが、恐らく公式が率先してやってやがる。

自治体名を全部大文字で書いてくる清々しさよ。

そして、特急も停まる宇佐駅。その駅名標は、宇佐神宮を模したものらしいのだが、

なぜその配色とレイアウトにしたのかと小一時間問い詰めたい。

そんなアメリカ感がプンプン漂う宇佐であるが、弓矢の武神である八幡神を祀る八幡宮の総本社、宇佐神宮がある街としても知られている。宇佐駅はその最寄りで、ここから3〜4キロくらいの距離だそう。

そういや、駅舎そのものはどことなく寺社を彷彿とさせる。

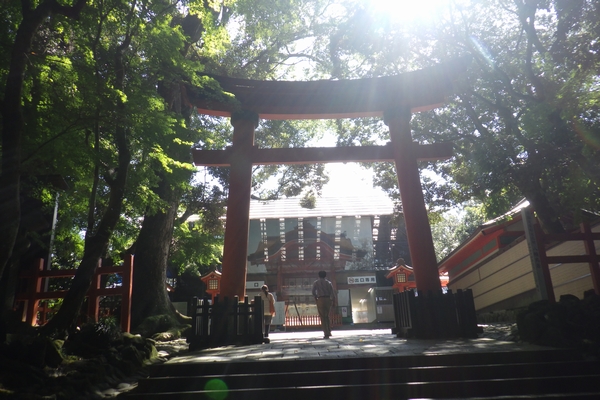

R10を西に進み、9:50宇佐神宮着。

一休さんも頭を悩ます。

少し離れた場所に駐輪場を見つけたので、一旦エルコスさんはお休み。

来訪時、宇佐神宮では令和の大修理が行われていて、上宮西大門と上宮本殿が改修工事に入っていた。工事完了まで2年近くかかるとのこと。

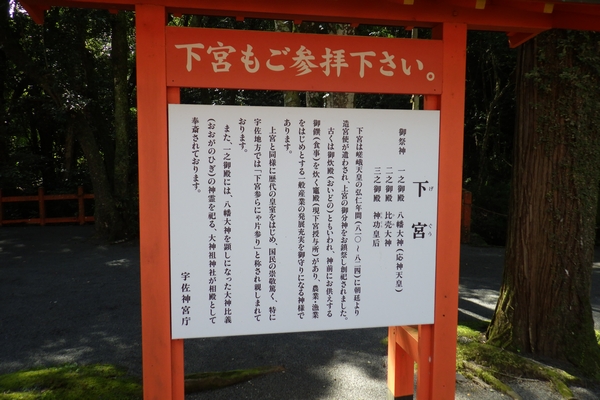

まずは上宮を詣でよう。 宇佐神宮の参拝は、まず上宮を詣でた後、その帰りに下宮を詣でるのが作法とされている。神前に供える食事を炊く竈があったことから、農業や漁業などの産業発展を守る神様がいるとされている。

一応、案内通りに進めば下宮に誘導されるようにはなっている。 そして、上宮、下宮共に御祭神が3神。古儀に倣い、二拝四拍手一拝で参拝する。この作法を取り入れている神社は数少く、特徴的なもの。

なお、エルコスさん曰く、「わたしの記憶する限り、ここと出雲大社と、新潟の弥彦神社の3つ」が二拝四拍手一拝なのだそう。 普段なかなかこういった立ち寄りをしないので、とても勉強になった。だいぶ時間が経ったが、寄り道して正解だな。

宇佐神宮の大鳥居。 水かきの付いた足10:40、宇佐神宮を出発。 このままR10を引き返しても良かったが、一本海側の県道を使えば、豊後高田の街に直接入れるようだ。

ふと右を向くと…… 周辺は田園地帯となっているが、ちょうど遠くに山々が見えた。方角的に御許山だろうか。

そして、寄藻川を渡ると、豊後高田市に入った。

アメリカからの脱出。

その昭和の町、こと稲荷商店街は、文字通り昭和時代の雰囲気をつくりだしていた。目の前のボンネットバス含めて。

いすゞ・BX141という名機。

新旧が混在しているが、雰囲気が形成されているのは流石だ。 モデルは昭和30年代なのだそうで、過疎化が進み古い建物が改築できず野放し状態にあったのを逆手に取り、町興しとして始めたという。その取組が認められ、現在では約27万人の観光客が訪れるに至った。

このご時世、やはり気になる。

で、エルコスさんが試算する。手取り額に対しての燃料1リットルの代金の割合は、昭和37年当時で0.35%。対する2023年の平均値だと、

まあ、今と昔では税金の額も種類も全く違うし。単純な比較はできないが、こう見ると昔は石油は貴重品だったと思い知らされる。

そう考えるとあの当時は暮らしは豊かではなかったが心は豊かだったんだろう。 さて、昭和の町をぶらついているうちに、時刻は11:20になった。いよいよ国東半島をぐるりと一周する。 ……かと思っていたら、突如現れる豊後高田市のカントリーサイン。

……アレ?

気になってUターンしてみたら、そこにあったのは豊後高田市のカントリーサイン。

このデザインは先程も見たやつ。

なんだかよくわからないまま、真玉海岸まで来た。ここは、夕陽の名所なのだそう。

周防灘を一望できる。なんならベンチで一休みだって。 あと、なんだかよくわからないが、どこでもドアがあった。

青いアイツとともに。

なんで松見大橋に繋がってるんだ、って話(そして実際に繋がる)。

さて、そんな小ネタを挟んだことで、宇佐神宮の八幡様がブチギレたのかは分からないが、ここから道はアップダウンを繰り返すようになる。地形的にはリアス式海岸そのものなのだが、それにしたって起伏が激しい。

その激しさとは裏腹に、ついた愛称は実にハートフル。

周防灘を一望できるこの公園は、縁結びの神様を祀る粟嶋社を見下ろす位置にある。そこから転じて、R213には恋叶ロードという別名が付けられているのだが、

この公園の駐車場にはRVパークが併設されていたのを書き加えておく。

ところで、その粟嶋公園を出た直後、

また豊後高田市。

ここでようやく、エルコスさんが真相に気づいた。1954年に市制施行した豊後高田市が、現在の規模となったのは、意外と歴史が浅く2005年のこと。それまでは、真玉町と香々地町というふたつの町が別に存在した。

つまり、今いるのは旧香々地町ということになる。

ようやく謎が解けた。 さて、その旧香々地町もそうだが、登ったかと思えばすぐ下り、谷のような集落を過ぎるとまた登って、みたいな地形が繰り返し現れる。たまに登らずトンネルで抜けるところもあるが。

丘と谷が放射状に続いてるという奇跡の地形。

どう考えても土石流か火砕流が通りましたよー、的な谷が、櫛状に形成されていた。そもそも、国東半島の中心にある両子山が火山であり、その火山活動によって丘陵地が断続的にかつ放射状に続いているようだ。

谷形状の道を往く。 そんな水かきの付いた足のような地形をひた走ると、少し長めのトンネルが現れる。新竹田津トンネルだ。

交通量が皆無、というわけでもないので、こういう時はテールライトをつけておこう。 こうして抜けた先にもカントリーサインが。さすがに今度は豊後高田市ではなかった。

ようやく国東市へ。 ところで、この都市圏から遠く離れた国見の地域には、なんとフェリーの発着場がある。

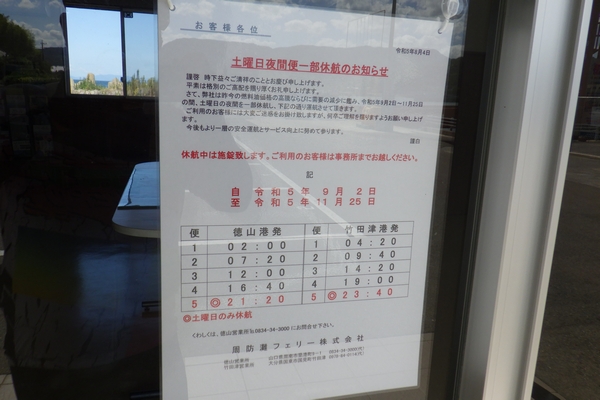

竹田津港フェリーターミナル。 スオーナダフェリーは、本州の徳山と竹田津を結ぶ中距離の航路である。ただ、前述のとおりこのターミナルへのアクセスがとても悪い。

とはいえ、本州から豊後高田や宇佐、大分市街方面に至る最短経路でもあり、一定需要もあってか一日5便の運行が確保されている。

深夜便も運航されるほどだが、昔はもっと運行本数が多かったらしい。 旅程の組み立て方次第で面白いルートは描けそうだが、いかんせん無免許勢には厳しそうだ。

かつてこの航路を用いて壮大な鬼ごっこを行い、鬼の目を掻い潜って九州上陸が成されたという事例も。 さて、竹田津港を辞してさらに東に進むと、国見トンネルを抜けた先、伊美という地区に、もう一つフェリーターミナルがあった。

姫島行、とある。

その島全体で姫島村という自治体を形成している。島をぐるりと回ってもおおよそ15キロ強くらいしかない小さな島だが、スオーナダフェリーと異なり、こちらは一日12便も運行されている。なお、現在時刻13:10、次の運行は13:35。

時間的にも、規模的にも、フラリ立ち寄って一周して帰ってくるには都合がよすぎるくらい。ならば、まあ、行くよね。

フェリーが到着した。 片道運賃は、大人580円に加えてエルコスさんが150円。これくらいで済むのだから、いちいち袋詰めして費用を浮かす必要もないか。

乗った。 島巡り先述のとおり姫島のサイズ感はとてもお手軽で、釣り客の利用が非常に多いとか。また、便数も豊富なので、島民の往来も活発である。……さすがにギュウギュウ詰めになるほどではないが。

船の中での30分は、冷房の効いた船内でボンヤリ地上波放送を楽しむか、もしくは風景を眺めるかくらいしかすることがないが、何せ乗っている時間が短いので、すぐに姫島の姿が現れ、そして徐々に大きくなっていく。

姫島村の玄関口。

ところで、上陸はしたものの、我々はどこへ行けばよいのか。何せ、急遽決めたので事前のリサーチは何一つしていない。 エルコスさん曰く、「島の東端に灯台がある」らしいので、そちらに行ってみることに。

村の幹線道路。 県道686を東に進む。雰囲気はどことなく沖縄のような南国感があるが、それに混じって無数の溜池が。

思ってた以上に養殖場の面積がでかい。村の一大産業らしい。 なんてウキウキしていたら、島の中央部で軽い登りに出くわす。そういえば今日の風向きは東からで、追い風と相まって進みがよくない。

自分としては珍しく、50×28まで落としてダラダラ登りに掛かる。それがあまりにも珍しすぎたのか、次の瞬間

まあ、軽くなる分には問題ない。そのまま山を一つ越え、陸繋の形状をした稲積の地区を越える。

あの島まで行くらしい。 道の突端は駐車場になっていて、灯台までは徒歩で到達する。

灯台への小径を進むこと暫し。白塗りの特徴的な灯台はすぐに現れた。

姫島灯台。史書によれば、1605年にはこの灯台が建てられたという。 このあたりは、周防灘と伊予灘の境界付近で、かつ航路の合流地点にもなっているため、船舶の往来が激しい箇所でもある。実際、前回利用した東京九州フェリーも、このあたりを航行していた。 なお、灯台から見える風景には、美しい海に合わせて、必ずどこかに船がいる。

周防灘を往来する船々。

さて、灯台を見終わり、戻る道すがら、何やら珍しいものがあるという。

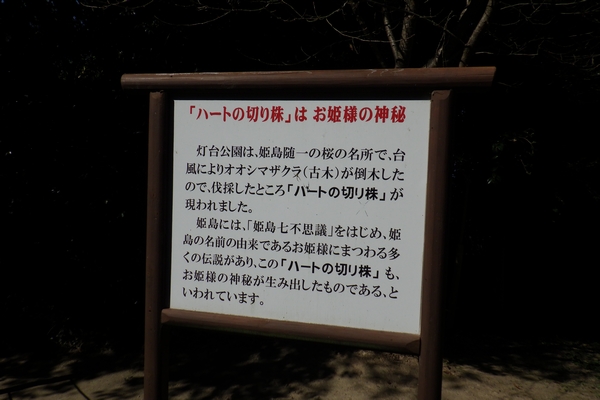

一瞬、目を疑った。そして心の汚れっぷりを実感した。

どうやら、台風で倒れた桜の古木を伐採したところ、ハートの形をしていたそうで、姫島に代々伝わる七不思議のひとつとして語り継がれているのだとか。

見事なまでにハート。 エルコスさんのところまで戻り、来た道を引き返す。そういえば、往路の山越え以外にも、ひめしまブルーラインという海沿いの道があり、そちらを通っても港まで戻れるようだ。

で、そのブルーラインであるが、丘陵部を迂回するように繋いだ道で、海岸沿いをトレースする平坦な道だった。

豊後高田や国東が大合併する前には、この道は存在してなかったようだ。

当然ながら、景色だってこちらのほうが断然良い訳で。

遠く向こうには国東半島。6キロ程度しか離れていない。 そんな感じでわちゃわちゃやってるものの、ぶっちゃけまだ1時間も経過してない。お手軽ではあるが、長い時間滞在するとなるとちょっと厳しいか。

ところが。 日曜日だからなのか、もうすぐ15時を回るからなのか、アテにしていた飲食店はすべて準備中。

そんな訳で、15:20のフェリーで国東半島に帰還する。

商店が少ないことは事前に覚悟しておいた方が良い。最悪、食いっぱぐれる。 ところで、姫島の大きさを如実に感じるものが、フェリーターミナルの前に停まっていた。

なんかちっこい乗り物が(これでも2人乗り)。

エルコスさん曰く「どうもコレらしい」と。日産自動車が超小型モビリティの実証実験を行った際に登場した電気自動車で、現在では実証実験も終了、車体の販売もしていないとのことだが、航続距離100キロ程度のこいつは、姫島のサイズ感にちょうどよい。 これらは、ターミナル前の姫島エコツーリズムでレンタルできるので、話のタネに利用してみるのもよいだろう。

滞在1時間強でとんぼ帰り。 こうしてふたたびフェリーで伊美に戻り、少し走って道の駅くにみへ。レストランは閉まっていたが、売店でたこめしとたこ唐揚げが売っていたので、それで昼飯とする。

実際、ウマかった。 ホバーの復活15:58、道の駅くにみを出発。 ふたたび、水かきの付いた足のような地形を登ったり下りたり。思いの外進むのに時間がかかる。

登坂車線が出てくる程度には勾配が急なところも。

ただ、そのアップダウンの連続も、旧国東町に入ったくらいのところから雰囲気が変わりだす。左手に伊予灘を望む開けた地形になった。

そして、ローまで入れるような登り勾配もなくなった。

現在では国東市の中心となっているが、2006年までは国東町というひとつの自治体であった。その中心部に近づくにつれ、住宅も増えてきた。

久しぶりに、街らしい景色に戻ってきた。

国東半島を一周すると、ざっと110キロ程度の距離になるそうだが、今回は寄り道したりして、走行距離はおよそ140キロほどになる見込みだ。

その国東市街で、R213は左に折れる箇所がある。その先に道の駅くにさきがあり、そこにはサイクリングターミナルが併設されている。以前は宿泊もできたようだが、現在では観光の拠点として運営している。

時刻は17:11。さすがにもう閉まってた。

ちなみに、ここから空港の手前まで、海沿いにサイクリングロードが併設されている。そして、空港までの距離を、1キロ単位で表示もしている。

なお、このルートには仁王輪道という名がつけられている。

その丘陵地を越えた先に、クルクル回るレーダーが見えた。

大分空港に到着。

17:45大分空港に到着。コインロッカーに預けていた荷物を回収し、それでは宿に向かお……

豆腐屋のせがれも攻め込みそうなS字。

先述のとおり、ホバークラフトは2024年に復活する予定になっていて、一部設備は廃止前のものを転用するらしい。ただし、車体そのものは新造するらしく、ちょうどそこに真新しいホバークラフトがあった。

1号艇「Baien」。豊後の三賢・三浦梅園が名の由来だそう。

余談だが、空港アクセスを容易にするため、海からの導入部からターミナルまでの間を、当時はドリフト状態で抜けていたという。あのギャラリーコーナーは本物らしい。

明けて翌日。仕事は午後からなのでのんびりと帰京(言い換えればただいま通勤の最中)。 |