|

|

本日のルート (powered by Ride With GPS) イントロです。6:57、下田港海岸駐車場を出発。

ここの駐車場から。 幸いなのは、この周辺には海水浴狙いの無料で逗留できる駐車場が豊富にあり、デポ地点としては花丸レベル、ということである。

まあ、単に中村の市街地に運搬車をデポできるような場所がなかっただけなのだが。……いや、一応、あるにはあるのだが。

こういう感じの場所があった。 最悪、ここかな、と。ただしこのキャンプ場、炊事場がない代わりに無料で使用でき、しかも市街地に近いので買い出しが容易なうえに銭湯も近い。

そんな世間話をしながら、下田港から少し上流に走ると、コンビニがあった。ここで軽く補給を入れて、橋を渡りR321へ。

土佐清水に至る主要道路。

これから向かうのは、四国最南端となる足摺岬であるが、ここをターゲットにしたのには理由がある。

47都道府県のうち、エルコスさんが未走破なのが、2023年頭の時点で9県。具体的には、岩手、秋田、山形、鳥取、岡山、大分、長崎、沖縄、そして高知県である。 東京から片道で800キロ近くあるので、なかなか軽々と足を運ぶことができない。今回、まとまった休みを確保できたのでようやく来訪の運びとなったのだが、

こんな感じのやりとりがあり、大型連休中のイカれた渋滞の中を駆け抜け、中村の市街地に無事着いた、という次第である。

まだマシなほうのイカれた渋滞(上石津らへん)。 余談だが、この足摺岬というのが四国でも屈指の辺境であり、公共交通機関はほぼバスのみ、という潔い場所でもある。当然ながら、地形的にも険しい場所、という訳で……

如実に表す「険しさ」。 一瞬だが錯覚した。ここは大隅半島か?さて、県道343の交点まで来た。

海沿いか、山沿いか。 このまま直進すれば伊豆田トンネルを経て下ノ加江に至るのだが、どうやら県道のほうを選んでも最終的には同じ場所に着くらしい。

最初は海沿いの道で始まる。 で、その県道であるが、すぐにアップダウンが始まり、それに併せて物々しい雰囲気に。

既視感とトラウマが。

ただ、海岸線に近い位置を往く道なので、左手には土佐湾の海原がドカンと広がっている。曇天だが。

晴れてればもっと違う風景だったかもしれない。

まあ、雨が降ってないだけ有難いと思うことにしよう。そんなこんなしていると、高知県最南端にして、東京から最も遠いことで知られる土佐清水市に入る。

四国最南端の街。

さて、土佐清水に入るとさらに大隅半島感溢れんばかりとなる。

時折、開けて田園地帯になることも。 そして、市境から立石の集落まで下り勾配を経ると、ふたたび道は登り坂になる。

看板があるということは、この道の需要もあるのだろう。 そして、切ったままの丸太が放置されたままというフリーダムな登りをこなしつつ、時折撮影なんかをこなしながら、いつしか周囲は田園地帯に。 この道は、アップダウンが連続するものの、一つ一つの距離は短く、登ったところでせいぜい100メートル弱。 アウター×28の感触を確かめつつ、きついと感じたらインナーに落とす。こんな感じの走り方を繰り返し、下り勾配の先に漁港が見えてくると布漁港である。

布漁港。

8:38、R321交点付近のコンビニで小休止。このあたりは、かつて下ノ加江町という自治体だった。

ここで国道に復帰。 そして、ここから南下し、大岐のあたりまで来ると、ぽつりぽつりとバックパッカーの姿が目に付くようになった。しかも、中には装束姿のバックパッカーも。

いわyる「歩き遍路」である。

38番札所の金剛福寺の前後は、それぞれ宿毛にある延光寺と、四万十町にある岩本寺になる。どちらにしても片道50キロ以上あり、歩き遍路ではとてもじゃないが一日で到達するにはゲロが出るレベル。 先述のうどん屋は、黒潮町にあるいろりやで、R56沿いにある。

で、所々にあるへんろ道と名前が付いた小径に足を向けつつ、急勾配のヘアピンを登りきったところでトンネルが現れた。

ちょっとわかりにくい交点だが、左折で県道27号。 トンネルの手前に、遍路の看板が建てられていて、どうやらこの細道を往くのが正解のようだ。

もちろん県道。そして房総半島ではない。

その途中、ガチのへんろ道を発見。

歩き遍路は、この獣道を下っていくらしい。

こういった歩き遍路向けの古道があちこちで分岐していて、時折道端からエンカウントすることも。

どうやら、古道ルートのようだ。 大型連休中だからなのかもしれないが、接触事故を起こさないように慎重にいきたいところだ。

ちなみに、今まで通ってきた道と、合流して左折したほうの道は、県道27号が付番されている。

ここも県道27。さっきの道も県道27。

その県道27号は、一時的に道幅の広い箇所が連続するものの、大半の区間で狭隘な道となる。おまけに、ここは路線バスも通るので、うっかり見通しの悪いコーナーに飛び込もうものなら、

しかしまわりこまれてしまった!

……というくらい狭い。一応、足摺岬に至る道3本のうち、この道はメインルートではなさそうだが。

恐らく、R321で土佐清水の市街までやってきた後、尾根沿いを往く、かつては足摺スカイラインと呼ばれていた県道348号を通るか、中浜万次郎の生家のあたりを通る県道27号の西側ルートを通るのが主流となるのだろう。どちらも、二車線の幅が確保された、比較的走りやすい道だ。

海岸線の近い位置を往くので、景色なんかが秀逸、という特徴はある。 そして、こうして世間話をしている間にも、風景はどんどん大隅感を増していく。あちこちに立つ椰子の樹と、先が見えない鬱蒼とした森の中の隘路。

足摺岬まで、あと2キロ…… そんな南国の辺境を堪能していると、視界が突然開けた。そして目の前には、足摺岬の看板が。

果てまで来た。 いや違う。ここは足摺半島だ。10:03、足摺岬着。

後にジョンと呼ばれた偉人。 中浜万次郎、ことジョン万次郎は、日本人として初めてアメリカ合衆国を訪れた教育家であるが、その半生はドラクエ5の主人公レベルで波乱万丈であったという。

OK。エルコスさんお願いだから顔真っ赤にしてモジモジする癖は是正しようぜ。

岬の最深部には灯台が。 あと、四国最南端の灯台をみつけたのだが、ここでエルコスさんから指摘が。

なお、陸続きの四国最南端は、人が立ち入れるような場所ではないのだという。 あと、ここには弘法大師の七不思議と称されるものの一つ、大師の爪書き石というのが残されているのだが、

「南無阿弥陀仏」と書いてあるらしい。のだが……

一応、あるにはあるらしい、とのこと。 灯台付近をうろうろしていたが、そういえばココにはもう一つ、避けて通れないチェックポイントがあった。38番札所・金剛福寺である。

到達難易度が最難関クラスの札所。 様々な言い伝えがあるものの、やはりどうしてもズルしたらアカンという印象が強い寺院である。

参拝も終えて、それではここからどうするか、と考えていると、ひっきりなしにやってくるオートバイの車列と路線バス。 どうやら、岬周辺の道が狭すぎて、自動車はシャトルバス輸送をしているようだ。

オートバイと自転車は乗り付けOK。県外ナンバーが多かった。 10:35、足摺岬発。エルコスさんのいうとおり、ちょっと走ると足摺のホテル街になった。

こちらで駐車して、シャトルバスで岬まで輸送しているようだ。 そこからちょっとインナーが欲しくなるようなヘアピンを処理すると、県道348足摺スカイラインとの交点に差し掛かる。

左折して海沿いの道へ。 ジョン万黒潮ロードという副題がついた県道27を選択する。地形的に軽いリアスで、アップダウンが激しそうな線型をしているように見える。 ……なのだが、登り勾配+若干の向かい風みたいなあまり歓迎しかねる状況にもかかわらず、今日のエルコスさんは不思議とよく走る。

今回は足回りを変更して、エルコスさんのドレス、ことキシリウムプロを履かせている。2週間後の佐渡対策、というのもあるのだが、

ぱっくり。

こういったこともあって、今のところキシリウムを普段履きにしている。お陰で登り勾配もアウターで処理できる。

さて、県道27から集落のほうに逸れ、海岸線に向けて下り勾配を降りていくと、11:02ジョン万次郎生家に到着。

中浜の集落に、ひっそりと。

このあたりは中浜という地名になっており、万次郎の姓の由来となっている。その万次郎であるが、漁師の次男として生まれ、漁の最中に難破漂流し、その後無人島で5ヶ月近くを生き延びた後、アメリカの捕鯨船に救助されることとなった。

救助されはしたが、鎖国という歴史のいたずらによって故郷へ生還すること叶わず、その後捕鯨船員の職に就き、紆余曲折を経てふたたび祖国の地を踏んだのが、先述のとおり11年後の話である。その後の活躍は歴史の教科書に書いてある通りだが、すべては万次郎の好奇心の強さではなかろうか。

生い立ちが掲げてあったが、それすらもまあまあ壮絶。 さて、高台にある県道までヨタヨタ登り、県道27をふたたび北上し、土佐清水の市街地には11:21着。

街の中心。 東京から最も遠い街は、一言でいうと寂であった。言われてみれば、観光地と呼べるような場所は市街地になく、足摺岬へ向けた中継地点、という印象が強い。

そこはかとない寂しさが。 ただ、何もないという訳でもなく、やはりこのあたりは漁業が盛ん。清水サバというブランドを掲げ、特に旬となる秋から冬にかけては、刺身やタタキで食すのが最高なのだとか。

で、海沿いのR321を西に走り続け、11:46道の駅めじかの里土佐清水に到着したのだが、刻はちょど昼時。つまり……

こういうことになる。

こりゃどうにもならんね、という訳で、ちゃちゃっと休憩を取って、もう少し先を目指すことにした。道の駅に拘ることもないし、もしかしたらどこか小さな漁港で店が開いているかもしれない。

もうちょっと先に進もう。 ただ、思惑とは別にそれっぽい店は姿を見せず、気が付くと大月町の直前くらいまで来てしまった。曇天は少しだが回復傾向にあり、晴れ間が見えるほど。

晴れてきた。 途中、叶崎という小さな灯台のある岬のあたりがちょっとした丘越えとなっていて、このあたりが格好の絶景スポットとなっている。

叶岬にて。 こんな感じでおっさんとチタンフレームがキャッキャウフフしていると、いつしか大月町に入っていた。

そして宿毛の文字も。 地理的にはここから海岸線を外れる。どちらかというと山間の道という感じだ。 右を見ても左を見ても、見事なまでの田園地帯となっていて、先ほどまでの海沿いの風景を想起することができない。

海から一転、山の雰囲気に切り替わる。 途中の県道43号にシフトすれば、柏島というダイビングの穴場に到達できるらしい。このあたりも、いつか機会があれば訪れてみたいところだ。 で、その県道43交点よりほんのわずか進んだ所に、道の駅大月がある。

大月町の中心に程近い。 ここまで、若干の向かい風であったが、エルコスさんが頑張ってくれて快適に走れた。

そして、その道の駅で、衝撃的な出会いを果たす。

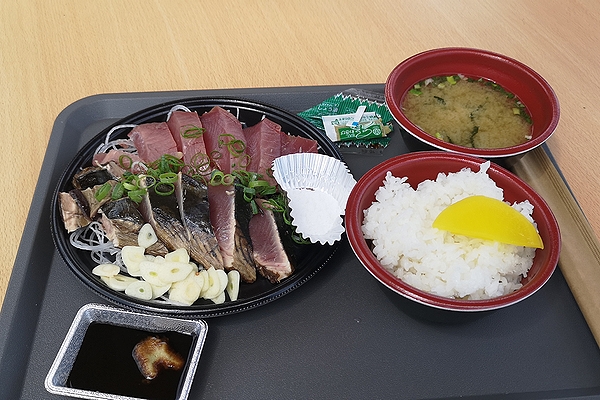

地物の魚が食べられる、というのか……ッ!

高知といえば、コレだよ。

うまかった。ただ、それだけwww 道の駅大月の、道路を挟んで反対側に店を構える鮮魚食堂・谷鮮魚店は、ファストスタイルで新鮮な刺身を楽しめる面白い店。店先で食べたい魚を選び、ごはんセットを付けるかどうかを選ぶだけ。この日はかつおが1300円で提供されていて、ごはんセットを追加して1650円。かつおは刺身とタタキが選べたが、もちろん相掛けもOKだ。 土佐清水の道の駅は、混雑していてキャンセルしたが、こんな出会いがあるなら結果オーライだ。

ところで…… 余談だが、ここの道の駅は物産直売所の品揃えが豊富で、何ならここで物資調達してキャンプや野宿や車団地に興じても良いだろう。

なんならここで酒の肴を調達するのもアリ。 四国といえばうどんとしまなみ海道と四国八十八ヶ所が印象強くてアレだったが、細部を詰めていけばもっと面白いものが見れるのかもしれない。

さて、道の駅大月から北上するのだが、宿毛の市境まではずっと下り坂。

やはり下り坂は快適なので好き。 そして、高知の鉄路の最果てである、宿毛の市街地までは快適な平坦路。

宿毛サニーサイドパークという名称がつけられている。 ここの道の駅は、キャンプ場とRVパークが併設されていて、流行りに乗っかってるなぁ、という感じである。ここで一服して、今後のルートを確認する。 宿毛といえば、かつては岡山・高松から特急が直通していた高知最西端の要衝で、かつては九州大分の佐伯までフェリーが運行されていた。過去形なのはまあ察してくれ。

宿毛は海の街。目の前には宿毛湾が。 幼少の頃、時刻表では目にしていたその名前の駅に、到達したのは14:56。歴史が今と異なっていれば、もしかしたら宇和島のほうと鉄路が繋がっていたかもしれない、そんな駅である。

名前だけは知っていた、四国最果ての駅。

駅前では、客待ちのタクシーが一台、手持無沙汰にしていた。

ちょっと前までは、ここから岡山まで直通することができた。 初来訪の喜びは特になく、いつか訪れたいと思っていた場所なのに、どちらかといえばしんみりと。

フェリーターミナルは駅からおよそ2キロほどの距離。かつてここから九州へと渡ることができた、その設備だけはまだ残されていた。

宿毛フェリーの乗り場跡。 ただ、安心した。航路は閉ざされたが、近隣離島への短距離航路は継続しているし、釣り客に向けた中継施設が店を開いている。恐らく、良質な漁場なのだろう。

右の茶壁の建物には、磯釣りセンターの看板が。 ただ、結局これだけである。ぼんやりと西の海原を眺めて時間を消費していくが、当然すぐに

海上保安庁の船が停泊していた。 神は死んだ。15:05、宿毛市街を出発。 ここから中村の市街地までだいたい25キロくらいらしく、概ね2時間もあればお釣りがジャンジャンくるくらい。

ここから対向二車線になって、ちょっとした丘越えが始まる。 道そのものは、路肩の幅がある程度確保されているのと、追い抜かれるのに手間取るような交通量とは無縁なので、総じて走りやすいのと、車列に乗って巡航速度を高めることができる。 右手には、土佐くろしお鉄道宿毛線の高架線が見えた。

並走。

ところが、地価が安く、土壌が緩いような郊外部ほど、敢えて橋梁方式の高架線にしたほうが建設費を安くできるのだとか。あと、勾配変化を最小限に出来る。 そんな高架鉄道である宿毛線も、平田を過ぎると四万十市内に入り、駅数も残り5駅となる。

やっと戻ってきた。 その途中、盛土状の高架駅である国見駅に立ち寄る。

国見駅。

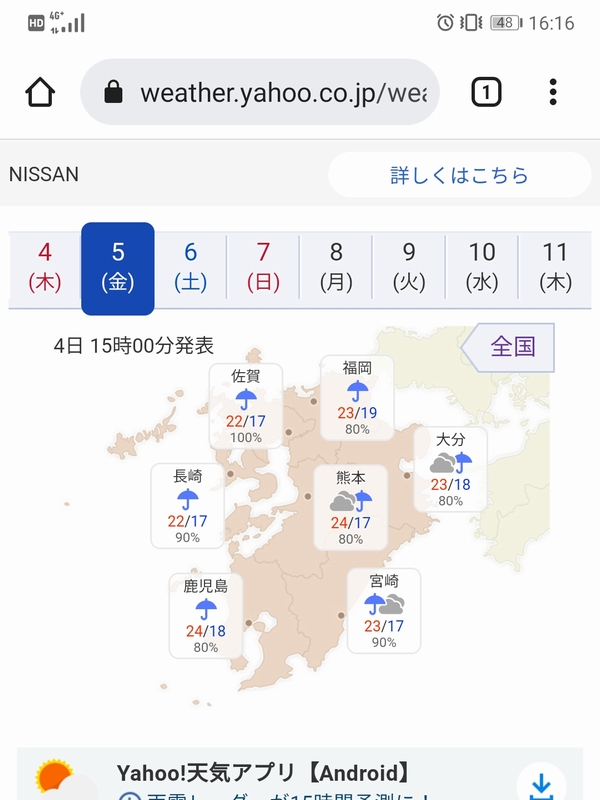

エルコスさんのテンション爆上がり。ワタクシめのテンションも爆上がり。そして、明日の天気予報を確認し、

まじかよ。

がっくり項垂れるエルコスさん。そして、雨の日にはあんまり走りたくないワタクシめ。結局、早朝のフェリーで九州に行く案はなかったことに。

自然の摂理で翻弄され、すっかり気力がなくなったおっさんとチタンフレーム。幸いなのは、ここから中村の市街はすぐそこで、ゴールが近い、ということだ。

ここを左折して県道346へ。構造的にR56の旧道だろう。 その中村の市街であるが、2005年までは中村市という自治体で、同年に近隣の西土佐村と合併して今の名前になった。日本最後の清流でお馴染みの、四万十川の河口がある。 その四万十川沿いにある無料のキャンプ場が、四万十川橋の上から見下ろせた。

キャンプ場の周辺はこんな具合。

先述のとおり、市街地に近いのでキャンプしながら街ブラができる。ただし炊事場がないらしいが。

それでは市街地を通り抜けようか。 16:42、中村駅に到着。国鉄時代には中村線の終着駅となっていた駅である。

足摺への玄関口。 まだ航路が高嶺の華だった時代、ここまで鉄路で来ようと思ったら、19時代の寝台特急瀬戸を使って中村到着は翌12:30くらい。現在では、早朝6時に東京駅を出発すれば、航空機を乗り継いで11:30くらいに到達可能である。

とはいえ、スローな旅スタイルが完全に失われたわけでなく、今でも歩き遍路は活発に行われているし、自転車に関することでいえば、中村駅前にはサイクルピットがある。

残念ながらスタンドだけで屋根がない。 また、鉄道の末端部ではあるが、高知駅から中村駅までを運行する特急が、まあまあな本数運行されている。2023年現在だと、ほぼ2時間間隔で9往復ほど。

らんまんラッピングの特急あしずり16号。 古くからあるスタイルに固執せず、今ある環境でどう遊ぶか。こういう考え方も必要なのだと思う。

あと、これは完全な余談になるが、大阪より西側地域は、航路が充実している。こういうのを活用するプランを立ててみるのも面白いかもしれない。 そんな妄想を抱きながら、海のほうへおよそ7キロ。デポ地の下田港が近づくにつれ、なんとなく雫の気配を感じるようになった。

中村市街から外れた位置にある下田港。静かな港だ。 |