|

|

本日のルート (powered by Ride With GPS) 函館へのもうひとつのルート6:35、道の駅YOU・遊・もりを出発。

この奥に広い駐車スペースがあり、そこがベースに使える。 ここは奥まったところにキャパシティの大きい駐車場があるので、デポ地としては最適である。あと、最悪途中で輪行となっても、駅から15分くらい歩けば到達可能な距離にある。

森といえば、道南の雄・駒ヶ岳の北麓にある、いかめしで有名な街だ。中心駅には特急含めてすべての列車が停車する。

いかめしで名を馳せた結節点。

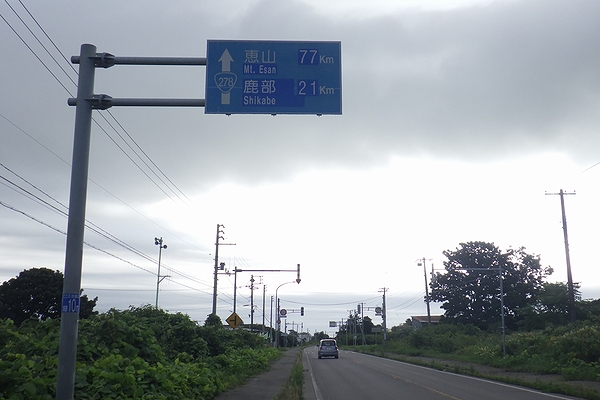

キハ285がコケた今、コイツがJR北海道のエースさ! このあと我々はR278まで南下し、交点を左折した。地理でいうと鹿部という街を目指すことになる。 ところでこのルートであるが、道南地区を包括する渡島半島のうち、逆Y字形状となっている先端部の右側の半島を海沿いに走る。こちらには亀田半島という名前が付けられている。

鹿部まで1時間ってとこだな(現在のy-maruはアベ20+αくらい)。 道南と道央を結ぶメインルートであるR5、そして函館本線の本線から外れ、いささか遠回りして函館を目指すようになっている。

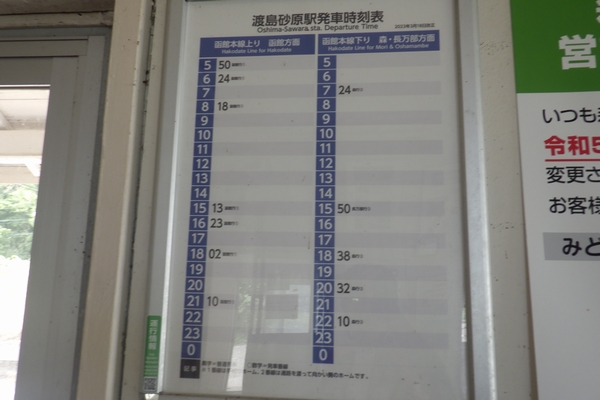

7:41、渡島砂原駅着。

支線の別名、砂原周りの語源となった駅。 優等列車はすべて大沼公園を経由する本線を通るため、こちらは地域輸送を主とする静かなローカル線といった趣だ。ただ、それにしては有効長が長い。

いやどこまで続いてるんだよってレベル。

函館方面へ向かう場合、大沼までの区間に急勾配があり、ここが難所とされていた。現在でもそれは変わらないものの、車両性能の向上と、大沼公園という観光地を経由する必要があり、2023年現在、優等列車はすべて本線を通るようになった。 ただし、貨物列車は難所を回避するために、函館方面行は今でも支線を通る。さらに古い歴史を辿ると、「はまなす」や「トワイライトエクスプレス」の上り列車も支線経由で運行されていたし、1979年頃は、大半の優等列車が上り列車のみ支線経由で運行されていた。

やはりどうしても下り列車は本数少な目。

そんな渡島砂原駅。国鉄時代に建てられた駅舎が未だに現役で使われている。

本日のお召しはフォルトゥーナさん。 今日の天気は下り坂だと予報が出ていたが、今のところは大丈夫そうだ。強いて言えば、向かい風がきっついくらい。

この界隈ではお馴染みの、「危ねーベアー」。 で、そこからさらに走り続けると、ようやく鹿部の街に着いた。今日はこの向かい風に翻弄されるような予感がする。

亀田半島東側の中では、比較的栄えた街。

つまり、後半が追い風か。ヤマイドウ11のときもそうだけど、この辺りは南からの風が吹くことが多いのかもしれない。

道の駅に着いた。 さて、8:40に道の駅しかべ間歇泉公園着。 間歇泉の名がある通り、ここには鹿部温泉の源泉が湧いている。開湯は1600年代という歴史ある温泉地なのだとか。

おお、これは……

こんな感じなので、車中泊の利用も多いらしく、数台のキャンピングカーが停泊していた。 せっかくだから何か…… とか思ったが、まだ時刻は9時前で、当然ながら道の駅は営業しておらず。とりあえず水分の補給だけして、出発することにした。

今思えば、まあまあ惜しいことをしたな、と。 道の駅を出てしばらく往くと、あっという間に函館市。

もう函館市かよ!?

一応調べてもらったが、この境界は、かつては南茅部町という自治体との境界だったようだ。そこから道沿いに椴法華村、恵山町、戸井町という自治体があったものの、2004年にすべて函館市に編入された。

荒々しさが増してきた。 そんな境界を越えると、海岸沿いの風景は荒々しさを徐々に増していく。 このあたりは地形的に、切り立った断崖に道をつけたような箇所が多くあり、トンネルやシェッドの数も増えていく。そして、海岸線が近いせいか、打ち付ける波で路面がびっちゃびちゃに。

そして途中には、工事による片側交互通行区間もあった。

そして、そこはかとなく昆布のいい匂いが漂い始めた頃、認めたくはないがヤツが来た。

雫が顔に当たるぜぇ。

臼尻のローソンに不時着し、補給がてらポンチョを出すかどうか考える。今までレインランを極力避けて通ってきたが、遂に捕まってしまった。

住職も行ってるさ。抗うな、と(夏祭りの協賛をローソンから貰ってたようだ)。 結局諦めてポンチョを着る。空を見る限り、こりゃ下手すりゃ残り全行程雨だぞ?

もうぐっちゃぐちゃやん…… 雨と風との戦い雨が降るということはGoProへの外部給電も一旦ストップし、バッテリー駆動にしなければいけない。そのことに気付いたのが木直の漁業協同組合のあたり。時刻は10:15頃。

ちょっと雨宿り。

本当であろうか……? ところで、この辺りはコンブロードという別名がつけられており、そこかしこで昆布が干されている。こんな雨降る中でも昆布は天日に晒される。そして、おいしそうな匂いが辺りに漂う。

なんて世間話をしているうちに、道はさらに険しさを増す。そして、気が付くと物々しいトンネルが連続する区間に入る。

物騒な口がパックリ開いてやがる。

ライトの光量が足りず、どうにも足下が覚束ない。加えて風も強さを増し、油断をするとポンチョが荒ぶる始末。 いやもうサイアクの度合いがさらに増してるんですけど!? とか感じながら走っていると、次の道の駅まであと約11キロという標識が見えた。

地味ながら、行先をしっかり表示してやがる。

つまりここが、椴法華への入口、こと銚子トンネルという訳か。ただ、この辺りはトンネルとトンネルの間をシェッドで覆っていて、事実上1本の長大トンネルといった趣。

言うまでもないが、一応報告する。エルコスさんはガチでビb…… おごぉぅ!? トンネル内は、さすがに横風の影響を受けず、その辺りは大変助かった。怖いのは穴ぼこで縦飛びすることと後続車にポンチョ巻き込まれることくらい。慎重に走っていこう。

こうして、長い長いトンネルを抜けたところが旧椴法華村。10:54着。

随分ハイカラなウェルカムボード。

椴法華そのものは典型的な漁村で、資源豊富な漁場なのだそう。銚子トンネルを出た直後の辺りが砂浜になっていて、サーフィンの界隈では名の知られたスポットなのだとか。 ただ、残念ながら本日は極めつけの時化である。

入水、即、遭難。というレベルだな。

そんな椴法華であるが、かつては北海道で一番小さい自治体であった。道道231交点を過ぎるとちょっとした丘越えになるのだけど、たったそれだけで椴法華は終了だった。

この先で椴法華は終焉を迎える。

要するに、椴法華というのは、長いトンネルとちょっとした丘が境界となっている、あまり類を見ないコンパクトな自治体だったのである。 さて、その丘越えの最中、また雨脚が強まった。

ぐっちょぐちょになった。

11:30、道の駅なとわ・えさん着。

モダンな駅舎と薄汚れたポンチョ。 南から吹く風のせいで、途中から強烈な横風と格闘することになったが、どうにかこうにか到達できた。

ハラが減ってついつい手を出してしまった。 ザンギ定食をパクつきながら天気予報を入念にチェックするのだが、どうも函館市街と大沼公園の辺りには雨雲はかかっておらず、かかったとしても夕方くらいから、という予報。 運が良ければ函館市街でポンチョを外せそうかな? という皮算用を立ててみる。

ただ、現状止む気配はない。 あと、余談だが、この道の駅の名前になっているなとわ、だが、

そんな感じで雨脚が弱まるタイミングを見計らうが、どうもこっち側は雨雲が剥がれてくれなさそう。気が付くと12時を回っていた。 やれやれ、もうしばらくポンチョと仲良くするか…… 面白スポットだらけ12:04道の駅なとわ・えさん発。雨脚は相変わらず。もう諦めて淡々と走ろう。 道の駅を出てからは、時化まくった海を左手に見ながらのしーさいどうぇい。……からの丘越え。

6%くらいの勾配なのだそう。

そして下ったところで女那川の交点。

最初、ちょっと通り過ぎたのだけど……

後にエルコスさんより、「この感性だけはどうしても分かり合えない」とドン引かれる。 これはきっと、面白い道だ、と。実際、現道と並走し、この先のサンタロトンネル西坑口付近で合流している感じなので、この道はかつてのR278だったことはすぐに分かる。

ホントにここ国道だったのか? で、しばらくは中浜の集落を抜けていくのだけれど、

波打ち際だし人家ないし明らかに崩落危険個所だし。

そして、日浦洞門と名付けられた素掘りのトンネル群に突入した。

連続する物々しいトンネル。 このトンネル、全部で7つあり、それらをまとめて日浦洞門と呼んでいる。1929年に開通し、現在では集落の生活道路として機能していて、路線バスも通る道らしい。

ただ、こちらの琴線にクリティカルなブッ刺さりをしてきて、雨でグチョグチョだが思いの外テンションが上がってきた。

内部は補強が成されているが、当然のように素掘りの時期があった。 現道に復帰して、すぐに旧戸井町に入る。ここには、汐首岬という場所がある。

ま、そうだよね…… 見えるわけがない。いや、正しくは、今日は絶対に見えるわけがない。

雨風共にフルブーストである。三脚なんて立てようものなら秒で吹っ飛ばされるような風。残念だが、三脚なしでエルコスさんだけ写しておこう。

風は強いし三脚建てるスペースすらない。北海道は南の端にちょっと冷たい。 あと、未成線となった旧国鉄戸井線の遺構とか、そういった建造物がそこかしこに見られる。うーむ、できることなら天気の良いときに来たかった。

旧戸井線瀬田来第二橋梁。実は結構広範囲に渡ってこういうのが残っている。

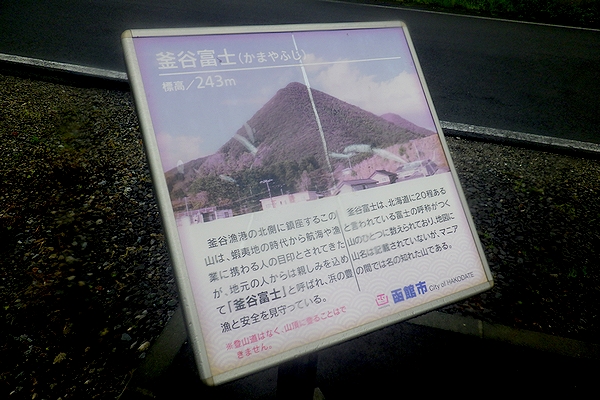

そしてもう一つ。釜谷バイパスを迂回するように旧道区間を往くと、ちょっとした展望スペースがあった。

集落に唐突に表れるベンチと案内看板。

あの聳え立ったタワーが釜谷富士(ベンチから45°ほど右を向いた方角に見える山)。 一部の地図には釜谷富士という名前で記載はされているものの、いわゆるご当地富士というやつだ。

登山道はないらしい(登っちゃう人はいるらしい)。

……ちょっと待って欲しい。恵山からのこの区間、

ようやく函館の実感が湧きだす。 ここが北海道の玄関口さて、函館駅まで残り10キロくらいのところで、路面が乾きだした。

そしてポンチョを脱いで少し走ると、右手には函館空港。ここまで来ると、街が急に栄える。

まるで霧がかかったような写真写りに(これでも一応補正した)。

さて、予定ではこのあと、函館市街を北上して大沼公園に至り、そして森に至る予定なのだが……

ただ、R5は七飯付近に結構な上り坂が控えている上、並走する函館新道から流入してくる車両と合わさって、結構往来が多そうでちょっと避けたい気分。 そうすると、残された手段はほぼ1択。

函館駅を迂回するルートに変更。

付け加えるなら、モタモタしてると雨雲に追いつかれてしまう。天気が良ければ駅前の朝市で海鮮ランチでも、と思ったが、とてもじゃないがそれどころじゃない。なるべく早く大沼公園を目指そう。

北海道といえばモダ(ホクレンは高いし、クルマだとフラッグもらえないので)。オカモトセルフでもいい。 函館市街は、繁華街が平地でそこから遠ざかると勾配が現れるという地形になっている。繁華街をぐるりと囲うようにつながる道道100号外環道路は、市街地の大通り然とした佇まいで走りやすいのだが、アップダウンが適度にあるので思いのほか脚を使わされる。

温泉の看板を横目に、後ろ髪惹かれる思いでR5交点を通過。そこから少し下り勾配を経て、R227交点に至る。

ここまで来ると、外環道路そのものももうすぐ終わる。

交点から新函館北斗駅のある渡島大野までは、地図上で見てもわかる通りほぼ一直線となっている。片側2車線道路ではあるが、路肩がまあまあ広く、また、北海道特有の路面の荒れというものがほとんどない。

大沼公園の文字が見えた。距離は消えてるが。 お陰で楽ができた。しばらく道なりに直進し、新函館北斗駅への交点を右折する。 ちなみにこの交点、直進すればR5に合流するだけでなく、左折すると厚沢部を経由して江差に至る。実は函館−江差間のメインルートとなっている道だ。

そういう経緯もあり、R5のバイパスとしても機能している。フェリーに乗るならむしろこっちが近い。

14:50、新函館北斗駅着。2023年現在、鉄路における北海道の玄関口である。

田園地帯に唐突に表れる建造物群。

鉄路では、ここで乗り換えて道央方面を目指すこととなる。あるいは函館市街を目指すか。ゆえに、この周辺というのは駅の誘致によって再開発された場所であり、昔から栄えていた、という訳ではない。

出世したなぁ…… これは、対岸の本州側、新青森駅についても同じことが言える。青函連絡船による連絡輸送を前程に設計された青森駅と函館駅。それぞれ重要な交通の要衝ではあるが、行き止まり駅という構造が災いして両駅を直通する線路が敷設困難という課題を抱えていた。

結果、新駅を作ってターミナル機能をそちらに移すという方法が採られた。これは新しい方法という訳でなく、実際に東海道新幹線も大阪梅田ではなく、淀川区西中島に新大阪という新駅を作ってそちらをターミナルにしている。

駐輪場も完備。ここでマシンをデポして鉄道旅に切り替えるのもアリ(昔はよくやってた)。

ただ、新函館北斗という名前が示す通り、駅名の決定に際しては大いにモメた経緯がある。結果、利用客にとっては少々困惑する程度に駅名が長くなってしまった。それなんてさぬき高松うどん駅?

観光客が多かった。レンタカー屋も大繁盛のご様子。 さて、駅前にあるホテルラジェントプラザの1階部分に、セイコーマート系列のコンビニ・ハマナスクラブが入居している。ここで最後の補給を済ませてから、大沼までの山越えに取り掛かろう。

駅前では補給できるのここくらいか(ちなみにハマナスクラブの源流は北海道スパーらしい)。 上磯峠下線の現道は、バイパス化はされたものの起伏がやや激しい。それに対して旧道は、穏やかに標高を上げていくようなので、自転車としてはこっちらのほうが有難い。

ごっそり消えてた。

車道は工事により長期通行止めになっているが、よく見ると歩道橋があるではないか。

あれは通れそうだ。

この歩道橋からは、現在工事中の北海道新幹線の線路の様子や、在来線の往来を観察することができる。ただし乗って通過することが構造上できなかったので、ここだけはエルコスさんを押していく。

たぶん道路橋が完成するまでは、ナイスアングルを維持できそう。 参考までに、こちらの道路橋は令和7年の12月頃まで通行止めとなるらしい。

そういや書いてあったわ。 道南最大の景勝地峠下のR5交点を左折。このとき、車道を進むか、横断歩道を渡って対岸の歩道を進むか、一瞬だが判断に迷った。

R5を森方面へ。

まあ、自転車通行禁止と書かれていなさそうなので、大沼のあたりまでは普通に行けるだろう。このまま車道を往くことにした。

思いの外、路側帯が広いので走れないことはない。 区間距離約2.5キロ、アベレージ3.6なので、決してそれほどエグい峠道ではないのだけれど、片側二車線の主要幹線ゆえに、往来のスピードが恐ろしく速い。一応、峠下の交点信号によって、往来を一時的にストップしてくれたりするので、常時走りにくい、という感じではないのだけれど。

それにしても往来が多い。

大沼トンネルには歩道が用意されていた。思いのほか狭かったが、この交通量なのでないよりかはマシである。 そして、トンネルを潜った先に道道338交点。ここを右折して大沼方めn……

これどうやって渡るん?

困惑するおっさんとチタンフレーム。 やはり、北行の路肩を歩行者や自転車が通ることを想定していないようで、R5を横断する手段がどこにもない。つまり結論として、峠下の交点にて横断歩道を渡り、南行側の歩道を進むのが最適解、ということらしい。 一応、もうちょっと北に向かって進むと、車線が減少して中央分離帯もなくなるから、そこまで行ってUターンするという方法もなくはない。ただ、この交点信号のうち、道道338側が青の時は、R5は双方向とも赤現示になるようだ。

よく考えたら、二段階右折すりゃいいってことに気付く。 この区間のガイドラインが見出せたので一応ヨシとするが、初見だと十中八九テンパるに違いない。ただ、これで無事に道道338に入り込めれば、

この絶景よ。

雄大な湖沼の風景が広がっていた。ちなみにこれは小沼といい、地域名の由来となった大沼は、もっと奥の方にある。

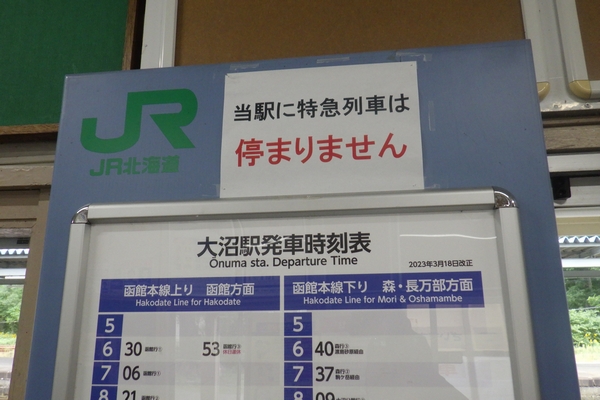

街が開けた。 交点から少し走ると、左手から線路が2本現れた。そして程なくして小さな市街地が現れた。大沼町という街だ。 その街の中心に大沼駅はある。今でこそ優等列車は一本も停まらない駅ではあるが、勾配のきつい本線と、比較的緩いふたつの視線が交わる結節点でもある。

結節点。

今やキハ単だけが友達さ。 ただ、2023年現在は先述のとおりである。しかも、誤乗がそこそこあるのだろう、特急が停まるのは隣の駅であることをアナウンスする看板があちこちに掲げられていた。

ワンチャンすら許さない。

その、歩いて行けちゃう距離にある大沼公園駅には16:04着。ここが観光地としての大沼公園の中心駅である。

大沼公園駅。

大沼駅のほうが4年早く開業していることから、この推測はたぶん正しいんじゃないかな、と思う。実際、大沼駅は街の中心にある鉄道駅、大沼公園駅は典型的な観光駅の様相を呈しているし。

合宿の誘致もしているようだ。高所だからトレーニングが捗りそう。 付け加えると、大沼駅ではかつて、小沼で作られた天然氷の輸送基地にもなっていたのだとか。冷凍、製氷設備の整備が進み、現在では天然氷の輸送は途絶えているという。

もはやエルコスさんの迫り方がグイグイ過ぎてる(いいぞもっとやれ)。 さて、実は今のところ、まだ大沼そのものを拝んではいない。今まで見てきたのは、小沼である。どうやら、このまま道道338を北上していくと、大沼の景色が一望できる場所があるらしい。

この小島は「流山」といい、大沼を象徴する風景の一部となっている。 なお、ここには道道43号の交点があり、ここからR5方面へ接続することができる。これで赤井川の市街に出ることができるのだが、

ということで、道道43ではなく、338を直進することに。

このあたりはレンタサイクルも盛んで、大沼・小沼を周回するルートもアリ。 大沼沿いの道を往くが、木々に囲まれた平坦な道が続く。走っている分には心地よいのだが、もうちょっと展望が良いと嬉しいなぁ。

林道?の交点。

どうやら、れっきとした道道43号線らしい。しかし、こんなん見落とすぞ普通? ただ、ダートなのか荒れた舗装路なのかよくわからない道を暫く進むと、視界が開けてきちんとした舗装路が現れた。

よかった林道じゃない。

ちなみに、この道も最終的にR5と合流するのだが、その手前、赤井川を渡った先に町道との交点がある。

で、この道は駒ヶ岳山麓の牧場地帯を繋ぐ道で、エルコスさんのいう通り、ほとんど交通の往来がない、走りでのある道だった。

北海道らしい道が来た。

なるほど、これなら往来の激しいR5を回避して、こちらを選択するのは充分アリだな。 なお、沿線にはちょっとしたカフェがあったり、パン屋があったり、日帰り温泉があったりと、立ち寄りスポットには事欠かないのだが、いかんせん天気は下り坂、おまけに戦装束のフォルトゥーナさんは泥だらけ。

自販機があったので、軽い補給で済ませる。

エンジョイ。 ところで、ここ数年の間に、北海道から公共のゴミ箱が消えているのが気になる。ちょっと立ち寄って自販機で飲み物買うのが、しにくくなった印象だ。

この問題は様々な方の個人ブログでも話題になっているようだが、発展的な解決を期待したい。

「嬉しそうにしやがって」「いけませんか?」……まあ、喜んでくれるなら。 色々あったが、結局は「楽しかった」のですよ。16:55、函館本線の踏切を通過。

こんなんだけど特急も通る幹線。

道は下り勾配になり、その終端がR5交点。ここを右折すると、森の道の駅までおよそ5キロといったところ。

長万部方面へ。 森への下り勾配を駆けながら、エルコスさんに試算してもらった。どうやら、およそ60キロほどの距離をポンチョに包まって走っていたらしい。

まあ何だかんだ言ったところで、どんな状況でも、何か乗り物を操っている瞬間が一番楽しい。それを再確認した。

この先に道の駅がある。

こうして17:08、道の駅YOU・遊・もりに到着。本日の走行164.5キロとなった。

大沼一周するの忘れた。まあ、また来ればいいか。 |