|

|

本日のルート (powered by Ride With GPS) イントロです。7:58、川湯温泉出発。

一般駐車場は無料でデポ可能。綺麗なトイレと水シャワーもある(河原の野湯利用者のため)。 まずはここから5キロくらい先にある熊野大社を目指そう。熊野信仰の総本山がある。

トンネルを抜けてR311に出よう。 結構な山の中からスタートしているものの、今のところインナーに叩きこむような激坂とは無縁で、足慣らしも兼ねてゆっくり脚を回していく。

川沿いの道は心地いいもんだ。 右手に雄大な熊野川を望みつつ遡上をしていくと、突然街が開けた。ここが熊野大社である。到着は8:08。

まだ街は静まり返っている。 折角なので、旅の無事を祈願していこう。

ここが本宮。

熊野大社を擁する紀伊半島は、その急峻な地形ゆえに修行場として古来より名が知られていた。それが現代になって人の手が入るようになり、山間の集落を接続するための道が整備されるようになった。 現在でも路線の改良は続けられており、あちこちで高規格の道が開通している。

明らかに右の道は新しい。

そんな場所なので、自転車で走るには地形的にエグいのは避けられず、なんなら行程の大半が山岳路で、こりゃロングライドというか じゃねーか。……という印象しかなかった。ただ、ほとんど訪れたことのない地域なので、いつかは訪れてみたい、と思っていたところ、突然4連休が生まれた。

そういえば、このあたりには熊野古道という参詣道が通っている。 秋の熊野路8:25、道の駅奥熊野古道ほんぐう着。

ミニスーパーもあるが、開店前だった。 まだ開店前だったので、飲み物だけ仕込んでおく。

今回のルート上に、コンビニのような気の利いた店はほとんどない。下手すれば自販機すらない地域を多く通るので、あらかじめ仕込んでおくのは必須となる。

旧道で国道指定が外れてはいるが、確かに国道だった痕跡が。 R168の旧道を北上しながら、そんな会話が続く。途中何度か、バイパスとなった高規格道路と何度か交差するが、こちらはトンネルと高架で山を一挙に貫いていく。

旧道は熊野川沿いの隘路を往くのだが、その途中ですごい光景が。

なんか高速道路がある。

R168の現道で、自転車でも通れるらしい。どうやらこの先で合流するようなので、折角だからあとで通ってみよう。

「だいぶ面白いことになりそうだぞ?」「そんな気がしてきましたね!」 交点の手前で奈良県との県境を通過する。ここからが日本屈指の秘境と名高い十津川村である。

そして、あの高架は自転車通行可だった。 バイパス区間は、確かに味はないけれど快適に走れた。並走するように旧道が続いていて、どうやらそちらも通れそうな感じだ。

そんなバイパス道路だが、十津川の中心部までは開通しておらず、途中で途切れてそこからはふたたび隘路区間になる。

ここからはまた隘路が始まる。 おまけに、雨量規制の数値が思いの外少なく、ここからの道程が険しいものであることがわかる。

このあたりの熊野川は、谷が深くなっている。そうなると職業柄ダムの存在を想起してしまうが、案の定すぐに現れる。

この辺りはJ-POWERが開拓していて、発電用ダムがかなり多い。

問題は、ここから約2キロの激坂を下らなければいけない、ということ。当たり前だが、帰りはこれを登らなければいけない。

なるほど、エルコスさんのいう通りだ。 エルコスさんが言うとおり、秋の熊野路の素晴らしい景観を堪能できた。そして、約2キロの激坂も。

このあとゲロ吐きます(そうでもない)。 R168に復帰し、ここから道は登り勾配になる。途中のトンネルまでは隘路の登りが続き、その後はバスターミナルまで下り勾配になっているという。

交通量が少ないと、もっとゴキゲンなんだけどなぁ…… 後ろからせっつかれたくないなぁ、と思いながら、割と重たいギアで踏むいつもの悪いクセが発動はするのだけど、ところがどっこい思いの外よく走る。

雰囲気あるトンネルの道を進んでいくと…… 風向きなんかも味方してくれてるのだろう。そう思いながら雰囲気のあるトンネルを越えていくと、道は下調べの通り下り勾配になった。 そして、十津川村の入口モニュメントに着いたのが9:37。

ずっと十津川村にはいたのだが、改めて十津川の中心部に潜り込むんだな、という。

まだチャーハンが現役で、アシも運搬車の二代前のジ郎時代の話だ。お互いに3ケタ酷道をハントする目的で来訪したのだが、確か山肌にへばりつくようにして道と集落が続いていたような気がする。

これでも一応R168。 そしてそれは、2022年現在もそのまんま変わらずに残されていた。

こちらが旧富山村(現:豊根村)の様子。2021年7月に撮影。 離合すら困難な隘路であるところなども含めて。おかげで、せっかくの絶景なのに、交通量もそこそこ多くて迂闊にエルコスさん停められない。 ただ、バスターミナルまで来てしまえば大丈夫。到着は9:50。

日本が誇る秘境のターミナルで。 ここが十津川村の交通の要衝であり、ついでにいうと今回のルートに於いては補給ポイントとして重要な意味を持つ。ここから先、しばらく商店どころか自販機もなく、かつ連絡方法なし区間に突入することになる。

このあたり見ても、旧富山村に似てると思う。秘境のテンプレートか? 余談だが、このバス停には面白いバスが停まる。奈良交通の大和八木−新宮を結ぶ八木新宮特急バスというやつで、一般路線バスとしては走行距離、所要時間と停留所の数が日本一のバスなのだとか。

大和八木とか新宮とか書いてるけど、これらはだいぶ遠く彼方にある。 さて、バスターミナルを出発し、生活の営みを色濃く感じられる道を進んでいると、ふたたび道は綺麗になり、トンネル区間に入る。このあたりもバイパス化がされているようだ。

隘路から突然綺麗なトンネルに。

トンネルを2つ抜けた先、滝交点を左折し、R425へ。地理でいうと下北山村に向かうことになる。

お前ら、準備はいいか?

ジ・エグい(母音なので)。ところで、R425を右折してすぐのところに、十津川第一発電所がある。ダムカードをもらっておこう。

職業柄、電力設備は見ててワクワクするんだよ。

さすがにそっちまでは回れないので、それは明日クルマで来訪することにしよう。

それじゃ登っていくぜ(ここに自販機あったな)。 さて、芦廼瀬川沿いに標高を上げていく細道は、実に心地よい道である。

このあたりまで来ると、紅葉も綺麗になって、事あるごとにエルコスさんを停めて写真撮影に。

だいぶ色づきも良くなってきた。 すれ違うのは、時折麓に降りてくる材木を運搬する大型車くらい。

下北山まであと23キロ。まあだいたい10ちょっとキロくらい登ればいいのかな? 余程ナメてたのを気に入らなかったのだろう。小川集落との交点を過ぎて橋を渡った直後から、R425におみまいされた。

なんか佐多岬の時を思い出すようなやつきた。

エルコスさんによれば、一部区間ではあるがアベレージ8.7、最大15.6の激坂がおよそ2キロ続くのだとか。

常時2ケタ勾配。 そりゃ登れなくはないが、なかなかにシンドイ…… というか そんなエグい登りも、玉置山への登山道と分岐する林道交点で一旦収まる。

ここまで来れば序盤のエグい区間は終了。

ここからちょっと進んだ先に、空中の村という学習施設があるという。

さすが紀伊半島最凶酷道425。そこがシビレr……

きっと昔のワタクシめだったら心が折れてたと思う。 さて、交点を過ぎてしまえば、勾配はだいぶ落ち着くので、あとはインナーでクルクル回していけばさほど困難なことはない。ただし、手入れをしている区間とそうでない区間の落差は激しく、時折獣道っぽくなったりするのはご愛敬。

落葉で道の半分が消えだす。

割と水平な感じがするのだが…… 実は、ある程度登ったところで、道は一旦下り勾配に変わる。交点以降で走りやすくなったというのは、こういった要素もある訳で。 ただ、最凶の二つ名は伊達でなかった。落葉と落石で思いの外走れる部分が少なすぎる。

どちらにしても穏やかじゃないことに気づいたのは、もう少し後の話。そこからは警笛よろしく、事あるごとに大声を上げることになった。

割とフランクに建てられているが、このあたりは普通に野生動物が出る。

そして、気が付けば風も強くなっていた。カサカサいってるのが風なのかクマなのか、いよいよ判別しづらくなった。

見通しの良い所で小休止しつつ(補給用のパンはここで食った)。

そのエルコスさんがいう3キロないくらいの距離が、最後の登り区間になる。

この林道みたいな道がR425(実際に昔は林道だったようだ)。 勾配の感触は、序盤のあのエグい区間に近く、やはりアベレージ8.4もあるらしい。ただ、もはや最終盤で終わりも見えてきたことはメンタル的に有り難い。

登ってる途中、R425のオニギリ看板と共に、425という謎の表記も。

R425の425(何が何やら)。

そこからもうちょっと登ると、目の前にぽっかりと口を開いた洞門が見えた。12:47、白谷トンネル着。

白谷トンネル。

ここから8キロほど下るらしい(あと、この登り区間は26キロもあったようだ)。 予想だにしない停滞さて、頂上の白谷トンネルを越えれば下北山村となるのだが、そのトンネルというのが、

このざまだよ。

幸い、反対側の坑口が見えているので、とりあえず抜けられるってことだけはわかる。わかるのだが、

で、入ってみると、案の定、不気味。補強された壁面かと思ったら素掘りのコンクリート吹き付けだったり、狭い道幅かと思ったら少し広くなってまた狭くなったり。幸いなのは、ずっと下り勾配だということ。 12:58、難なくトンネルを抜けることができた。そして、絶景が待っていた。

素晴らしいご褒美だ。

さて、ここから池原ダムのほとりまで、延々と下り勾配が続く。十津川側がエグいのと同じように、下北山側もまあまあエグい斜度で下っていく。

こんな険しい地形を下ってきているのだ。

……と、下っていくと、突然、

なんか通行止めみたいなんだが。

で、聞いてきたところ、法面の補強工事のために伐採作業を行っているらしく、13:00から自転車はおろか歩行者の通行もストップしているとのこと。ただ、時間通行止めで、通行再開するのは15:00。そして現在時刻、

結局、通信もオフラインなこんな山中で、1時間40分の待機が発生したのである。ちなみにこの時間規制であるが、確かに途中に看板は存在していたらしい。

せめて見える向きで配置しておいて欲しかった(あと、このときは平日)。

さて、何もすることのない1時間40分は、大方の予想通り、暇だった。

やることなさ過ぎて風景と同化した。 できることといえば、紅葉を楽しむかオフラインでも動作するテキサス・ホールデムで遊ぶかだ。

あと、エルコスさんが気付いたが、どうやら地図機能は生きているらしい。オンラインのときにダウンロードしてあったらしく、一応、周辺の状況は確認できそうだ。 現時点で1時間40分遅れが確定しているので、このまま池原ダムを経由するとフィニッシュ前に日没を迎えるのは確実だろう。いや、下手すると北山村で日没か。

日没後の走行はできれば避けたかったのだが…… 予定では池原ダムのあたりで昼食でも、と思っていたが、これで完全に予定が狂った。できればショートカットしたいが……

そうこうしていると、ワンボックスが2台やってきて、同じように待機を始める。そのあとオートバイが1台と、乗用車が1台。同じように待機。

お陰で良いネタが手に入った、と思うことにしよう。 そして15:00、道路が開通した。 列を成していた自動車とオートバイを先行させ、渓谷沿いの下り坂を一気に駆け降りる。

渓谷沿いの道を下っていく。 下り勾配、追い風、それに加えて何か見えない力が働いたかのようにエルコスさんは加速を続け、15:06には県道229交点を通過。ここを直進気味に右折する。

本来ならここを左折。池原ダムの脇に出る予定だった。 下北山村の役場がある地域なので、結構民家が多い。久しぶりに人の営みの匂いがする。

道はさらに下っていく。 そして15:15、不動トンネルに続く道の交点まで来た。

旅先で仕事の電話をこなすワタクシめ。勤務先が変わっても、相変わらず忙しい。

どうやらこの道は、近年になって開通したようだ。 さて、短い区間だが登り勾配になり、やがて坑口が比較的綺麗な不動トンネルに至る。

北山村とを最短で結ぶトンネル。

ふたたび和歌山に戻ってきた。 一瞬の三重、唯一の和歌山、ついでの奈良。北山村に入ったとたんに、道はまあまあな急勾配で下っていく。

貯金を強制的に吐き出されて。

なかなか含蓄のあることを言うじゃないか。 で、下ったところでR169と合流。右折すると北山村の中心だが、左折して2キロ弱くらいで、七色ダムというのがある。

で、15:40七色ダム着。北山側からだと、ダム手前に照明の乏しいトンネルがあり、案の定エルコスさんが嬌声を上げる。

堤頂上を往く。 ところで、道はダムの堤頂を渡り、対岸へと繋がるのだが、

ダムの反対側が三重県だったのさ。 後にマップを凝視して分かったことだが、実はここまでで一度も、三重県を走っていない。

当初の予定であれば、もうちょっと三重県区間を走る予定だったのだ。

こんな感じ。エルコスさんの三重県は数メートルの思い出となった。

さて、ここから北山村の中心までは、おおよそ10キロほど。七色ダムのダムカードは、村の中心にある北山村観光センターでゲットできるそうだ。

日本唯一の飛び地、とある。 ダムカードといえば、ここでは小森ダムのダムカードもゲットできるという。

それにしても、だいぶ陽が暮れてきた。

そろそろアイウェアではきついか?

北山村の中心までやってきた。 16:17、道の駅おくとろ着。 ここが北山村の中心である。役場はもっと手前にあったが、街が栄えているのはこっち側のような気がする。そしてこの道の駅には、ダムカードを発行する観光センターと共に、

セイコーマート理論だが、ここが憩いの場となるようだ。 村唯一のコンビニがあったりする。

昼飯を食べ損ねたことで、一時はどうなるかと思ったが、ここでようやく固形物にありつける。

ここでも念のために補給食を仕込んでおき、残りの行程をシバきにかかる。

日帰り温泉で食事もできたようだが、17時からだったのでパスした。 ところで、この北山村というのは、日本で唯一の、都道府県レベルの飛び地として名が知られている。

ワタクシめは、まだ若大将が健在だった頃に一度訪れているので知っているのだが、かつてこの北山川は、材木の運搬が盛んに行われていたという歴史がある。 川沿いに下っていくと、終着は和歌山県の新宮市に至る。そのため、この村は和歌山県との繋がりが極めて強かったという。

新宮川水系のダム建設によって、あるいは時代の変化とともに改良が進んだ結果、現代では熊野市との繋がりが強くなってきたことで、一時は和歌山県からの離脱という議論もなされたという。結局、その議論は流れたものの、水運時代の神通力はさほど強くはなくなっているという話だ。

陸路もどんどん改良されていき、今や秘境は秘境でなくなりつつある。

こういった経緯があり、紀伊半島の秘境は日本唯一の飛び地として名を残している。つい近年まで、近隣の街に出るのも一苦労だったというが、道路網の改良によって、沿岸部の街まで出る時間が短縮され、主に医療の面で恩恵を受けることができた。

部外者がどれだけ秘境を残すべき! と言ったところで、やはり住んでいる人からすれば、利便性が一番なのだ、と。 実際のところ、奥瀞道路が開通したことで、新宮市の医療センターまでの到達時間が20分近く短縮できるようになったという。このことは知っておかなくてはならない。

明かりが点き始めた。そろそろ日没か。

17:32、宮井橋でR168交点に差し掛かる。ここを右折して、川湯温泉までは10キロないくらい。

ここまで来れば終わりが近いが、視界はほとんどライト次第。 もはやライトが照らす路面しか見えない中、ようやく川湯温泉への分岐に到達。

ここを渡れば川湯温泉はすぐだ。

そして、18:05川湯温泉着。本日の走行距離は118キロ、累積上昇量は1830メートルとなった。

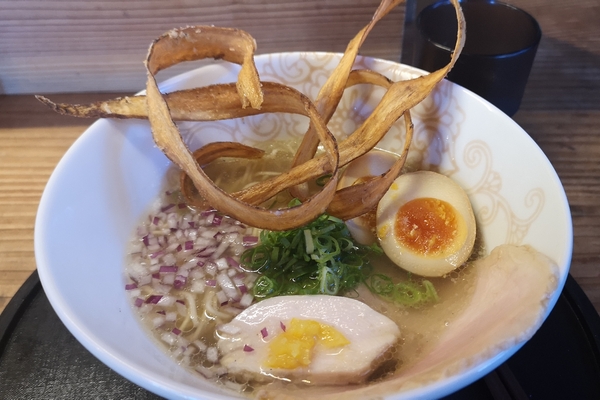

電柱すら看板にする。このあたりはバックパッカーも多いらしい。 おまけエルコスさんのいうラーメン屋は、翌日来訪した。

ただただ、うまかった。塩とりそば900円。

とりそば下地橋。和歌山県田辺市本宮町請川422-1、070-8484-2545。 あと、北山村はじゃばらの収穫祭が行われていて、

ジビエをごちそうになった。

名産のじゃばらも2つ買った。あとで焼酎の割り材にしよう。 |