|

|

本日のルート (powered by Ride With GPS) イントロです。某月某日、早朝6時。我々は、トイレまで駅名を主張することでお馴染み尾久駅にいた。

まあ、つまり、こういうことですね。

5月の連休が近くなると、あちこちの山々の雪も融けてくる。多くのサイクリストを魅了し続ける、白馬の嶺方峠もまた、春の息吹に包まれる。 嶺方を訪れるのは2016年以来。久しぶりに北アルプスの山々を詣でてみたくなった。

まずは大宮まで行こう。 ずっと気になってた道がある。大宮で北陸新幹線を捕まえて、かがやきに乗れば次の停車駅が長野。

これが東京発で一番早い便になる。8時前には走り始められるぞ。 尾久の時点でご同業だらけ、という状態だったが、新幹線の中も佐渡の前日か? レベルでご同業多数。 そして、駅前で輪行を解除していると、こちらもご同業多数。目の前には、最近では珍しいランドナー女子が。

通なおねえさん。

善光寺口は広いので、あちこちでご同業が自転車を組んでいた。 7:58、長野駅発。 嶺方峠までは、善光寺脇を通ってR406を選択するのが通説であるが、今回は交差点を左折し、R19方面へ。

通常は、右折して善光寺方面へ往くのだが…… さて、R19は長野オリンピックの時期に合わせて白馬方面との往来が改善された。この道も主流を外れ、旧道といった趣になっている。

しばらくは市街地然とした道。 しばらくは安茂里の市街地をまっすぐ貫いていたが、やがて左手に犀川が見えるようになると、風景は一気に山岳風に変わる。

15分ほど走っただけで、こうなる。 こんな感じで谷底を往くわけだが、すぐにR19バイパスの交点に出る。

余談だが、この道はしょっちゅう通る。それこそ白馬へのメインルートなので。

長野オリンピック開催に合わせ整備され、「オリンピック道路」という名がついた。 なので、途中で県道31号に入るのもいつも通りである。だがその前に、この先コンビニがないので、一旦補給を入れておこう。

飯森周辺。今回のルートの場合、ここで補給しないと本気で詰む。 さて、県道31を白馬方面へ。かつてR19だった道をさらに西へ。

白馬長野道路が有料なので、いつもこっちを通って迂回してた。 そして、県道31区間に入り、中条隧道まで進む。……のだが、

今日はちょっと伸びが悪い感じ。とはいえ、ここで無理をして脚を終わらせると、後半がとてつもなくしんどくなる。焦らずに行こう。

こちらもそこそこ走り応えがあるので、最短で白馬方面へ行きたい時には。 そして中条隧道へ。このトンネルには旧道があるので、そちらを迂回する。

わかりにくいが、トンネル手前に交差点があったのだ。 この中条隧道の西側坑口のところに、北のほうに続く細い上り坂がある。白馬通いの度に、この道がどこに続いているのかとても気になっていた。 地図上だと、小さな集落を繋ぎつつ、最終的には小川村の大洞高原に至る道のようだが、ここからだいぶ標高を上げていくことは判明している。 嶺方峠を目指すにしてはだいぶ遠回りなうえ、間違いなくR406をまっすぐ往ったほうが勾配的にも楽だったハズ。

お互いに、自覚のないドMだと思う。 もうヘロヘロになるのは覚悟のうえでいこう。8:58、県道452号線を登り始める。

ただ、なんとなく「当たり」な予感がする。そんな道。 エルコスさんに調べてみてもらったところ、この道は日下野、御山里などの集落を結ぶ里山の小径で、途中に棚田百選に選ばれた大西、栃倉の棚田があるという。 序盤はそれほど勾配もきつくなく、インナーに入れておけばスイスイ登れる。

そう、まだ最初のうちはよかったんだ。 エルコスさんの読みは的中した。日下野集落が見えてくるぞ、というちょっと手前から、勾配がガツンと増した。

こういうところの斜度って平気で10パー越えてくる。 ただ、雰囲気は悪くない。景色こそ山々に囲まれて開けた感じはないが、ぽつぽつと建つ年季の入った建物が良い塩梅で映えそうだ。

当然ながら、撮影タイムなんかを適宜挟んでいく。我々はガチ勢じゃないし、登り坂が性癖でもない。

こういう雰囲気を楽しむ、ゆるふわ勢なのだよ。 そんなことをやっていると、見えなかったものも見えてくるもので、

安曇野の山々がドーン! していた。

振り返らないと展望が楽しめないという問題点はあるが。 さて、きっつい登りは上下条の公民館まで続いた。古民家などによく見られる、木舞壁という土壁の家屋があった。

たったそれだけのことだがエルコスさんから神様扱い。これもしきたりさ。

ちょっとルートの確認でもしておこうか。 雲行きが気になる。上下条の公民館を9:30に出発。そこからすぐに県道401方面に至る市道と分岐。市道は下り勾配だが、我々が目指す道はさらに高度を上げていく。

立ち寄れなかったが、興味深いお店がぽつぽつあるようだ。 乗出合と書いて「のじあぜ」と読む地域までは、おおよそ2キロで140アップとなる。アベレージは7%台を維持したまま。時々思い出したように10パーを越えてくる。

途中、県道401交点を経て、15分後に乗出合のバス停に到着。

こんな場所だからこそ、コミュニティバスが欠かせない。

ところで、バス停脇に気になる看板が。

確かにこの地形なら普通にありそうだな。

脇道に逸れ、看板に従ってだいたい1キロ弱。そこには棚田百選に選ばれた大西の棚田が――――

最初、どれが棚田か判断できなかった。 まだ田植えの季節には若干早いからか、あんまり棚田感がないのが残念だ。ただ、エルコスさんは別の理由を指摘する。

昨今の情勢でエネルギー問題はシビアになってきてはいるが、とはいえ日本の原風景を有機物で穢されたくはない。いつまでもこの景色が残ってくれることを願いたい。

先を急ごう。 さて、エルコスさんの言っていた通り、ここからしばらく、えぐい勾配が出てくることはなくなった。ただし、何が出てくるかわからないので、インナーのまま走ることにした。 このあたりは他にも、県道を外れた先にいくつかの集落があるという。そもそも、県道以外の市道が思いのほか入り組んでいて、全部を網羅しようとすると結構しんどそうだ。 そうこうしていると、姥久保の公民館まで来た。

ネットの地図には載っていない、地元の小字。 そこからさらに走り、伊折太田のあたりまで来ると、トイレのある建物を見つけた。

無料休憩所のようなものをイメージするとよい。 登山者向けにロッカーがあったり、水洗のトイレがあったりと、休憩するにはうってつけの場所だった。せっかくなので休んでいこう。

信州百名山に数えられる虫倉山に登る人向けに、入山届などの設備が整っている休憩所で、買っておいたジャムパンを頬張りながら、ここから先のルートを確認する。

中はこんなかんじになってる(右奥にはトイレもある)。 もう少し走ると小川村に入り、さらに進んで日本記という場所でこの道は終わりを告げる。そのあと、大洞高原まで少しだけ登れば、あとは鬼無里まで下り勾配だ。

余談だが、信州・姨捨の例に似た山姥伝説が、この地域にもあるようだ。男児の髪形を、丸坊主なんだけど後ろだけちょっと長く伸ばすという奇抜な髪形にしている理由が記されていた。

虫倉山の山姥伝説、とある。

さて、程なくして小川村に入り、

ここも展望が秀逸。 視界の開けた場所を走り、

北アルプスの山々が見えてきた。 と思えば、木々に囲まれた場所を往き、

れっきとした長野県道401号。 史跡があったかと思えば、

信州三十三観音霊場に縁ある供養塔のようだ。 こうして、11:00、県道36交点に着いた。

これでも計算するとアベレージ3.2。そりゃあ勾配詐欺とも言われる訳だよヒルクライムってのは。

ここでようやく鬼無里という文字が。 さて、大洞高原までの短い区間、ふたたびアベレージ7.5を叩き出すエグい登り区間があらわれる。距離が短いことだけが救いだが。

あんまり芳しくない色の雲。 高原地帯を抜け、下り勾配に転じようという頃、空の色はやや濃い目の鉛色に。快晴の予報が出ていたわけではないが、このままの空模様だと、嶺方峠の展望に大きく影響が出るかもしれない。 まあ、こればかりは運だ。ダメだったら笑い話にでもしよう。そう考え直し、鬼無里までの下り区間へ。

下り10%。

その下り区間、ひたすら10パーの連続である。おまけに舗装は割れて、ヘアピンも多々ある。言わばすげぇ走りにくい。 あと、なんか見覚えあるな―、とか感じていたが、過去に南アルプス山麓グランフォンドで走ったことのある道だった。逆方向であるが。

ぶっちゃけ、登りはしんどいだけで、さほど嫌いじゃない。向かい風よりかは。

鬼無里の街が見えてきた。 そんな世間話をしていると、R406交点まで降りてきた。蕎麦屋を求めて右往左往してしまったが、農産物直売所のほうに数軒、あるようだ。

という訳で、直売所併設のそば処鬼無里へ。

長野県長野市鬼無里1690、℡:026-256-2428、鬼無里農産物直売所併設。 ちょうど、ご同業の一群と入れ替わるようにエルコスさんをスタンドへ。その際、「峠まであと1時間半~」と口にしていたので、こちらも嶺方登頂組っぽい。

ただ、この時点で三連休の天気はあまり芳しくないと予報されている。今日は朝からご同業を多く目にするが、もしかしたらそれが一因なのかもしれない。 とはいえ、そんな考察していても先に進めない。鬼無里の十割蕎麦を戴こう。

大盛り天もりそば、1550円也。

ここを過ぎると、補給できるポイントが限定されるので、しっかり食べておこう。

このあと正午を迎え、店は混み始めた。 食事を終えて、直売所を出たのが12:02。さきほどのご同業の言葉を借りるなら、峠までは1時間30分かかることになる。

奥裾花方面に分岐する県道435交点までは、アウターを基本として23とか25あたりをセットすれば快適に走れる。ちょっときついところは28Tでダンシング。これくらいの斜度の道が続く。

少しずつ標高を上げる。奥裾花ダムが放流してて川は濁っていた。 所々スノーシェッドを潜りつつ、県道435交点を過ぎてすぐのところに、日帰り温泉の鬼無里の湯がある。

食べた蕎麦がまだエネルギーに変わっていないようで、若干気怠い。 序盤で無理したせいか、やや脚が重たく感じる。ストレッチしつつ国道のほうに視線を向けると、自転車やらオートバイやら自動車やらがひっきりなしに行き交っている。 万人に進められるツーリングルートとして名高いこの道だが、それにしたって多いな。

白馬まで18キロ。長野県一周サイクリングルートの看板が建てられていた。 程よく休憩したところで、ふたたび嶺方へと歩を進める。この鬼無里の湯の先辺りで、道は本格的な峠道となり、勾配も増す。

褒められたが、どうせまたすぐに忘れるだろう。

小川村境界。このあたりは長野市と小川村を行ったり来たりする。 この区間、距離8キロで360ほどしかアップしない。先ほどの里山ルートと比べたら可愛いもんだ。

そして白馬村へ。ちなみにここはまだ嶺方峠ではない。 13:20、白馬村境界に到着。嶺方峠は目と鼻の先だ。 ところでさっきから嶺方峠と呼称している場所だが、実際にはそんな峠は存在せず、白沢洞門のことをそう呼んでいるに過ぎない。しかし、古くからの自転車乗りは、敬意と憧れを以て、ここを嶺方峠と呼んでいる。そして、

そこからさらに撮影タイムに時間を割いたりなんやかんややっているうちに、白沢洞門に到着したのが13:37。

ここが嶺方峠の入口である。

さて、先ほどから晴れたり曇ったりの安定しない天気の中、白沢洞門を抜けると――――

トンネルを抜けると、そこには―――― まあまあ、といったところ。

ちょっと雲かかっちゃったかぁー…… 北アルプスのてっぺんは、若干雲がかかっていたが、まあまあ雄大な景色が広がっていた。

カメラワークはもうちょっと勉強しないとなぁ。 この絶景は自転車界隈だけでなく、白馬村の公式でも随一の観光スポットとして紹介している場所。撮影タイムと勤しんでみたものの、三脚立てれば狙ったように車やバイクが往来し、カメラ回すスキがねぇ。 予定では、望遠ズーム使ってトンネル出たらアルプスがドーン! みたいな構図を撮ろうと思ったのだけれど、気が付けばギャラリーが入れ替わり立ち代わり。これがあの有名な

大繁盛。 さて、6年前と比べて、到着時間がだいぶ遅い。あの当時はこの時間で北小谷のあたりにいたはずだ。

とはいえ、考えたところでプランはせいぜい3通り。どれにするかは白馬まで降りてから決めよう。14:00、嶺方峠を出発。 嶺方峠の西側、すなわち白馬側の勾配は東側のそれと比べてきつめである。何もしなくてもぐんぐん加速していくが、幸いなことに路面の舗装状況は良好で、雪国特有の舗装の割れみたいなトラップはほぼ皆無である。

白馬側は快適に飛ばせる。

舗装が割れてびょんびょん跳ねる大洞高原からの下りは、少しは見習ったほうがいいと思う。 そんな下り坂も、麓の大出公園で落ち着く。このあたりはもう既に白馬村の中心部で、大糸線の線路を渡ればR148である。

白馬周辺もポタリングにはちょうどよい環境だ。

まあちょっと停まって考えようか。 松川のほとりで花を咲かす桜の木の下で、いよいよ旅路の方角を決めなければならなくなった。とりあえず、選択肢は3つ。 ひとつめは、南下して縁川に寄り、あわよくば小熊山に登ったあと、信濃大町もしくは松本で終えるパターン。勝手知ったる道ではあるが、帰りの列車は新宿発着であることと、信濃大町からのルートがかなり退屈であること。 ふたつめは、開き直って白馬で輪行するパターン。南小谷発着のあずさを捕縛できるが、今のところまだ70キロそこらしか走ってないこと。 ひとつめのプランだと、白馬から南下して木崎湖を経て信濃大町まで。さらに頑張って松本まで出れば、帰りは特急一本である。走破距離も稼ぐことができるだろう。

そしてみっつめは、初志貫徹して糸魚川に出てから直江津を目指すパターン。ある意味本命だし、個人的には一番好きなルートだ。問題は……

このルート、薄暗いトンネルと足場の悪い道と連続するスノーシェッド。エルコスさんがもっとも嫌がる組み合わせしかないのだ。おまけに、6年前と同じく久比岐自転車道を経由して直江津まで行こうとしても、現状だと糸魚川着が夕刻になりそうで、旧トンネル群を通過するときには真っ暗になってそうだということ。

まあ、結局のところ、前者2つは決定打に乏しいこともあり、嫌がるエルコスさんを拝み倒して、今回も直江津行きと相成った次第。ただし、状況によっては糸魚川で切り上げる可能性も残して。

これからあの谷底に潜り込むぜ。 小谷村へと谷を下る道すがら、それでもエルコスさんは最後の悪あがきを試みてきた。

ここから旧道に入れば、白馬コルチナ入口交点までの登りをパスできる。 よっぽどイヤなんだろうなぁあの道。個人的にはすげぇ大好きなんだけど。 千国のバイパス部分を避けるように旧道に入り、アップダウン連続区間を回避していると、大糸線の線路と並走する。すると向こうから、

堂々たる編成。

これでエルコスさんの悪あがきは潰えた。ついでに言うと、トンネル連続区間が始まる下里瀬にあるローソンまで来てしまうと、いよいよ糸魚川まで下るしかなくなる。一応、大糸線で輪行は可能だが、南小谷以北の運行本数は一日7本しかなく、1本逃すと確実に2時間以上待たされる。

最後の補給基地。

こうやって宥めるのもいつものこと。ローソンで補給できるだけしておき、ここから先の行程に備えておこう。 姫川の峡谷に散る

ここからがワクワクトンネル地帯。 下里瀬から先は、R148旧道と現道を交互に乗り換えながら進むことになる。まずは下里瀬トンネルと中土トンネルを旧道でバイパスしつつ、中土駅方面へ。 このふたつのトンネルは、姫川と交差する橋梁部分がシェッドになっていて、連続するひとつのトンネルのように見える。旧道はその真下を通るのだけれど、

豪雪地帯ならではの風景でもあるが。

中土駅には15:27着。このあたりから、姫川の水源をふんだんに使った水力発電の施設が姿を見せ始める。

左手の白い建屋は、中部電力姫川第二発電所のもの。

駅前も含めて、静けさと風情がてんこ盛り。 このあと、旧道を進んだ先で、平倉トンネル坑口のある交点に着く。小谷温泉口という名前どおり、直進して激坂を登れば、小谷温泉に至る。そして残念ながら、

平倉トンネル。ここを迂回する道は、なくはないがいずれも高難度。 この区間はトンネルを通らなければならない。前後ライトをオンにして、トンネルに潜り込む。 登り勾配ではあるものの、アウターで対応できる程度の緩い登り。時速20キロ付近でシャカシャカ登っていく。このトンネルも、途中のスノーシェッドによって次の外沢トンネルと連結をし、一本のトンネルのような佇まいである。 走っていて気が付いたのだが、このトンネル、やけに明るいな。こんなに明るかったっけ?

印象がガラリと変わってるように思う。

このトンネルはサイクリストにとって因縁深いものでもある。少しでも安全寄りに改善していくことは良いことだと思う。

2016年頃はこんな感じ。エルコスさんがブチギレる程の不気味さだった。 何事もなく外沢トンネルを抜けて、道の駅小谷を通過。ここで道は旧道と現道に分かれる。どちらもトンネルたっぷりではあるが、旧道のほうは交通量が激減、というかほぼない。

長いこと使役されてりゃ、そりゃあ考えてることだってお見通しってわけか。確かに、この先の発電所取水堰のあたりから、照明なしの真っ暗闇なトンネルが連続する。

おまけに旧道はこの先で道が崩壊している(現道で迂回できる)。 それならばまだ現道のほうがマシ。……というエルコスさんの主張で、現道を北上。国界橋の緑色したトラスが見えてくると、ようやく新潟県である。

新潟県に入る。 なお、この橋の北詰付近から、葛葉峠を経て平岩駅に至る旧道が存在する。これを使えば、多少の登りはあるものの、長くて薄暗いことで名を轟かす大所トンネルを回避できる、のだが……

がっちりガード。せっかく復旧したのに……

よって、大所トンネル通過決定となる。そしてエルコスさんが悲鳴を上げた。

鬼門・大所トンネル。 総延長2315m、北に向かって下る片勾配のこのトンネルは、まだ照明設備の更新が済んでおらず、部分部分が漆黒の闇に包まれる。こういったとき、何が一番困るかというと、路面の状況がハッキリしないことである。 時に、舗装の割れ目に引っかかって、盛大に前転するみたいな大事故も起きることがある。なので、手持ちの照明はすべて直近の地面を照らすこととなるが、それでも光量が足りない。 付け加えると、ここは日本海と信州を結ぶ幹線道路。交通量はそれなりに多く、気が付くと後方にストックが溜まり、追い抜かせるのも一苦労である。 なので、この区間において、このトンネルが、個人的には一番苦手である。

だってこうなんだもん。

信じてよぉ…… 山之坊トンネルを出ると、平岩の交点に出る。この先、小滝までの区間に連続スノーシェッド区間が控えているが、

ちょっと天気が芳しくない。できるだけ早めに抜けてしまおう。

そういえば陽の光を見なくなったな。 地獄の入口、とでも形容できそうな茶臼トンネル坑口。ここから約6キロほど、トンネルとスノーシェッドが連続する。言わばこの区間のハイライトである。

最後の関門。 ドロップインしてみたが、エルコスさんが言う通り…… いや、それ以上に水が多い。雪解け水がだいぶ入り込んでいるようだ。

思った以上にびっちょびちょ。 水たまりと荒れた路面と後続車の対応、この三つ巴に四苦八苦していたら、不意にガンッ! という衝撃が。舗装の継ぎ目が思いのほか大きかったか。

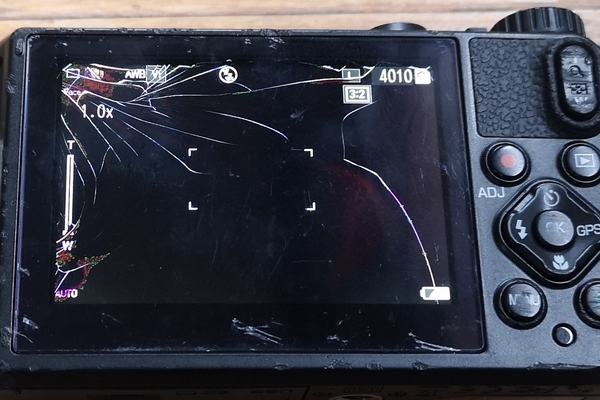

ボロッボロになった。

ただの落下ならまだ軽傷の可能性があったが、運悪く後続車が近くにいた。目視できなかったがあの音からして確実に轢かれたようだ。 結果、買って1年も経たないデジカメはあちこち擦り傷がつき、液晶が召された。

デジカメ破損ですっかり心が折られた。小滝でトンネル群から脱出し、16:39根地駅に着いたところで、緊急作戦会議。

傷心の根知駅。

おまけに天気もあまりよくなく、直江津までに雨に当たらないという保証もなかった。そもそも、路面のところどころに雨が降った痕跡が認められ、つい直近までこの周辺は降雨があったことを物語っている。

なんか濡れてるんだわ。さっきから。 付け加えると、直江津へは久比岐自転車道を通ることになるのだが、旧トンネル群は照明完備であるものの、雰囲気を考えるとあまり夜に走りたくはない。

根地まで降りてしまえば、糸魚川の市街地はすぐそこである。北陸道の高架を潜り、新幹線の高架が見えてくれば、海もすぐそこ。

新幹線が通るようになり、糸魚川の街はちょっと変わった。 夕陽が丘公園から日本海を眺めながら、

まあ天気も100点、という感じじゃなかったし、直江津まで行けなかったし。何より、 のが思いのほか大ダメージだ。

もはや旅の余韻どころでなく、修理代の計算をする始末。

糸魚川駅に着いたのは17:22。17:41に東京行きがあるが、まあ普通に間に合うな。

10分もあればエルコスさん袋詰めにしてTFB仕込んで余裕でした。 そして……修理に出したデジカメの見積もりが来た。買い直したほうが安いって金額だった。

やはりあの道はサイクリストにとって因縁深い道だったということさ…… 20220515追記:嶺方峠でドーン! のガイドラインさて、小熊山に登り、縁川で蕎麦食べた後、もっかい嶺方にやってきた我々。

白沢洞門に入り、白馬側にトコトコ歩いていく。馬蹄型の断面から四角形型の函断面に切り替わったあたりを撮影ポイントとしてみよう。

ここね。

そうやって撮った画像がコチラ。

リサイズしたが、原版(4288*2848)だと、もっとドーン! ってなってる。

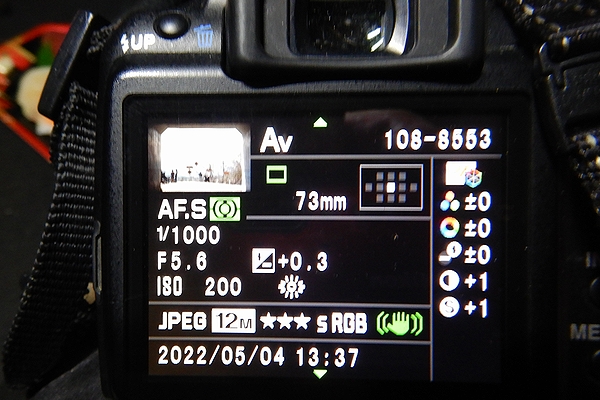

なお、一眼レフ側に記録された撮影データ。だいたい75ミリズームであんな感じ。 なので、現時点での明解は、洞門の形状が変わるあたりで、75ミリズームで撮影するということになる。それより広角だと圧縮効果が出なくてのっぺりするし、望遠だと山が入りきらないか、もしくはトンネルに入る光が強すぎて白飛びする。各自、ベストポジションとセッティングを探してみるとよいと思う。

「山が入らない」の一例。これは125ミリで撮影した。 |