|

イントロです。

10月に入り、天気も安定してきた。ここらでちょっと長い距離を走っておきたいな、とか淡い期待を持ちつつ地図を眺め……

これはさくら道をやったときに叩き出した数値である。まだエルコスさんが納車されて1年も経ってなかったと思う。

こうして導き出したルートがこれである。 本日のルート (powered by Ride With GPS) 古参の方なら御存知かも知れないが、このルートは今からおよそ14年前、当時の愛機である内藤晶にて、本格的なスポーツバイクで行った初めてのロングライドのルートを踏襲している。

あのときは、R17とR18を乗り継ぎ、また途中で力尽きて田中駅から長野駅まで輪行をした。しかし、あれから14年経ち、さすがにそんな体たらくにはならないだろう。

そんな感じで、今回の目的地は決まった。14年前の焼き直しをして、直江津を目指そう。

今回は荒サイを使ってみよう。 遠すぎた榎本

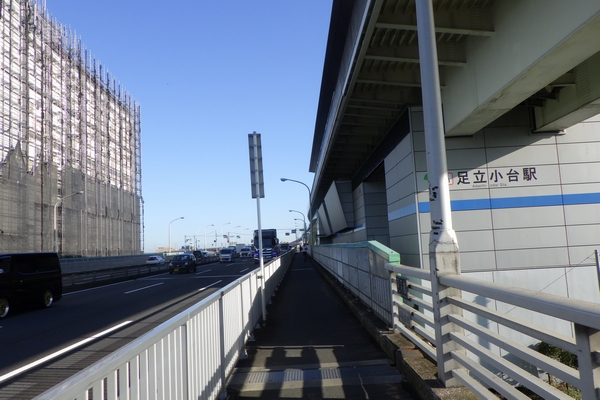

7:14、北千住発。昨今の情勢で自宅からスタートすることが減ったが、今回は久しぶりだ。 そして定石どおりに荒サイに入り、

なんだこれ?

昨日、台風で大雨だったことを無視し、お互いにワンチャンいけっだろ的なノリだったことは認める。認めるが、

もはや池。 天気は晴れ模様で、我慢すればそのうち路面も乾くだろう。……そう岩淵水門の時点では思っていたのだが。

もちろん乾いてるところだってあるんだけどね。 戸田橋の雛壇ゾーンに広がる広大な水たまりを見て、榎本に行くのは諦めた。ここで荒サイを外れて、R17に復帰する。

R17で埼玉に入る。 理論上、この道を直進すると高崎に至り、さらに北上すれば湯沢へ。R18に舵を取れば長野に至る。ただし、R17は北関東と首都圏を結ぶ交通の幹線でもあり、その結果、

圧倒的に狭いのだよ。 まだ、さいたま市周辺はマシなほうなのだが、R16交点でもある吉野町を越えた先で、その傾向は顕著になる。

個人的には、この区間だけは走りたくなかった。エルコスさんが榎本経由を提示したときに「いいチョイスだ」といった理由が正にコレなのだ。

通れなくはないが大型トラックだとかなりバチバチになる。

そもそも、R17バイパス区間は自転車が走ることを想定していないと考えたほうが良さそうだ。エルコスさんの助言に乗っかり、県道164号のナンバリングがされた、旧中山道に乗り換えた。

何せ大型車の往来が圧倒的に少なくなる。

鴻巣の宿場が近づいてきた。 船乗ろうぜ、船。

9:48、鴻巣市境通過。 こうして、旧中山道を北上していくのだが、

そういえば雛人形の看板掲げてる店が多いな。 エルコスさん曰く、「農家の方々の副業」みたいなもので、その当時は農閑期に生産されていたのだとか。

そんな社会科見学を経て、さらに北上すると、ちょうど熊谷宿との中間点付近に、旧街道を示す石碑があらわれた。

なお、次の熊谷宿まで3里32町とあった。

なお、R17はこの先、箕田交点を境に熊谷バイパス側に交通が流れるため、旧道側は走りやすくなる。できれば箕田交点の先でR17に復帰したいのだが……

吹上駅まで来た。ここまで来れば激狭バイパス区間を回避できる。

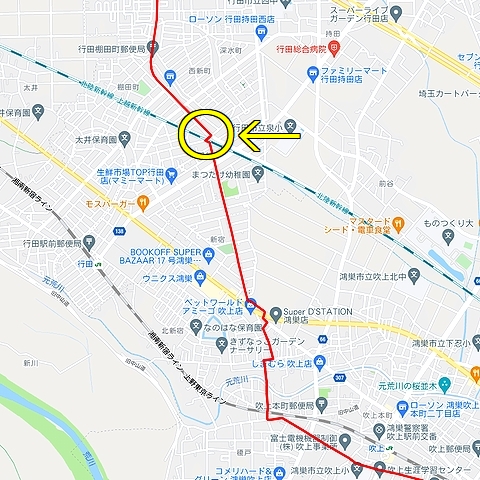

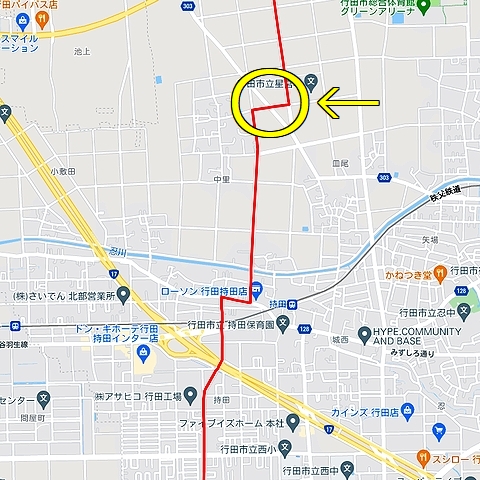

エルコスさん曰く、R17を使用せず、そこを突っ切って北上しよう、というのだ。そして、

関東平野に位置する栃木、群馬、そして埼玉は海のない県であることは御存知の通りである。そもそも、今回は列島を縦貫して日本海を目指そうというのに、船に乗るシチュエイションなどどこにも……

半信半疑のまま、R17を突っ切る。……突っ切るのだが、

ほぼ目印がないような地域になった。

だいぶ複雑だったwww

第1図(南から北に向かいます)

このあたりまで来ると、田園地帯が広がってきて雰囲気がよくなる。

まあこれもしきたりさ。折角なので撮影していこう。

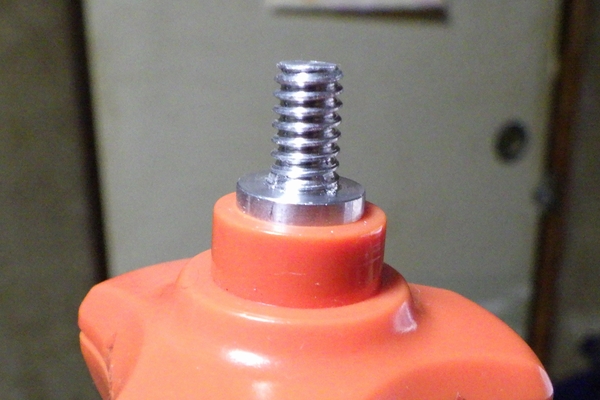

気が付けばあんちくしょうも10年近くなるな。 ところで、今回持ってきた三脚には、ちょっとした細工を施しておいた。

ここにあった雲台は召された。

倒した衝撃で雲台を破壊することがあったので、思い切って雲台を取り除いてみた。これで故障の可能性を減らして軽量化まで達成できた。何より持ち運びが(多少)しやすくなった。余談だが、角度は足の長さで調整する。

第2図(南から北に向かいます)

この辺はどこを見渡しても田園地帯。遠くにR125の往来が見えるのみ。

あまりに暑いので、コンビニ休憩を挟みながらルートの確認を行う。

第3図(南から北に向かいます)

ここはわかりにくい。斜め右方向へ。 エルコスさんのナビに従いながら、ミスコースしないように。とりあえず、県道83号を目指すような感じで進んでいくと、目を疑うような標識が現れた。

地名じゃないモノが行先になっていた。

第4図(利根川を横断する区間が渡船部分です)

利根川の堤防まで来た。確かに「渡船」とある。 言われるがままに土手を越えると、ちょうど小さな船が着岸しようとしていた。どうやら乗れるようで、これで対岸に渡ることができそうだ。しかもさらに驚くことに、

どうもこの船らしい。 さて、この利根川を横断する渡船であるが、正式名称を赤岩渡船という。県道83号線がこの部分を法的に通っていることから、この渡船は県道の代替路という扱いとなる。 そもそも、この周辺には橋が架かっておらず、数キロ離れた別の橋まで迂回する必要が生じる。おまけに下流側の武蔵大橋は、大型車両の往来が激しいうえに歩道が狭いという、自転車で通るのは自殺行為レベルだったりする。 そういった背景もあり、架橋地域から外れている葛和田と赤岩間で、歩行者、自転車、原付バイクなどを安全に運ぶ航路として機能している。

埼玉を後にする。 小さいながらもエンジン付きの船は、悠々と利根川を渡っていく。フェリーと違って水面が近いこともあって、迫力がある。 乗船時間はだいたい5分ほど。渡ったところが群馬県の赤岩となる。

赤岩側の船着き場が迫る。

船頭は赤岩側に待機しているので、葛和田側から乗船したいときはそういうふうにするのだそうだ。

無事に着岸。ここから群馬県。 あの時とは違うのだよ!群馬入りした我々は、碓氷峠を経由して直江津を目指す予定である。そのため、ここから高崎まで西に向けて進んでいくことになる、のだが、

天気は申し分ないのに、風はこっちに吹いてくるっていう。 ここに来て向かい風はキッツイのだが、こればかりは自然現象ゆえに仕方のないこと。アベレージ20キロを割り込まないことだけ気を付けていこう。

西小泉から県道142に入る。 県道142号を直進し、途中から県道14号に変わりさらに進んで伊勢崎へ。ちょうどこのあたりで100キロポイントを迎えた。時刻は12:48。おおよそ5時間30分といったところ。

100キロを6時間切るのって久しぶりだ(勾配がほとんどなかったから)。 ここからさらに、県道24、11、27と乗り継いで、ようやく高崎に到着。この時点で14:00となった。

高崎インター通過。この道を直進していく。

余談だが、14年前のアーカイブを掘り起こしたら、その当時も高崎まで7時間かかっているという記述が。

渡船までにロスタイムがあったことと、今回は距離でいうと20キロほど多く走っている。……まあヨシとしようか。 さて、君が代橋でR18に乗り換え、ここから直江津まではほぼこの路線を往く。

千代に八千代に細石。

14年前の記憶を呼び起こす。横川通過が17時で補給をロクに行わず、そのまま峠越えに突入したら脚を完全に売り尽くし、(恐らくハンガーノックで)途中で力尽きた結果、道路脇の駐車スペースで仮眠しているうちに身体を冷やして、震えが止まらなくなったという記憶を。

確かこのときは、脚が攣りまくって遊歩道を押して登った(2007年4月に撮影)。

この世間話の結果、エルコスさんから「晶さんも大変だったでしょうに……」と呆れられた。だが大丈夫、あれから私だって経験値を積んだのだ。そう、あの時とは違うのd……

さて、R18は碓氷峠のインパクトが前面に出てしまうが、高崎から松井田までの区間もなかなか手強い。登り勾配はそれほどではないものの、幹線道路ゆえの交通量の多さが災いし、その登り区間で走行ラインの自由度が制限されるのだ。

加えて、安中周辺はちょっと迷いやすい。

なんやかんやで15:21、松井田市街に分岐する県道33交点までやって来た。直進すると松井田市街をバイパスするのだが、登坂車線つきの登り区間を通らなければいけない。

14年前は不勉強で、そのまま道なりにバイパスを走った。

ちょうどこのあたりで、ブルベ中のご同業を多く見かけた。後にわかったことだが、同日に異なる2つのブルベが碓氷峠を越えるように設定されていたようだ。

ただ、微妙にペースが合わず、抜きつ抜かれつみたいなことが続く。 しばらく抜きつ抜かれつを繰り返し、おぎのやに到着したのが15:45。フードコートは15:30ラストオーダーなのだが、偶然にもまだ開いていたので、ここで腹を満たしておこう。

おぎのや本店にて。 繰り返すが、フードコードのラストオーダーは15:30。それに間に合わなそうであれば手前のコンビニで補給を済ませておきたいところだ。

やはり釜めしはマストだが、いつの間にか1100円になってた(昔は900円だったと思う)。 こうして準備万端となり、碓氷の峠道に取り掛かったのが16:10。とりあえず、登頂に2時間かかると見立てておくのだが、

碓氷の峠道だが、坂本宿への取り付きと碓氷湖までの区間がなんか急だったなという意識がずっとあり、事実14年前は、ここで脚を使い果たし、野垂れ死にの一歩手前まで陥ったという経験があった。

ここの宿場町全体が登り基調で、峠区間に入る前に脚を使い果たし気味。 インナーで脚を回しているうちに、気が付けば坂本宿の大木戸を通過。

言うなればここからが峠の始まりである。 そして、第1コーナーから碓氷峠越が始まる。

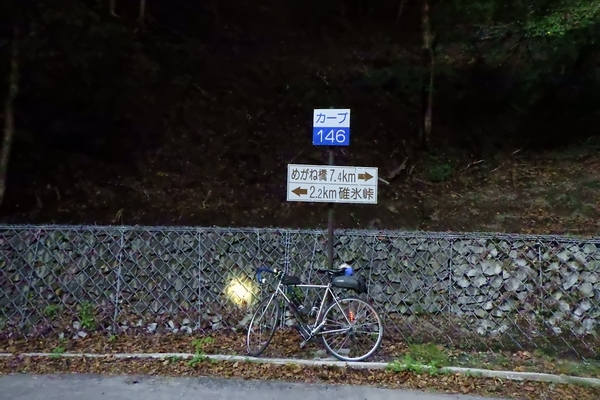

184個のコーナーが12キロの区間にある。

ところが、夕暮れ時の時刻にもかかわらず、やたらとご同業との邂逅がある。ブルベが2組開催されているのもあるが、プライベート組の往来すらあって。

しばらくはご同業についていく(たぶんこの人はブルベじゃない)。

徐々に陽が落ちる中、16:38めがね橋着。

上る途中で見えてくるこのカットが好き。 碓氷峠では有名すぎるほどの景勝地。折角なので写真でも撮っていこう。

スカイツリーと同じ理由で被写体に向いてない(撮影者のアクションが必要になる)。

言った後にハッって気が付いて顔を真っ赤にして恥ずかしがるエルコスさんマジかわi……

さて、14年前と異なる点を一つ挙げるなら、碓氷峠の全行程に於いて観光地化された結果、休憩できそうな駐車場などが増えたことが挙げられる。加えて、めがね橋の駐車場には、自販機が設置されていた。

これがあるだけで精神的な負担が大幅に減る。

なお、この道は旧信越本線の最急勾配区間と並走している。そのため、先ほどのめがね橋と同様に、数多くの鉄道遺構を見ることができる。

碓氷第六橋梁。煉瓦の使用量はめがね橋に次ぐという。 こういった遺構を探しながら登るのも楽しい。意外かもしれないが、この碓氷峠の登り区間、自転車のヒルクライムとして見ると、勾配はかなり緩い部類である。 鉄道路線でいうと66.7‰という数字が神格化されているが、パーセント換算で約6.7%である。しかも、その勾配を道路は蛇行して登っているので、下手すりゃ4%か5%程度である。

そうこうしているうちに、16:55熊の平着。保線施設が上のほうに見える。

ここも下から。古い鉄筋コンクリートの建物って、何だかワクワク。 かつて、鉄路がこの区間で単線運転をしていたころは、多くの列車が行き違いをしていた場所だが、現在はすっかり観光地化されている。賛否はあるが、歴史的遺構を間近で観ることができるというのは、学びという観点でも良いことだと思う。 そして、さらに進んだところにバリケードで閉ざされたトンネルが現れる。鉄路が現役だった頃、ここを通って信号場にアクセスできた。

遊歩道が開通するまでは、ここが熊の平への唯一のアクセスポイントだった。

ここから日没も加速度的に早くなり、とうとうヘッドライトを点灯。そして、碓氷峠名物のC-121へ。

全開ノーブレーキで入ることが作法とされるコーナー。

軽井沢側から見ると、言われてみれば確かに、奥行きのある距離の長いブラインドの左である。これだと自転車でも結構怖い。

飛び込み方を間違えると、まあ対向車とぶつかるよね。 写真を撮りつつ世間話をしていると、ブルベ中と思わしきご同業に追いつかれた。ブルベである、と分かったのは、反射ベストとオダックス・ジャパンのジャージを着用していたからなのだが、

どうも後に調べてみたらこれの参加者っぽいな、と。正しければ、碓氷峠までにちまちまとアップダウンを繰り返し、横川あたりで180キロ強を走破していることになる。まあ、そりゃヘバるのも無理はない。 そしてここから先は、峠にたどり着くか引き返すしか選択肢がなくなる。とはいえ、残りはせいぜい4キロ程だろう。

おや、この路肩は……

コーナーの数も140台に突入。残るは48個か。

あと2キロのところまで来た。 ただ、碓氷峠のコーナーカウントというのがちょっと独特で、たとえばS字みたいな線形があったとすれば、それだけで2カウントすることもあったりする。つまり、結構ガバ判定である。

C−15(手前)とC−16(ご同業がいるあたり)。この緩いS字で2カウント。 そんな訳で、気が付けば160台。残す距離もあと1キロ程度。

そんな中、ちょっとデジカメの解像度がおかしいことに気付いた。実は

登り切った後の軽井沢駅前で撮影。ザラッザラ。

そんなこんなで、なんとなくノイズ問題が解決したっぽいのがこちら。

ザラザラは消えたが、まだまだ物足りない。夜に弱いのかなぁ?

17:44碓氷峠着。登頂にだいたい1時間30分といったところか。

何とか日没前にシバくことに成功。 ナイトランすっかり夜の支度が整った軽井沢駅を後に、さらに西へと進む。

この時点でアイウェアは用を成さなくなった。 実際のところ、最高所ポイントは碓氷峠ではなく、軽井沢の西側、追分宿のあたりになる。1003メートルの標高を持っているので、街からさらに約50ほどアップする計算になる。 そして、途中で碓氷バイパスに至る新道とも合流する。最高所ポイントを通過して下り区間に入ると道は途端に混雑し始める。

小諸・佐久方面に出る道がR18一択しかなく、ハイシーズンはとにかく往来が激しい。

上田方面へ直通するのであれば浅間サンラインを通ってもよいが、あちらは結構なアップダウンがあるうえに、夜間営業している店舗が少なかったと記憶している。このあたりは好き好きになるだろうか。

小諸着。正直、夜景はスマホのほうが綺麗か。 小諸市には18:28着。小腹が減ってきたときに気軽にコンビニ休憩ができるところが、R18をチョイスする一番の理由になる。

下りで冷えた身体に汁物は麻薬だな。 下り基調の道をさらに進み、田中駅には19:32着。

思い出のある駅だが、14年ですっかり栄えた。

碓氷峠で野垂れかけ、気力でここまで走ってきて力尽きたのが14年前の話。おかげさまで、自走でここまでたどり着けるようになった。そして、

直江津ゴールまで、残すところ約120キロである。多く見積もって、8時間もあれば着けるだろう。

上田のR152交点まで来た。

……日和りましたwww

……アレ?

その後どうなったかというと、まず更埴到着が21:22。

久しぶりの片側二車線道路。 その時の気温がおよそ16℃。県道77、R117を経て、北国街道を通って牟礼に出てしまう算段だったのだが、もうこの時点ですっげぇ寒い。

集中力が途切れてきたので、ちょっと休憩でもしようか、と思いつつも犀川を渡り、いよいよ長野市街へ。

犀川を渡る。このまま直進で善光寺に至るが…… そこでハタ、と気付いたことが。

果たして、気温はどうなのか、と。

長野を出ると直江津まで、……いや、手前の新井まで、身の危険を感じることなく休憩できそうな施設は乏しくなる。あってもSTBとかそういうレベルだ。これ、アカンやつだな。

ここまでの走行距離は、あとわずかで240キロになるくらい。当初目標だった一日最長不倒距離は達成できないが、トップ3には充分ランクインできる数値だ。

最終的な本日の走行距離がコチラ。

そして宿を見つける。長野市にオールナイト営業の健康ランドとかはないらしい。 こうして、長野のルートインに飛び込んだのが22:30。本日の走行距離は240キロ止まり。だがいいんだ、泥だらけのあんちくしょうを洗濯することができるから。

余談だが、CtoCの実施者は、首都圏を深夜に出発するケースが多いという。この場合、早朝に高崎、もしくは碓氷峠らへんを走行しているハズで、日中の時間帯に最大の山場を攻略することができる計算になる。

100キロ切ったところで本日は終了。明日はどうなるか……? 直江津までの道8:20、宿を出発。

ルートインは駅前というよりかは街道沿いにあるイメージが強く、結構飛び込みでも何とかなるってイメージが。 残すところ80キロの距離なので、ゆっくり行こうと思う。まずは県道60号を北上し、牟礼へ。

ここが起点。まっすぐ行くと牟礼に至る。 若槻大通りという名前が付いたこの道は、長野市郊外の幹線道路といった趣の道で、比較的新しめの道がどこまでも続いていく。

この時期、おいしそうなリンゴの実がたわわに成っていた。

そうこうしているうちに、道は登り勾配になった。しかも割ときつめのヤツ。

6〜7%くらいかな?

いよいよ全然加速しなくなり、34×28でトロトロ登っていくこととなる。ちょっと困ったのは、この道が通勤経路に使われていることと、R18のバイパスとして機能していること。すなわちめっさ交通量が多い。

幸い、歩道が適度に整備されているので、脚が回らなければそちらを走るのが良さそうだ。しばらく登っていくと、長野の市街を見下ろすような場所も現れる。

まあまあ登ってきた。 さらに登ると、飯綱町に入る。このあたりの勾配が最もきつく、だいたい8%前後が延々と続く。

正直思ってた。「この道、景色はいいけど戦略的にはハズレだよな」と…… 脚を完売させた身にはメタクソしんどいのだが、福井団地まで登って来れば、あとは下りに転j……

こういうのを「吐き出す」と呼んでいるが、ロングライド的には一番カンベンなやつ(ヒルクライム的には累積が増える)。 驚愕したのには理由がある。長野−直江津間の登りのピークは信濃町らへんにあることを知っていたからだ。つまりこの下りは、登りはもうありませんということを示していない。

なんてこった。この道にこんな罠が隠されていたとは。

ちょっと心が折れかかったので休憩するわ。 とりあえず物産直売所があったので一旦休憩し、ルートのプロフィールを確認してみる。標高図をどう見ても、牟礼駅を底にした谷形状がそこにあった。

いやまあそうだけどさぁ…… そして、牟礼に向かって下っていく。

素晴らしい景色の中、存分に

牟礼駅。

やっぱり8%くらいはあるみたいだ。 だが、ここで迂闊にR18に逃げてはいけないことは経験済み。この区間には登坂車線があったはずで、結局どちらを選んでも登り勾配は避けられない。

駅前通りを走りながら悟った。「どうせボコられんだろ」と…… そうであれば、予定通りの道を往こう。牟礼駅を出発し、R18を突っ切っt……

踏切通過時によろしくない衝撃があった。こういうときはリム打ちパンクになる可能性が高い。広くなった場所を見つけてタイヤの様子を見てみることに。

だが、エア圧がちょっと低めかもしれない、とのこと。指で押した感じだと、5キロ前後くらいかな?

このインフレータには幾度となく救われた。 県道60号を少し北上し、ファミリーマートの交点を左折。周囲は見事な田園地帯が広がり、稲の収穫準備に追われる農家の方々が忙しそうにしていた。

縦に長い長野県だが、やはり農業の国なんだよ。 そして、すぐに8%勾配区間が現れるが、先ほどとは比較にならないほど交通量がなくなり、ヨタヨタではあるが道幅を有効に使って登坂ができる。

きっついけど、景色がいいから登れるのさ。 そこからもう少し登り、下りに転じた先に、古間駅がある。ここまで来れば登り勾配は9割9分カタがついたことになる。

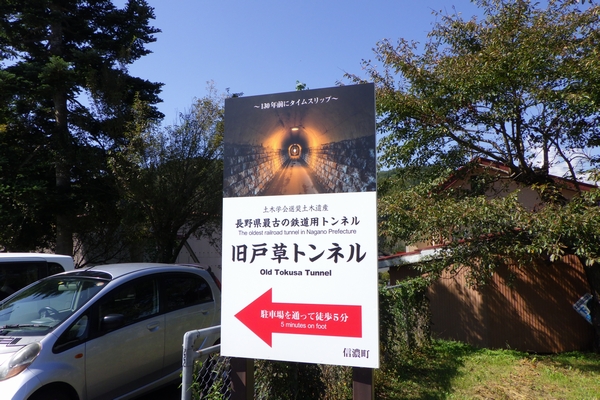

ちなみにこの路線、北信五岳道路という名前がついている。 古間駅は、旧信越本線の信号場から駅に昇格した歴史を持つ。現在では1面1線の棒線駅だ。

かつてのホーム跡が残されている駅。 ここでも撮影タイムなんぞしながら時間を使う。ふと見ると、何か遺構があるようで、案内看板が建っていた。

なんか旧跡があるようだ。

行ってみた先には、確かに煉瓦と切石で造られた古めかしいトンネルがあった。

いかにも、な感じのトンネル。

さて、ひとしきりトンネルを堪能したあと、古間駅を出発。野尻湖方面に行くかR18に出るか迷いつつも、気が付けばR18に出てるっていう。

途中、雰囲気のある校舎の脇を通った。 ここでエルコスさんがぽつり。

これについては後ほどエルコスさんが説明します。 長野市街から続いたアップダウン区間も、信濃町のあたりで完全に打ち止めとなる。ここからは直江津まで完全な下り基調となる。

ようやく新潟が見えてきた。

そして、いよいよ新潟との県境に差し掛かるわけだが、ここの線形がやたらおかしい。

この広大な空間は……

かつてのR18県境は、歴史的な価値のある関川関所を通過する。実はかなりな高低差のある県境で、新潟側に向けてスノーシェッドのある九十九折れを延々と下る、

大切なのでもう一回言うが、ここがかつてのR18だった。 ルートだったりする。1997年までは現役の幹線道路だったが、現在ではバイパスの開通で快適に県境を跨ぐことができる。のだが……

もはや説明は不要。当然のように旧道をチョイスする。 私信だが、我々(renas先生、凸、toumi君ほか古参のメンバー)の母校が所有する研修施設は赤倉にあり、まだ高校生だった頃には、何かにつけて赤倉に合宿、ということがあった。その当時は上信越道が全線開通する前で、この区間を通って赤倉から東京へ帰還していた記憶がある。

こうして11:35、新潟との県境である一之橋に着いた。

ようやく辿り着いたか…… 思えば、このトラス橋を自転車で走破するのは、実に14年振りだ。せっかくだから記録に残しておこう。 さて、新潟に入ると、関川の宿場を経て、ふたたびR18現道に復帰する。

関川宿を往く。繰り返し言うが昔はここが幹線だった。

いくつかの自治体が合併した結果、とんでもない広さになった。 12:00、上越市境に到達。このあたりで284キロ走破したことになる。 さて、ここから直江津までの行程だが、ひとつ懸念していることがある。

上信越道の中郷インター手前から、それっぽく分岐する県道584号という道がある。この道を通れば新井まで一直線となるが、

北国街道の旧街道に入る。 ちなみに、先述の県道584号は、かつてのR18である。1991年の上新バイパス全通によって県道格下げが行われた道であるが、

それでは、北国街道の旧街道に潜り込んでみよう。豪雪地帯らしく、路面が赤錆色に染まりだす。

消雪パイプの錆でだいたいこうなる。 道はぐんぐん高度を下げていきながら、住宅街を抜けていく。

それほど大きな宿場町ではなかったらしいが、稼ぎにはなったらしい。 旧跡を鑑賞しながらさらに進んでいくと、思わず足を止めたくなるような景色が。

このあと顔を洗いまくった。 道路脇を流れる水路の清水は、冷たくて気持ちよかった。 さて、そんな感じで道草を食いつつ、現役のスイッチバック駅で有名な二本木には 12:33着。もう秋だというのに、真夏のような暑さである。

スイッチバックのほか、日本曹達の工場に接続している駅だ。 自販機があったので、冷たい飲み物でも口にしよう。そして、そろそろゴールが見えてきたので、ゴールの先についても算段を立て始めるか。

「さとまる〜む」という飲食店が併設されている。そちらで一休みしても良い。

エルコスさんがこういう聞き方をしたのは、恐らく、上越妙高ではないのか? という意味を持っているからだろう。確かにそちらなら乗り換えなしで帰京できるし、それの上越妙高はまだ訪れたことのない駅だ。 だがしかし、こちらにも考えがある。

魅力的な自販機のみなさんが待ってるぜ。 越後湯沢にあるぽんしゅ館に寄るためには、ほくほく線に乗らなければいけない。その始発駅が直江津になる。また、所要時間がちょっとだけ伸びる程度のわりに、運賃はだいぶ安くなるというオマケがつく。

エルコスさん調べによれば、14:27越後湯沢行があるようだ。その次が15:05。まあ、どちらに乗ってもぽんしゅ館が閉まる前に着けるのだが、14:27というのが微妙にいやらしい。 時刻は12:42、残す距離は約25キロでほぼ下りか平坦の道。列車の定刻まで約1時間と40分。

その語、新井の市街を右往左往して…… 二本木から僅か10分で新井を通過。旧街道を通ったので、市街地で乗り換えを強いられたが、それでも程なくしてR292の交点に差し掛かる。この道もかつてのR18だ。そして、ここを左折すれば、

13:10、上越妙高駅を通過。

ここが新しい上越の玄関。 このあたりから、市街地がはっきり形を成していく。新井、高田、直江津と市街地が連続する区間だ。

直江津駅の表記がようやく出てきた。 ところが、走りやすくはなったものの、ここで微妙に向かい風になる。

向かい風にめげず脚を回した結果、R8交点には13:35着。残り50分なので、これでゴールの目処が立った。

R8北陸道の交点まで来た。

……そんな会話しなきゃよかった。ここで唐突にアクションカムの電源が落ちた。

ロスタイム5分ほどで電池を入れ替えた。大丈夫、言うなればカスリ傷だ。

ちなみに今回の電源は、5200mAh×2、3000mAh、アクションカムの予備。この時点でモバイルバッテリーは全部底をついた。 こうして、14年前と同じく、佐渡汽船直江津ターミナルをゴールとした。13:50着。

2年ほど佐渡に渡ってないので、ホントに久しぶりだ。

ちょうど小木行のジェットフォイルが出航するところだった。我々が佐渡ロングライドでお世話になっていたあかねちゃんは、先日スペインに嫁入りしたばかり。

2021年現在、ジェットフォイルが運行している。 ウロウロ走り回り、ようやく撮影ポイントをみつけた。14年前に撮影したときも、確かこんな感じだったと思う。

ま、楽しかったからいいんだけどね。 祝杯今回の走行距離は、トータルで321キロだった。

今回の総合成績。

深夜4時に直江津到着予定、ということになる。今回は日和ったものの、時期とスタート時刻を調整すれば、24時間以内に到達することも不可能ではないかもしれない。

まあ、日和りはしたが、「やはり明るい時間帯に走るのがイチバンだよね」ということで、おっさんとチタンフレームの意見は一致した。

ほぼ1年振りだから、うまく入るかどうか……? 時刻は14時を回った。ほぼ1年ぶりの輪行である。

日本一ファンキーな3セクに乗って。 このあと、越後湯沢でしこたま日本酒を試飲して、我々は帰路に就いた。……のだが、

奇跡のコラボレート。 |