|

|

本日のルート (powered by ルートラボ)

大自然の驚異某月某日、おなじみ南今庄駅前駐車場にて。

車団地中。

やり残しの杉津ホリディのうち、北ハーフを片づけに来たのだが、いかんせん福井の南端は東京からだと遠い。幸い平日に3日間の振休が取得できたものの、なにぶん平日なので

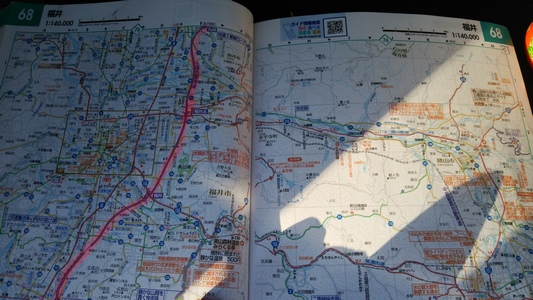

やはり紙地図は手放せない。 んで、いつも通り車団地でイッパイやってるところなのだが、明日に向けてとりあえず準備を始める。以下、忘備録的なやつ。 前回のアクションカム脱落事件の教訓から、今回はマウントをごっつくしてみた。

アルミなので重さは抑えられたが。 んで、南牧のときに起きたマウントのネジがイッちまった事件を教訓に、1/4インチの六角穴付きを購入し、マウントに直止め。 さらに、緩み防止でバネ座金を…… と思ったのだが、1/4インチのワッシャーなんてそうそう入手できるもんじゃない。そんなときに現れた救世主が、中京圏でチェーン展開しているHODAKAさんで、ここならそんなマニアックなワッシャー類に加え、1/4インチ六角穴付きに適合する3/16インチのヘックスがバラ売りしている。

中京圏で困ったらココに急げ!

ただし、ワイヤー錠とか、2本差しのボトル1本とか、忘れてきたものがあることは秘密だ。 さて、明けて翌日。

ここは物流の幹線でもあるので、始終賑やかしい。 8:05、南今庄発。スタートが遅くなってしまったが、お陰で気温の見極めができた。冬用のアウターではなく、冬インナー+ペダルたんで出撃する。

では出発するか。 さて、いつも通り大桐地区を通過し、さらに登っていき北陸新幹線の工事区間に差し掛かると、突然、警備員さんに止められる。曰く、「この先、崩れてるよ〜」とのこと。 杉津までは通れるものの、途中で担ぎが必要らしい。とりあえず、通ってもいいけど気を付けてね、ということだった。

ちなみに、本業はこっち。だいぶ掘れてきたらしい。

とりあえず通してもらい、山中峠に向けて標高を上げていく。確かに、交通が途絶えた痕跡として、路面が枯葉で埋め尽くされていた。そして、信号場のスノーシェッドを越えた先に、

久々に来たなこれ……

現場を見に来た工事現場の作業員の方(つまり先ほど状況を教えてくれた方)、ワタクシめの横で車を止めて、降りてきて、開口一番、

同意せざるを得ないな…… こりゃ確かに担ぎが必要だ。エルコスさんを抱えてこの区間を突破はしたものの、当然のように靴は水浸しに。

幸い、トンネルは通れるらしいので、山中トンネルの北側洞口まで来てみた。

もはや見慣れたこの光景。

ところで、あれだけ苦心したアクションカムのマウントだが、振動で少しずつ傾いてしまう。ハンドルバーにマウントしている部分が緩かったのか、と増し締めを敢行するのだが、

上側の一本がどっか行ってた(なので終了後、福井のHODAKAで買い足した) どうにもこうにも、一発でうまくいってくれない。これも運命なのだろうか。 ぶつくさ文句を吐いているエルコスさんを横目に、ワタクシめはある一点を見ていた。この季節、草木が枯れだして、信号場の突っ込みトンネルまでのルートが、綺麗になっているのだ。

行かないからそんなに怯えないでほしいのだが。腕まで捕まれたぞワタクシめ?

ちなみにトンネル直前もこのありさま。行ったところで結果が目に見えてる。 一瞬の出来事。山中トンネルは、たぶん台風の影響ではないと思うが、あちこちで漏水があった。気になるのは、そこかしこに石やら土砂やら枯草やら、そういったのが流れ込んでいるということだけだ。

伊良谷トンネル。信号は守ろう、例え対向車が来なくとも。 そもそもこのトンネルは、鉄道用のトンネルを転用しているので、照明なんてとってつけたようなものくらいしかない。薄暗さは不気味でもあり、そして見えない恐怖をも生む。山中トンネルは直線状なので出口が見えているからよいものの、中には出口が見えないうえに照明すらないトンネルすらある。

んで、伊良谷トンネル。対向車は来ずとも、律儀に信号を守ってドロップイン。ここは、トンネル内がカーブしていて見通しが良くないため、信号での交互通行を行っている。 ドロップインしてしばらくしたとき、それは起きた。ガッという衝撃、「あっ……!?」という間もなく、右手がブラケットから弾かれる、そしてバランスを失うエルコスさん。

気が付いたら、激しい音を立ててひっくり返っていた。

面白いくらい、前輪がカラカラ回ってた。 人気のないトンネルの中で、かろうじてトンネル内照明が我々を照らしてくれてはいたが、状況としては最悪だ。何せ、万一の事態が起きたとき、ヒトの往来が見込めない、すなわち救援が見込みづらい場所での派手な落車だったから。

とりあえず起き上がってみるが、コケ方が良かったのか、とりあえず骨は折れてなさそうだし、あちこち擦り剥いてはいるが、出血はなさそうだ。強いて言えば、冬用ロングスパッツに穴が開いたくらい。

変速機側からコケたにしては、被害は小さかった。ちょっとハンドルが曲がったくらいで、これは帰ったら直そう。 しかしまあ、久しぶりの走行中落車である。犯人は、おそらく台風時に流れ込んだと思われる、太めの枯れ木だ。それを無防備なうちに踏んづけて、バランス崩してすっ転んだのだ。

エルコスさんを起こし、跨ってみる。特に異常は見当たらない。再始動できそうだったので、今度こそ慎重に走り出した。とりあえず、杉津まで走り切ってしまおう。

あの殺伐とした状況がまるで幻のような、そんな絶景。 こんな状況だから、トンネル内は水浸し。ペダルたんはあっという間に汚れていく。

第一観音寺トンネルを抜けると下り勾配になり、やがて、杉津パーキングエリア脇に出てくる。こちら側は立派なゲートが建っており、自転車はともかくオートバイすら通さないおつもりらしい。

こちら側はがっちりゲートだった。

余談だが、この落車の瞬間、アクションカムが誤作動を起こしたらしく、ファイルが壊れて読めなくなっていた。

この絶望感といったら……(どうやって動画まとめようか) 何かの呪いでなければよいのだが…… しーさいどうぇい!杉津から県道207九十九折れ区間を下っていく。ここは言わば後付設定の道で、もともとは存在しなかった道だ。

白状すると、この出撃のほんの2日前(2017年10月末)、超巨大台風が本州をかすめていた。その直後の台風一過が今日なのだが、その爪痕が悪さをしていた。実際、この九十九折れ区間も、多数の枯草でスリッピーなことこの上ない。

R8交点。どちらにしても、杉津の入口だ。 東浦中学校の脇を抜けると、R8との交点に出る。歩道橋があるのが指定通学路の証なのだが、ここを直進する。

地元が使う道。それゆえに、趣がある。 もう一つ上げると、このあたりのR8は、通称8号防災と呼ばれていて、交通の要衝かつ高密度路線のため、頻繁に大型トラックが行き交うことから、改良が積極的に行われている。裏を返すと、自転車で走るには危険極まりないのである。

とんでもない崖の上にへばりついてる。 参考までに、この8号防災区間を回避するルートとして、南ハーフの際に走破した栃ノ木峠を抜けるR365、木ノ芽峠を抜けるR476に加え、先述の山中峠越えが挙げられるが、実はもう一本存在する。

しおかぜラインの末端部。これから海沿いを往く。 海沿いを往くこのルートは、R8の抜け道としても機能する。ただし、極度の波浪では通行止めになるし、R8に復帰するためには山越えをするか大聖寺まで走りきるかしか策がない。先述のとおり、かつては有料道路だったこの道も、2008年に無料開放されている。 それらに目を瞑れば、すぐ左側が越前海岸という、なかなか好条件なルートが生まれる。……風が強くなければ。

見てわかる通り、吹曝しなのだ。 そして、高波の直撃にも気を付けたい。

こんだけ晴れてるのに、乾かない。 越前海岸擁す若狭湾は、日本有数のリアス式海岸でもあり、同時に海運の拠点ともなっている。陸部が断崖となっている湾故に、古くから海運に頼っていた歴史がある。一方で、京都から至近の港湾でもあり、舞鶴に鎮守府が置かれたり、所々に砲台が設置されたりしていたらしい。

艦これとか好きな世代にゃ、タマランのだろうか。 八幡山御台場にて。なお、こういった台場が全部で七か所あるらしい。 相変わらず風は強いし、向かい風かと思ったら追い風になったりと、なかなかに忙しい。当然ながら波は高く、時折しょっぱい何かを感じたり。

逆方向を望む。 その運が、良いほうに転ぶか悪いほうに転ぶかで、ここの印象は大きく変わる。ただし、リアス海岸によくある傾向として、一旦荒れると手が付けられない傾向があり、それが最悪な方向に振れると、時に災害を引き起こす。

ぽつんと佇む、一基の碑。 そこには概要が書かれていたが、ざっと要約すると、大正13年に特務艦「関東」が座礁、沈没し、乗員97名が殉職した、というものだ。 特務艦、とあるが、厳密には工作艦と呼ばれる、言わば移動工廠のような船である。

その関東だが、暴風雪によって荒れた湾を航行中、岩礁に乗り上げ、その後、沈没したという。

エルコスさん曰く、「フィールドワークは大切ですね!」と。 エルコスさんのデータベースが上書きされたところで、さらに行程を進める。越前町に入り、東尋坊の表記が出てくると、梅浦の越前漁港に至る。このあたりは、春はホタルイカ、冬はカニの水揚げで賑わう。

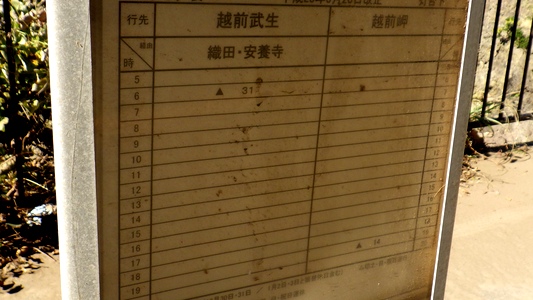

カニだ。 そして、この辺りは宿泊施設も数多く構えている。多くは釣り客向けなのだろうが、所々に規模の大きめな旅館もある。そしてそれと同じくらい、廃墟となった施設も。 このあたり、公共交通機関での来訪が難しい場所なのだろう(何せ越前漁港は、第四種漁港だったりする)。バスをチャーターでもしない限り、そうそう訪れることもできない場所だ。

何せ、唯一の公共交通機関がこれだ。

きっとガイドブックには載らない風景なのだろう。 哀愁を感じつつ、さらに北上する。走り応えがある点については、ワタクシめもエルコスさんも納得で、インナー不要の平坦基調に加え、海岸線をなぞるコーナー連続の区間があるほか、トンネル内には、

こういう時こそ、フラッシュを活用しよう。 こういう箇所もあったりする。

越前岬にて。 夕日が綺麗だと好評の越前岬は、だいたい11時頃に到着。夕日まではまだまだ時間があるが、ここからの景色は悪くない。

良い景色なのだが、海はだいぶ東映感溢れてた。 そうこうしているうちに、福井市に入ったが、この時点でイロイロ修正が必要だと気が付いた。

なお、漁港周辺を除き、基本的に生活感はないと考えてよい。 続々・ゾーンに入れろ!本来の計画であれば、このまま北上して、R416を右折して福井市方面へ向かい、その上さらに勝山、越前大野を経由するルートを考えていた。しかし、今回はスタートが遅かったのに加え、初見のルートなので先が全く読めない。季節は秋口で、日中の暖かさを当て込んで冬用ジャケットは置いてきている。こうなると、日没以降の走行は避けたい訳だが……

わたなべ館の若旦那渾身のオススメ酒を醸す酒造が鯖江にあり、下方修正すればちょうどそのあたりを通ることになる。

次の分岐まで、あとどれくらいだろうか…… さて、およそ10キロほど走り、大味交差点まで来ると、福井市街方面へと至る、県道6号に分岐できる。ここを通っていこう。

ここを右折。なお、帰宅後判明したが、R416までは約15キロ程度だった。 緩い登り勾配を、じんわり回しながら走っていくと、道沿いに谷底が伸びる地形になった。これならもしかすると、激坂とかを回避できるかもしれない。

確かに道は、谷底を通ってるっぽい。 そして、その読みは的中した。県道184交点までの区間で、ちょっとした丘越え区間はあったものの、あとはアウターで処理できるほどの緩い登り坂だった。

交点にてルートの確認。県道6号ルートだと、途中にダムもあるっぽい。 交点からは下り勾配、登り勾配、また下り勾配と続いて、県道115交点に差し掛かる。すると、

……ありゃ?

県道115で迂回することはできそうなのだが、先ほど通り過ぎた県道184も気にかかる。何となく後者のほうが面白そうだったので、そちらを選んだ。

そして県道184であるが、交点から鯖江の街まで、完全に下り勾配であった。しかも、適度な緩さなので、多少ペダリングすると面白いように走る。

すぐに越前町に入った。 天谷の集落は、名もない小川を跨ぐように石橋が架けられ、道と住宅を結んでいる。交通の往来が少ないので、このあたりはのんびり流す。

のんびり風情を楽しみながら。 そんなのんびりした道も、県道3号交点を過ぎて、宝泉寺のあたりまで来ると、鯖江の市街地が広がるようになる。人の気配が濃くなった。

唐突に、市街地入りする。 さて、これから目指す梵の酒造、こと加藤吉平商店へは、川を三つ渡って左に曲がったところ、という情報しかない。

という訳でエルコスさんの案内で梵を目指すのだが、最初の川を越える橋というのが……

自動車は絶対ムリ。基本、歩行者用の橋だ。 どうみても通学路です本当にありがとうございました。 県道185を経て日野川を渡り、左折して少し進むと、梵の文字が目に入ってきた。13:05、加藤吉平商店着。

加藤吉平商店。

到着後、即飲酒。最初はそのつもりだったのだけど、生原酒をチョイスしたためにクール便はマストとなった。ただ、

そして、美しい…… これは確かに魚に合う酒だ。JKで例えると、

そして、いい天気だ…… 考察「杉津ホリディについて」鯖江からはR8旧道区間とR365を経由し、行松交差点を南進。そこから約10キロで今庄に着く。ちょうどこのあたりで100キロ地点を迎える。

R8をアンダーパス。

南越前町に入ったあたりで、突然、道路が湿りだした。

そろそろ冬の準備もたけなわか。 センターラインに埋め込まれたノズルから、水がピューピュー出ていた。 やがて、そばの文字が踊るようになると、今庄は近い。……のだが、

今庄には忠兵衛さん以外にも蕎麦屋が居を構えている。食べ比べるのもアリだ。

湯尾駅にて。ここから裏路地に入る。 湯尾駅の脇から細道に入り、しばし迷子になりつつグルグル回っていくと、

この線形だけで感づいたエルコスさんは、相当メニアックだと思うのだが(逆方向を撮影)。

自称「初心者向け」の旧線跡トンネル。 福井県にある北陸本線の旧線トンネル群のうち、いちばん北に位置する、湯尾トンネルが現れた。ちなみに、初心者向けとしたのには理由があり、

エルコスさん、白目になる。

恐らくそういう理由なので、LED照明でトンネル内は明るいし、断面も大きいのでうっかりクルマが来ても避けやすい(あくまでもクルマ対人だけど)。 トンネル自体はそれほど長くないので、エルコスさんだって安心さ!

旧線跡トンネルと、おっさんと、あと トンネルを抜けるとすぐにR365復帰。それからすぐに、今庄のサイクリングターミナルに到着する。

エルコスさんとデゴイチを一緒に入れてみようとしたが、うまく入らなかったので断念。

これが限界。 なお、今庄のサイクリングターミナルは、宿泊が可能なうえに駐車場のキャパも大きい。南今庄の駅前は人気がないのがウリなのだが、ちゃんと宿を求める人には、きっとこちらのほうが良いだろう。 その上で考察するのだが、杉津ホリディの南ハーフが距離93.4キロで累積標高1067メートル、対して北ハーフが距離111キロで累積標高678メートル。健脚なら1日で走破できる距離であるし、困難な登りも南ハーフにしかないので、意外と初心者に勧められるルートではないかと思う。

今庄での宿は、もっぱらここ頼りになる。 今庄側でアテにできそうなのがサイクリングターミナルだけなので、本気でイベントにしようとすると、そのあたりが課題となる。南北で2デイズ開催にすれば、スタート時間を遅く設定できるので遠方の宿が利用できるのだが。

一応、歴史のある道なのだが。ただしエルコスさんが言うのも一理あり、この道は武生と敦賀を結ぶ抜け道としての利用が多く、自転車が大挙して通ろうとすると、違う理由で危険を伴うようになる。 代替ルートはR476木の芽峠トンネルということになるが、そうすると序盤からパンチの利いた登りになる。また、北ハーフの代替路はR305ホノケ山トンネルになるが、これだとしおかぜラインを通らない。

とまあ、こんな感じで、時間は掛かったものの、杉津ホリディは完結ということにした。あとは南今庄まで走ってゴール、なのだが……

あら、看板建ってるじゃん?

そして南今庄でゴールしたが、辺りはすっかり秋景色になっていた。

秋だねぇ。 |