|

|

本日のルート (powered by ルートラボ)

それでも約100キロはある。杉津ホリディというネタ自体は、昨年の時点で構想されていたものだが、天候とかテンションとか、様々な事情により実施することはなく、そうこうしているうちに よって、1年越しの出撃と相成ったのだけど、今度は天候が悪すぎてテンション下がった。

大雨。2017年の夏は天気がおかしかった。 とはいえ、既に敦賀まで進軍しているので、ラーメンでも食べて明日に備えておこう。 なお、本日の宿兼デポ地は、南今庄駅前の駐車場。駅前の休憩所には長椅子があり、STBにも最適。ただし、周辺に商店なんてものは皆無で、買い出しは事前に済ませておかなければならない。

並んでまで食べないので、サラッと食べられる店で。 彼女は暗いところが苦手であった件明けて翌日、空模様は晴れなのか曇りなのか微妙な線で、カッパを持っていくかどうか悩むところ。しかしながら、夏なので放っておいてもすぐ乾くだろうと踏んで、カッパなしでいくことに。

そうこうしていたら各駅が来た。乗降客は一人もいない。 6:45、南今庄出発。 しばらくは、県道207号線をゆったり登っていく。勾配はだいたい2〜3%くらいで、ちょっと負荷がかかる登り、という感じだ。

北陸道の下を通過。 この勾配から分かるとおり、この道は北陸本線の旧線跡を車道に転用したものである。よって道幅は、線路の分しかない。ちょっとした自動車同士だと、すれ違うのも一苦労だ。

大桐駅跡。史跡巡りのための看板が立っていた。

ゆるやかに登る道、左手には北陸新幹線のトンネル工事現場、そして朽ち果てつつあるロックシェッドを通り過ぎると、

こちとら見慣れてるが、初見のエルコスさんはというと……

軽くエルコスさんが引いてるのが分かったのだが、とりあえず無視する。旧線跡ルートの今庄側最初のトンネルとなる山中トンネルを前にして、

まあ、こりゃ自転車じゃなくてもビビるわな。

中はこうなってる。蛍光灯があるだけまだマシで。 旧線跡ということで、トンネルはいずれも鉄道車両が通れるサイズ。言い換えれば、鉄道トンネルの規格である、ということだ。後付けで照明が足されてはいるが、基本的に薄暗く、退避箇所がなく、そして舗装の状態が良くない。あと、

突っ込みトンネルがあるということは、そこは信号場だ。 余談だが、このトンネルの入口付近には、かつて、山中信号場という行き違い設備が存在し、その遺構が残されている。また、観光用の看板も建てられていて、史跡探索に興じるのも良いだろう。

安堵するエルコスさんだったが、突っ込みトンネルとはスイッチバックの引き込み線延長を確保するために掘られた出口のないトンネルで、簡単に言えばただの穴である。入ったところで何もない訳で。 ただし、本線である山中トンネルには入る。そして、ここを通らないと杉津に辿り着けない。

という訳で、ドロップイン。

トンネル幅についてだが、自転車と自動車であれば離合ができる程度は確保されている。

山中トンネルは、およそ1キロ近い距離がある。ほぼ直線状で、出口が見えているのが幸い、なのだが……

そういうルールになっている。しかし、例えば次の伊良谷トンネルなんかだと、トンネル全体がカーブしていて距離も長いため、信号で交互通行していたりする。

伊良谷トンネル。葉原とここだけは信号がある。

伊良谷トンネルの待ち時間は3分。四方はトンネルと崖と山。対向車がなければ、後続車もない、そんな3分の信号待ち。不意に草叢がガサガサ、と音を立てる。

可能性はゼロではない。しかし、幸いにも獣の類に遭遇することなく、信号は青になった。

怖いばかりではなく、天皇も嫉妬した程度の絶景が拝めるポイントもある。 このあと、芦谷、曲谷、観音寺第一と第二トンネルを抜けると、道は下り勾配に。そして、陽の光が注ぐようになる。下りきったところが杉津パーキングエリアで、交差点を左折する。直進すると九十九折れの下り坂を経て、R8に至るが、そちらは交通量が多い上に物流の主幹ルートになっていて、大型車の往来が激しい。

山肌に無理やり道をつけて、断崖絶壁の上を走るようにしているのが災いしている。当然というか何というか、自転車で通り抜けるのは な区間である。そう考えると……

いやいや、ほぼ一択だろうに。あと、やっぱり怖かったんかい。

杉津に向かって下っていく。 さて、杉津パーキングエリア上り線は、これから進むルートの延長線上にある。そして、エリアが設置できるだけのスペースがあるということは、

そして、他のパーキングエリアなどがそうであるように、ここも高速外からの利用が可能なエリアになっている。すなわち……

ツイッターが軽く炎上しそうな画像ができたぜ(#ここまで自走)

こういうことが可能。つまり、補給ができる、ということである。せっかくなので、朝飯でもシバいておこうか、と考えていたら、ふとエルコスさんが、

二灯体制のうち、強力なほうが力尽きかけていた。運搬車まで戻れば替えの電池があるが、タイムロスは痛いので、断腸の思いで電池を購入。

そう考えると、PAとかSAって補給に最適だよな、と。 電池を購入した理由だが、この先まだまだトンネルがある、ということだ。ちゃっちゃと朝飯をシバき、再出発すると、早速トンネル……

杉津トンネルという名前らしいが、照明なしでカーブしていて先が見えない。電池買っておいてよかった。 ……と、喜んだのもつかの間、トンネルを出たら、いきなり雨降ってきた。

なかなか豪快な降り。木陰で緊急避難さ。

2017年の夏季は、あちこちで天気が安定しないと騒がれていた。実をいうとこの日も、直前まで雨なのか曇りなのか、ハッキリしない状態だった。

よって、雨の中を強行突破する選択肢を選んだ。雲の動きが早かったのも判断基準だが、たぶんこの雨はすぐに止むだろう。 案の定、葉原トンネルまで来ると、雨は収まった。とはいえ、目の前には明かりひとつない、漆黒のトンネルが口を開けている。

これにワクワクできるなら、メニアック通り越してヤヴァイ領域だろう。

葉原トンネルもまた、約1キロの長いトンネル。そのうえ、僅かに湾曲していて、漆黒の闇の中に置かれる瞬間が存在する。 そのため、ここも信号による交互通行になっているが、待ち時間は5分。実際に通ってみると、真っ暗すぎて速度は出せず、トンネルを出た時点で対向側の信号は青現示。つまり、

敦賀までずっと下りになる。 さて、葉原トンネルを抜けると、あとはひたすら下り勾配で、敦賀の街へ。R476との交点は立体交差状になっているので、側道に迂回をしていく。木の芽トンネル開通に伴って道が改良されたが、かつては峠付近で林道につながっていた。

下り線側のデッドセクション。遠く向こうに敦賀の街並みが見える。 敦賀までは完全に下り勾配。左手に北陸本線の線路が見えると、いよいよ敦賀の市街地である。ちょうどこのあたりに、車上切替用のデッドセクションが移設されていて、よく見ると架線にスリーブが挿入されている。

北陸新幹線開業に向けて、敦賀駅も新しくなった。 8:25、敦賀駅着。ここからさらにR8を南下し、木之本まで進む。途中、県境周辺と賤ヶ岳トンネルだけは登り勾配区間になるが、全体的には勾配緩めの快走路、……のハズなのだけど、

疋田交差点。右で大津、左で米原に至る。 前日の寝不足なのだろうか、どうにもこうにも脚が重たい。疋田の交差点をR8方向に進み、県道140との分岐を過ぎたあたりから勾配が急になる。登坂車線が出てくる程度に。 そして、この登坂車線がフェイクで、県境のある新道野越までの区間には、もう1箇所、登坂車線がある。なので、最初の登坂車線が終わったあたりで気を抜くと、さらにもう一発

7〜8%の勾配が続く区間。地味にダメージが蓄積される。 ので注意が必要。新道野越までやってくると、またポツポツと雨が降り出してきた。

新道野越にある茶屋にて。嶺南嶺北の境界となる峠だ。 新道野越を過ぎて滋賀県に入ると、道はずっと下り勾配。調子に乗ってギアを掛けて走ると、あっという間に時速60キロ台に。 天気も回復し、むしろ汗ばむ陽気になった。これは良い流れで来てないか?

ツーリング日和になった…… のか?

なんて感じで走っていたら、足下の方から鈍い音。ハテ?

マウント…… しかないぞ?

こんな感じで落っこちてた。確実に踏まれるパターン。 すんでのところで回収には成功したが、買ったばかりのアクションカムは、早速傷だらけになった。

5月に購入し、今は8月です(←ココ重要)。

あまりの慌てっぷりに、エルコスさん担いで走ったよ。 幸い、機能的には問題なかったので、もう一度マウントして再始動。それにしてもこの自作マウント、やはりバネワッシャ入れないと振動に弱いかぁ。

高架が見えてきたら、近江塩津駅。 そのあと、近江塩津駅を通過し、ビワイチの北限部になる、塩津の交差点を通過。ここからしばらくはかつて走った道の逆走になる。藤ヶ崎トンネルの区間は、迂回するのが面倒だったのでトンネルで抜ける。

歩道が広いので、とりあえずこちらもアリではあるが。 消極的な理由でショートカットを果たしたところで、飯浦交差点を通過。このあと、賤ヶ岳区間の旧道に差し掛かるのだが、

下馬評はあまり期待できそうにないか…… 正直な話、通れるかどうかが全然わからない。それに、通れたとしてもその情報が有益かが甚だ微妙。それならば、黙って1キロほど登ってしまった方が良い。

まあたかだか1キロ程度か。 あっさりと登坂が決まり、よたよたと旧道を往く。ビワイチで名高いこの区間、路面に舗装されたマークも、随分とリニューアルされたようだ。

初めて見るビワイチロゴ。 この区間、通過する車両は国道のトンネルを行くので、往来するクルマがほとんどない、という嬉しい区間である。スピードを競わなければ、インナーでクルクル回しながら、木洩れ日の中を快走できるステキルートで、ビワイチ全区間の中でも屈指の気持ちいい区間だ。

エルコスさんと琵琶湖

さほど労せずに、賤ヶ岳トンネル入口までやってきた。ビワイチのときは、既に大勢のご同業が屯していて落ち着くことができなかったが、今回は

琵琶湖とチタンフレームとJKと、あとオッサン このあたりは琵琶湖の最北端に位置する。南端はカヌーやら鳥人間やらで賑わっているが、比較的静かな佇まいを拝むことができる。 グラビア撮影よろしくパシャパシャ撮っていると、次第にご同業の姿が増えてきた。そろそろ下山して、本日のメインイベントに取り掛かろう。

さっきまでのテンションはどこ行ったのよ。

賤ヶ岳トンネルの旧道。ここを抜けると木之本に至る。そして暗い。 途中で下方修正するのも悪くない件木之本でR365に乗り換え、北上を開始。北国街道と呼ばれるこの道は、ゆっくり、うっすらと標高を積み重ねていく。幸いなのは、このルートが旧国鉄の柳ヶ瀬線、すなわち旧北陸本線の線路跡と兼ねているという事だ。

木之本の交差点を左折。良く見ると、木之元ICは嶺北の玄関口になっている。

ところで、時刻は10:00になっていた。予定ではこのあと、山中峠へ戻り、杉津から海岸線に出て、越前海岸から鯖江に出て南今庄に戻るという8の字ルートを往くつもりだったのだが、このままのペースだと、時間的にチト厳しいかもしれない。何せ、後述するがこれから最低でも

地図を見ると、R365からアクセスできそうだ。というよりも、それ以外のアクセス路がない。

なかなか面白いつくりをしているのに興味を惹かれ、この時点でプランニングの変更を決意。

ちょっと寄り道しよう。 今回は南ハーフコースだけにして、北ハーフはまたの機会に行うことにする。そうと決まれば県道33を左折し、余呉湖方面へ。 ようやく天候が安定してきた感があるものの、時折雲が太陽を隠すような天気の中、余呉湖の湖面は穏やかであった。喧噪とは無縁の、静かな日本の原風景がそこにあり、ふと足を止めて一休み。

余呉駅に立ち寄ってみる。

遠く向こう、稲の実った田園の向こう側で、ゆっくりと動き出す北陸本線の電車。そして、稲刈りに勤しむ農家の方と、刈り取る農機具のエンジン音。

なんだこのサマーウォーズ感は?(昨日金曜ロードショーでやってた) のんびりし過ぎて、もうここで今日の行程は終了! みたいな雰囲気に一瞬、なりかけた。そして、輪行袋を持ってこなかったことを後悔したりホッとしたり。 どちらにしても、あまりのんびりし過ぎて涅槃に持ってかれては後が大変になる。そろそろ出発しよう。

余呉湖は、下馬評通りの穏やかさであった。 R365に復帰し、さらに緩やかな登り勾配を北上をする。柳ヶ瀬の集落を通過し、雁ヶ谷を過ぎて、県道140との交点を過ぎると、とたんに勾配が急になる。

県道140との交点。ここを通れればプランニングに面白さが増すのだが。 ちなみに、疋田から刀根を通過し、県道140を利用すると、ここにショートカットすることができる。しかし、柳ヶ瀬トンネルは自転車の通行を認めていないし、仮に何らかの方法を採択したとしても、刀根から柳ヶ瀬までは登りの片勾配。そのうえ信号による交互通行区間を必要とするほど長いので、 である。というかそれ以前に……

そういやきちんと柳ヶ瀬側の洞口を写真に収めてない事実に気付いた。

お察しいただいたところで、それでは北上を。 北国街道は、嶺南地区と嶺北地区を結ぶ街道のうちもっとも東に位置するルートである。古来、越前国の玄関口として、木の芽峠を経て敦賀から京に至る西近江路に対し、木之本を経て中京方面とを結ぶ東近江路と呼ばれていた道だ。 ただし、このルートは途中、ふたつの峠を越えることになる。その一つ目、椿坂峠は、旧道を通行止めにして、高規格のバイパスとトンネルで越える、のだが、

いきなり6%の登り勾配が連続する。しかも、バイパス化したことで、その6%の線形が

久しぶりに心が折れそうになった。 これは強烈に参った。

放置プレイされとる。 推測だけど、旧道は打ち捨てるつもりなのだろう。通り抜けたのは過去に一度きりで全く走ったことがないわけではないのだが、何となくもったいない。 やがて、トンネルが見えてくる。峠直下を貫く、椿坂トンネルだ。

峠を貫く真新しいトンネル 通常、このテのトンネルは峠の頂上部にあり、勾配がないか、あっても逆V字になっているかで、どこかで勾配が緩むようになっているのだが、何とこのトンネル、 北側に向かって、ずっと登り勾配。

その総延長、約2キロ。

そして、そこそこに交通量がある。トンネル内に気の利いた歩道なんてないし、センターラインにはポールがおっ立っているので、後続のクルマを回避するのも一苦労。ほうほうの体でトンネルを脱出したときには、身も心もヘロヘロに。

トンネルを出たら下りになる。 下り基調は中河内の集落まで続き、ペダリングをする必要はほとんどないのだが、とにかく疲労が蓄積していた。そんなとき、

ポンジュース並の命の水。 天然の湧水スポットが現れた。どうも飲めるらしい。そして、洗顔できるらしい。

思う存分、頭から水をかぶる。籠った熱が急速に排出され、その気持ちよさはエk……

地元の名水のようだ。有難く戴く。 ともあれ、生き返った。空になりかけていたボトルに水を満たし、二つ目の峠、栃の木峠へのアタックを開始する。

地図を見て分かってたことなんだけどねぇ…… 集落から峠までは、椿坂と同様の直登になる。椿坂と異なるのは、栃の木峠のすぐ脇が余呉高原スキー場で、それの駐車場が沿線にあるということ。つまり、P3なんていう看板があれば、

コースの先読みがある程度で来てしまうのだ。

スキー場まで来た。 読みは的中し、余呉高原スキー場のあたりが峠のサミット。県境はそこから少し北に進んだところにある。

栃の木峠。 11:58、栃の木峠着。

チタンフレームの娘さんが感嘆するほど、その景色は雄大だった。

谷の向こう側が、今庄の街。 そもそも、この栃の木峠周辺の地形を見たとき、南側はゆるやかに、北側は急激に地形が変化していて、北側のほうが展望が良い。道の形状を見ても、南側はまあまあな登り勾配の直登、北側は10%に迫る登り勾配の九十九折れだ。 そして、峠の名にあるとおり、峠周辺は栃の木が群生している。

しばし、写真でも撮りながらウダウダ時間を潰し、何となくポツポツ来てるなぁ、と感じたところで、出発をすることにした。

峠からはふたたび福井県に入る。 余談だが、峠の頂上から、今朝方通過した山中峠へと至る林道の入り口がある。 この林道を通ることで、今庄周辺をショートカットして旧線跡のトンネル区間にアクセスができる。南ハーフと北ハーフを通しで走るとき、大きな効果を発揮する。

宿題をひとつ残した状態で、ふたたび福井県に入る。先述の通り、谷底に向けて複雑に曲がりくねった急勾配を下っていく。降雪地帯ゆえに舗装の状況は良くないが、それを補って余るほど、攻め甲斐のある低速コーナーが連続する。

つくづく、登る側じゃなくてよかったと。

R476との交点付近。 楽しい下り区間は、R476交点まで続く。交点を右折してさらに下ると、今庄の街並みが見えてくる。このあたりはそば街道という名が示す通り、蕎麦の産地である。

そして晴れていた時の風景が懐古そのもの。

丁度昼食時であったのも幸いだった。今庄の駅から歩いてすぐのところにある、忠兵衛さんで戴くことに。

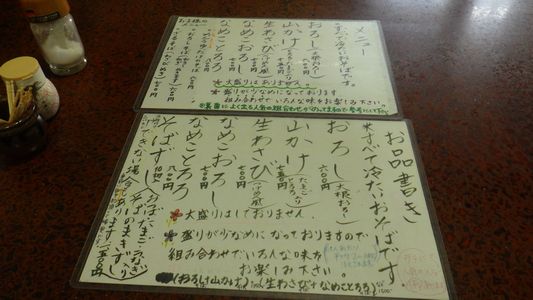

忠兵衛そば。福井県南条郡南越前町今庄75-20、Tel:0778-45-0002 戴いたのは、おろし(600円)、生わさび(700円)、なめこおろし(700円)。三つも食べ過ぎだろう、という苦情は却下する。なぜなら、

左:おろしそば、右:なめこおろし。余談だが、蕎麦湯が濃厚で激ウマだった。 そのため、複数を頼んで味の違いを楽しむ、というのが忠兵衛流。3つとも、そばの主張が逞しい。どれもおいしいが、個人的感想は王道の生わさび(つまり普通のもりそば)。できればそれこそ

メニューにもあるように、2〜3枚を頼むのがここのデフォルト。大食漢なら4枚でも良い。 満足したら、南今庄まで走ってゴール。天気は回復傾向で、頑張って海沿いまで走ればよかったかな、と後悔したが、まあ、次回のお楽しみ、ということにしておこうと。

いなかみち 南今庄は静かな無人駅、時折特急や貨物列車が高速で通り抜けるほかは、長閑という単語が良く似合う山間の小駅だ。

手持ちの三脚は持ち運びが楽なコンパクトなもので、高さを稼ぐことができない。んで、どうしたかというと、

思考力、判断力、表現力の結果。

こうして撮った一枚が、何となく夏っぽい1枚になった訳で。

夏の思い出。そして、コンパクトで高さのある三脚を買おう。 |