|

|

本日のルート (powered by ルートラボ)

中国地方の胎の中へ今日から天気が崩れるという予報だが、薄曇りではあるものの雨が降りそうな予感はない。これは一日、持ちこたえてくれそうだ。

江津駅からスタート。

途中、北緯35度線のモニュメントを通過。

最果てにあるささやかなモニュメント。

スタート地点の一駅隣、都野津からエルコスさんを走らせること15分、途中、補給兼朝飯のためにローソンに不時着し、7:20江津駅を通過。と、その前に……

いや、そうではない。言わば、記念切符だ。 既にご存じの方も多いはずだが、2018年4月に、JR西日本の江津駅と三次駅を結ぶローカル路線、三江線が廃止になる。その理由として第一に挙げられるのが、利用客の減少である。 廃止が大々的に報道される前後で、三江線の存続のために数々のプロジェクトが打ち出された。いずれも魅力的なものばかりであったが、結局、廃止は現実のものとなってしまった。 ワタクシめと三江線の出会いは、実はかなり古く、2001年まで遡る。かつてY丸號と呼ばれたミラターボで中国地方を旅した際、その線路と並走し、そして跨いでいる。

2001年10月に撮影した三江線。たぶん竹駅周辺のはず。

何せとにかく本数が少ない。 あの当時から、目を疑うようなローカルっぷりであったが、それは今も健在である。……来年の3月末までは。 なくなる前に、一度走破をしておきたい。そういった経緯で、今回のルートを決めた。

平たく言うと、こういう駅名票を巡るオリエンテーリングだな。 そこで、久しぶりのステーションサインの旅である。ルールとしては、三江線のすべての駅で、駅名票を写真に納めるというもの。しかも、順番通りに。

これがこのルールの恐ろしいところ(ちなみに薄い本#4にも、グランドルールとして載ってる)で、線形的にひとつとばしで回ったほうが効率的な場合でも、必ず順番通りに回らなければならない。もちろんこんな例は稀だが、たまにやってしまうのだ。

さて、今回の三江線ルートは、ほぼ全域で江の川沿いの道を往く。中国地方最大の大河沿いに走るという構図は、昨年走破した球磨川に通ずるところがある。距離にして約110キロで、勾配変化の少ないゴキゲンなルートのようだ。 R9のガードを潜り、江津本町の集落を抜けたところからスタート。そしていきなりこれ。

どこ峠だ?

しかしそれは杞憂で、導水パイプの下を潜ったところが江津本町駅。ここには恵比須駅という愛称がある。

こんな感じの道をしばらく走ります。 三江線の全駅には、三江線活性化協議会によって、神楽の演目名が愛称として付与されている。神楽の演目としての簡単な概要も記されているので、それを目当てにするのも楽しい。

すべての駅にひとつづつ愛称がある。

二両編成だった。 浜田行きの二両編成がやってきた。休日なので閑散としているが、平日はもう少し賑やかなのだろう。そして、轟音を立てて二両のキハ120が去ると、

かつて、無能の川と呼ばれた大河。

雄大な景色が広がっていたが、これを形容する言葉が見つからない(エルコスさんですら思い付かないほどだ)。是非とも一度、足を運んでもらえれば、と思う。 ここからしばらくは、県道112号線沿いを往く。対岸には幹線としてR261が走っているものの、前者を選んだ理由は、

そしていい雰囲気なのだ。ここが。 ファストランをやるのであれば国道一択でいいだろう。しかし、今回はステーションサインなので、一駅一駅立ち寄らなくてはならない。ついでに言うと、国道側は交通量が多くて、やや忙しない。のんびり走れるという点でも、線路沿いを往く県道112をオススメしたい。 そして、走り始めてから、その選択は正しかったと確信する。もう明らかに、走ってて気持ちいいのだ。

決して早く走っているわけではないのだが、気持ちよく足が回る。その上、まるで描いたような古き良き日本の風景がいつまでも続き、そのひとつひとつがとても画になるのだ。

なんてことを繰り返していたら、そりゃあいつまで経っても前には進めない。

隠しポイントの千金駅より。 隠しチェックポイントの千金駅周辺でも撮影のための停車が続き、揚げ句の果てには、

遂に自撮りに手を出す。

古の時代から、この地を見守る巨木の前でパチリ。

公民館の軒先で。 祠のほとりのベンチでもパチリ。

ちなみに今日のお召はお空さん。 桜が咲いていたら、当然……

とはいえ、桜の樹とエルコスさんを、均等にアップで入れるには、こうする他ないんだけどなぁ。

つまりこういうことだよね。 木造駅舎の川平駅。大江山駅の愛称がつく。ここから隣の川戸駅までは、R261でワープする。所々だが、こういった区間もある。 そして、川戸駅からは名もなき市道と県道295を経て、因原まで向かう。川沿いの鉄路、そして勾配変化の少なさは、昨年走った肥薩線と球磨川の組み合わせと似ている。もっとも、こちらのほうは廃止確定路線で、かつクルマの往来がほとんどない快走路という違いはある。

左手に江の川を望む。

一時期、線路内立ち入りでぶっ叩かれたタレントがいたのは記憶に新しいが、三江線の場合、地元の人は普通に立ち入りしているし、それどころか

軽いトマソン物件状態。

そんなのばっかりである。一応、申し訳程度に立ち入りご遠慮くださいとの看板は建てられているが、そもそも三江線は一日5往復しか走っていない。このあたり、目くじら立てずに紳士協定でいいんじゃないか、とか思う。

並走する道と線路は、幾度となく交錯する。 そんなこんなで走っていると鹿賀駅の手前、地図上では鹿賀谷川の直前で、いきなり道が消えた。

というか、階段になってる。

道が消えて、そこにあったのは、人工的な切り通しだった。しかも、ごっつい門付きで。

エルコスさんの解説によると、要するに洪水を防止するための門なのだとか。普段は開いているが、江の川が氾濫しそうなほど水位が上昇したとき、この門を閉じて水の浸入を防ぐのだという。人工の切り通し、と記したが、よく見ると堤防の一部を切り通しにして、そこを線路が通っている。

余談だが、おそらく陸閘が設けられた理由について。 そんな発見をしつつ、因原まで来ると商店が立ち並ぶようになる。このあたりは、先述の2001年に立ち寄った記録が残っているし、何か所か見覚えのある風景が広がっている。

面白い橋桁。二段重ねになっている。 因原からR261と別れ、ここから先は県道40と並走する。とはいえ、相変わらず走るのはその対岸の、名もなき町道が主なのだが。

とりあえず1/3、といったところか。 久々の危機

石見川本。思えばここで…… さて、立派な駅舎を持つ石見川本駅を11:00通過。このあと、粕淵まで進路を北へ取り、そこからふたたび江の川沿いに南下をする。そして、この時点で致命的なミスを犯していた。

県道40の川本踏切は、過去2、3回は横断している。 石見簗瀬駅には11:55着。所々で桜が咲き始めている。そんな画になる雰囲気をブチ壊すかのように、ワタクシめは急速に

竹駅。ここで最初の味付ザーメンを所望。 やむを得ない。しばらく手を付けていなかったビンテージものの味付ザーメンでも食らうか。ちょうど賞味期限も切れかかっていたことだし。

石見簗瀬でも商店はなく、仕方ないので赤缶を入れた。 しかしその後、行けども行けども商店がない。いや、粕淵にはAコープがあったらしいが、見つけられなかった。 そして、始発が設定されている浜原駅周辺にも、小腹を満たすようなものを売っている商店の姿はなく。

商店もないが、自販も意外とないという世界観。

さらに間の悪いことに、浜原駅の次は沢谷駅ということになるが、これが基本ルートからはみ出ていて、この駅に行くためだけにピストンする必要があるのだ。もちろん、商店がある雰囲気などなく、ここでも体力をゴリゴリ削られる。

なぜ君はそんなところに駅を設けたのよ? R375交点から潮までは、ちょっとした丘越えになる。補給不足の身にはかならしんどい…… どころか、カラダ全体がprpr…… イカン、これはハンガーノック出始めてるか!?

潮駅。桜の時期はさぞ見事なものなのだろう。 丘越えの後は下り勾配。これで一気に潮駅までは辿り着いたものの、肝心の商店は、どう見ても営業しているように見えず。……だが、そこにあったのはコカ・コーラの自販機。

不健康な栄養補給。 という感じで、グビグビと赤缶チャージ。どう考えても不健康な飲み方ではあるが、赤缶2本とリアルゴールドは、高野豆腐のように簡単に呑み込まれた。 そこからさらに南下したところで、ようやく救いの神が現れた。

コンビニの次にありがたい施設ではなかろうか。

途中、所見殺しの坂を持つ石見松原に立ち寄り、道の駅に到着したのが14:14。ランチタイムは終わっていたが、無理言って作ってもらった。

地元婦人会の女将さん食堂、880円。

実は、ここでは注文らしい注文はしていない。ただ単に、「食事できますか?」としか聞いていない。あとで分かったことだが、今日のランチメニューは1種類しか用意されていなかったのだそう。

後述するが、昨日の昼食も、メニューは1種類だった。しかも、3500円の雲丹丼。

島根県邑智郡美郷町長藤248‐2、R375沿い。 しかしながら、良い流れだ。良い流れに乗ってる。きっちり昼食を平らげ、それでも足りぬとシフォンケーキを平らげ、14:45道の駅グリーンロード大和発。 補給できて精神的に余裕が出てきたのが幸いし、先の展望が見えた。ゴールは近い。

高架の石見都賀駅。このあと線路は高いところを通りだす。

国道はトンネルで突っ切る。こちらは川沿いに往く。 三江線最大のダンジョン石見都賀の先、県道55を右折。そして橋を渡りきったところで左折し、県道294へ。宇都井駅へは、このルートで。 対岸にはR375の旧道が並走しているが、あちらでも良い。宇都井駅のすぐ近くに橋があり、そこを渡ってアクセスできる。ただし、雰囲気を味わいたいなら断然左岸側、すなわち県道294だ。

静寂。ときどき風が吹いて木々が揺れ、思い出したかのように汽車が駆け抜ける。

そして、時折三江線の構造物が目に入る。

これは三江線の橋梁だな。

とりあえずエルコスさんを自立させてみるのだが、

絶対に左に倒すな。

ここでヘマしたら笑えない。どうにかこうにかうまく一枚撮れた。 さらに進み、邑南町に入ると、突然視界が開け……

アープの塔?

谷間に突如現れた、塔。まるでダンジョンだ。 ……なんてことはなく、ここが宇都井駅。山陰本線餘部駅の立地に通ずる部分があり、谷を挟んだ両側の鉄路は、いずれもトンネルが掘られている。 ここも、三江線の廃止と共に消えゆく運命にある。潰してしまうのか、遺構として残すのか。

塔自体は、団地の外階段よろしく、ひたすら上に向かて折り返し折り返し登っていく構造。踊り場には、地元の小学生が描いた案内ポスターが貼られている。

にしたってまだ106段もある。

意外なことに、結構有名らしい。そもそもこの宇都井に限らず、三江線全体で、活性化協議会の手によってあの手この手で趣向を凝らしたおもてなしをしている。例えば、田津駅沿いの道路脇には桜が芽を開かせようとしていたが、その足下にはライトアップ用の照明が用意されているし、後述の口羽駅でも、駅舎をライトアップしたり、各駅で工夫がなされている。

地元愛がたっぷり詰まっている。STB適地かも。

それに、言いにくいことだが、ワタクシめもエルコスさんも、今回、三江線には乗車していない。記念に切符は購入し、売り上げに貢献は出来たのかもしれないが、実乗車数には何一つ貢献できていない。つまり、

ホームからの眺め。あと1年で見納めとなるのか。 廃止まであと1年(2018年3月31日廃止予定)。もし再びここを訪れることがあるなら、今度は走破と完乗をセットで考えたい。幸い、活性化協議会はサイクリストに対しても寛容だ。

思えば、道の駅にはちゃんとサイクルラックが完備されていた。 閑話休題。宇都井駅のすぐ近くに、宇都井大橋という橋がある。R375の旧道と通じているが、今度はそちらに移る。

ちなみに、かつてはこっちの鉄橋の下部を使っていたらしい。 地図を見るとわかるとおり、この先、上流の両国橋まで、江の川を自転車が渡れる橋梁はひとつもない。そして、次駅の伊賀和志駅は、右岸側にある。 うっかり県道を走り続けると、そのまま口羽駅まで行ってしまい、ルールを逸脱してしまうのだ。なので、この橋は渡り損ねてはいけない。

広島県にぃ〜、入りましたぁ〜。 渡ったところで広島県の看板が飛び込んできた。そして、三次市の看板も。

島根県に舞い戻ってしまった。 両国橋を渡ると、ふたたび島根県邑南町。この先まだまだ県境を行ったり来たりする。そして、口羽駅は島根県の駅だ。

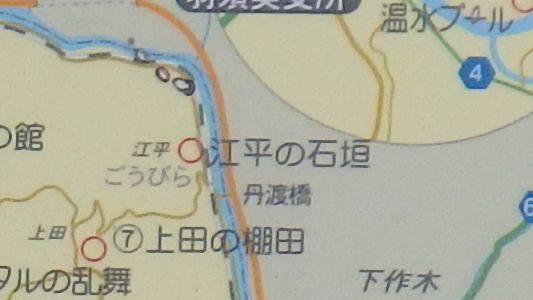

この駅も区間運転の終端を担っている。 さて、ここから江平、作木口、香淀と3駅をやっつける。右岸の名もなき町道を一気に駆け抜ける。

という訳で、両国駅の手前を右折しt……

……!?

一応、次の江平駅のすぐ目の前に、R375に通ずる橋、丹渡橋が掛けられていて、そこを使って迂回は可能らしい。しかも、通行止め区間をバイパスすることは可能。なのだけど……

確かに橋は掛かってそうだが。

苦笑するエルコスさん。しかし、迂回路は交通量過多で面白みに欠ける。片やメインは、通れないかもしれないけど、通れたら楽しい道だ。

だって、こういう道だぜ?

まあ、考えるまでもない。本当にダメだったら引き返そう。 ……で、交通量が皆無の田舎道は最高に楽しくて、時折線路下を潜り抜けるクランク状のコーナーは攻め甲斐があり、おっさんとチタンフレームがキャッキャ言いながら走っていると、

派手に崩落してやがりました。

という訳で、この区間は担ぎでクリア。そのあとの区間は軽くグンマー化していたものの、これ以上の障害はなく、労せずして江平に到着。

江平駅。 しばらく線路沿いに走ると、香淀大橋が見えてきた。橋を渡る直前、アイウェアを外してみたのだけれど、午前中とは打って変わって、天気は下り坂の様相。

江の川に掛かる橋はどれも魅力的。ブラタモリでやんねぇかな? そうすると…… 地図を見ると、次の式敷駅へは、川沿いに走る県道ルートと、門田トンネルで一気に貫く国道ルートの2種類ある。どちらを選択するか……

楽しまさせてもらってますが、ひと区間だけ勘弁してください。 そう判断したワタクシめのアイウェアに、雨粒がポタポタ張り付いていた。さあここからは時間との戦いだ。

補給用に買ったクリームパンを胃に押し込む。 朝霧の巫女が住まう街へ門田トンネルを抜けて、式敷駅へ。ここからは広島県道112号線を経て、三次に向かう。

直進するとR433で千代田方面へ。県道112は斜め左方向。

ところがこれは偶然ではなく、この路線、正式名称を広島県道・島根県道112号三次江津線といい、言わば道路の三江線とでも形容すべき路線だったのだ。ただし、全通はしておらず、しかもあちこちでバイパスやら代替路やらができていて、もはや全線開通の意義は希薄らしい。

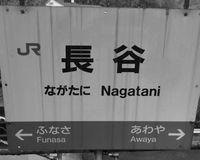

おまけに通行制限がかかっているらしい。 そんな県道112号沿いに、信木、所木、船佐、長谷、粟屋と5駅が、割と短い距離で点在するため、油断すると簡単にスルーしてしまう。特に信木と所木は県道から下ったところにあって見つけづらいのと、長谷駅は看板すらない上に築堤へと上がる階段しか目印らしいものがない。

長谷駅。三次側からだと見つけやすいのだけど。 そして、粟屋駅を過ぎたところで完全に陽が落ち、前後のライトを点灯。ここでR54と合流する。

R54と合流。

尾関山公園を左手に見ながら酷道を南下すると、ようやく眼前に三次の街並みが見えてきた。

街の明かりが見えた。 最後の駅、尾関山は三次の市街地にある。ここまで来るとすっかり街の中で、最後はR375沿いに走って、18:30三次駅ゴール。実走行距離は130キロとなった。

ゴールへ。

ここにステーションサインの旅におけるtipsが隠されている訳であるが。

ちなみに三次駅の愛称は「土蜘蛛」これで35駅コンプリートしたぞ。 今回、三江線の35駅すべてに立ち寄り、駅名票を画像に残した。当然、それをする時間がロスタイムとなる。その結果がこの時刻でこの距離なのだ。

ともあれ、ステーションサインの旅は無事に貫徹した。本当であればこのあと備後落合まで自走して……

それは強く留意されてしまった。後になって分かったことだが、備後落合周辺にはまだ残雪があり、STBなんてしようもんなら確実に

こういう状態。余談だが、備後落合周辺は冬季に鉄道が止まることもある。 レベルだとか。大人しく三次で一泊し、芸備線の始発で備後落合を目指すことにした。

信木駅にて。 【前日、および翌日のお話はこちら!】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|