|

イントロです。年の瀬も迫ったある日のこと、ふとTVを眺めていたら、日本最南端のスキー場CMが放映されていた。それを眺めながら、「いつかは行きたいけど、でも遠いよなぁ」なんて思っていたのである。 そんなワタクシめであるが、退院後の復帰準備期間に、ジョイフル本田(以下:ジョイ本)でこんなのを買った。

むくの鉄板。 入院中にBBQ特集やってるのを、イタタマレナイ気持ちで眺めていたら、無性に鉄板が欲しくなって、ジョイ本とかに行けば鉄板売ってるだろう、と踏んで買いに行ったら、案の定売ってた。 んで、300×450サイズの鉄板を折り曲げたり溶接したりして、一枚拵えてみた。それについては後述する。 閑話休題。件のスキー場は宮崎県にある。運搬車で行ったとしても、まあ門司まではフェリーが妥当なセンだろう。そう思って値段を調べたら、運搬車のサイズ(200系ナローボディ車、全長5m未満)で片道38100円だった。 そこで、ふと思ったことがある。 計算上、自走した場合、確実にフェリーより早く到着する(はかた号が好例)。しかし、ほぼフェリーの運航時間と同じ時間をかけて自走したら、いったい幾らになるのだろうか、と。……つまり、

……という流れを経て、九州まで実踏してきた訳である。

こちらは14時間で東京と博多を結ぶ。 実踏1:フェリーとの差額18:30、有明フェリー埠頭でオーシャン東九フェリーを見送る。

また会おう。 また会おう。あさっての早朝に! という感じで、これから追跡を開始していく。基本的な走行ルートは、R1→R2で門司港なのだが、今回のプランニングには下道が原則、という縛りがある。すなわち、 これが求められる。幸いにして、R1やR2にはほぼ高速道路みたいな区間がひしめき合っていて、それらを使えば、だいぶ費用を抑えられる。たとえば、R1には富士市にある、無料の富士由比バイパスを筆頭に、清水からは静清、藤枝、島田、掛川、袋井、磐田バイパスを経て浜松に到達するルートが確立されている。名古屋からはR23→R25→名阪国道を使えば、奈良まで距離を稼ぐことができる。 R2も同様で、阪神高速区間の930円を負担すれば、松原から神戸市須磨区までワープでき、鬱陶しい大阪市内の渋滞をパスできる。そのあと、比較的安価な第二明神道路、加古川バイパス、姫新バイパス、姫路バイパスと乗り継げば、信号停車することなく兵庫県の西側まで抜けられる。 これらとETC割引を巧みに駆使すれば、フェリーと同等の時間で、かなり安価に文字までたどり着けるのではないだろうか。そう考えたので、

まずはこの渋滞は何とかしたい。 まず、首都圏の渋滞と信号待ちを回避すべく、湾岸環八から高速に乗り、横浜町田から東名高速に入る。 都市部、それも規模のでかい都市部を、ただ通り抜けるだけなら、大人しく高速を使ったほうが良いだろう。ただし、その高速も渋滞していることがしょっちゅうあるのだが。 東名に入ったあたりで強烈な睡魔に襲われた。とりあえず海老名に不時着し、2時間ほど仮眠。起きたら……

雨でピントがガラスに合う程度に。 雨はともかく、運搬車の走行に問題をきたすのが横風。これが、延々と浜松まで続いた。 本来であれば、バイパス区間が始まる清水で下車する予定だったが、日付が変わるタイミングが絶妙だったので、そのまま浜松まで走り切った。ここまでの料金は、首都高が930円、高速道路が3550円である。 浜松で力尽きで本格的に一泊。翌日は亀山まで延々と下道を往く。途中、3000円ぶんだけ給油したが、ここ最近でまた燃料代が上がったような気がする。

そういえば伊勢湾岸道でワープしたな。みえ川越まで。 R23から名阪国道に入る。相変わらず風は強いが、天気は悪くない。1時間ほどで通過し、10:43西名阪道へ。

久しぶりに名阪国道西行を走ったけど、ちょっと怖かった。 西名阪道を経由して、阪神高速14号線に連絡し、神戸方面へ向かう。伊勢湾岸道960円、西名阪道810円、阪神高速930円、第二明神320円。天気は晴れたり曇ったりだが、雨は降らなさそう。このまま持ってくれるとよいが。 さて、阪神高速にまつわるワンポイントアドバイス。阪神3号線には、急カーブや渋滞ポイントがあり、そのまま走るとまず間違いなく渋滞にはまる。そこでオススメなのが、16号線→5号線と乗り継ぐルートである。

湾岸線は車線が広いので、快適。ただし横風(海風)が強い。 阪神高速には、一部の料金所で乗り継ぎ制度というのが採用されている。かいつまむと、一旦一般道に降りて、もう一度乗りなおしたとき、追加の料金は取らずに通し料金でカウントするよ、という制度である。 こいつのメリットは、湾岸線への迂回だけにとどまらない。住吉浜で乗り継ぎのために降り、そのあと摩耶から乗りなおす間に、給油施設とかコンビニとか、そういった商用施設が多く存在することである。つまり、高速道路に乗っている状態で、補給ができる唯一の区間、という訳だ。 名古屋で補給した燃料が底を尽きかけていたので、ここで5000円分補給。タンクは70リットルだが、5000円で満タンになる。

摩耶から再度、阪神高速へ。 第二明神からの、いわゆる阪神・播磨間臨海地域バイパス群を通り抜けると、ここからしばらくは高規格の有料道路はなくなり、広島までの長い道のりをこなしていく。

姫路らへん通過。 このあたり、市街地では軽く詰まり、それ以外では比較的よく流れる。なので、高速ワープを使うか否かの判断はとても難しい。そこでひとつの考え方として、広島を境に広島まで乗るか、広島から乗るかを決める方法がある。 広島の市街地はそこそこ大きく、路面電車が走っていることもあってか少々渋滞がつきまとう。そして、その東西の行程を見ると、どちらもある程度の規模の市街地を通過するため、思いのほか時間がかかる。

日が暮れてきた。岡山、倉敷、笠岡、尾道と、通過に手間取る。 そこで、どちらか半分は高速でワープし、残り半分は下道で凌ぐ、という作戦。こうすれば、経済的な負担を抑えつつ、距離を稼ぐことができる。参考までに、志和から防府東まで、2510円であった。

志和を過ぎてしまうと、広島市街を抜けるまで山陽道は遠のいてしまう。 あとはR2を下関まで南下し、関門トンネル150円を支払って、門司港へ。

関門トンネル。 到着は22:40。体力と精神力が許せば、もうすこし削れたかもしれない。参考までに、いくらかかったかというと…… ……まあ、2万浮けば万々歳ではなかろうか。クルマの運転が好きな人は、オススメはしないけれど試してみるとよいだろう。

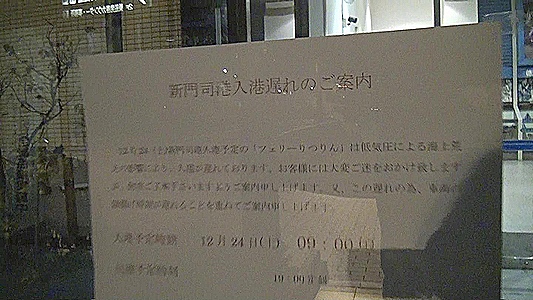

到着してから知ったが、なんと船は大幅に遅れていたそうだ。 実踏2:九州の温泉街九州は、別府や指宿など、多種多様な温泉が湧いていることで有名であるが、じつは九州全土、いろんな場所に温泉は湧いていて、それらがだいたい、古くからある温泉街を形成していたりする。樋脇町(現:薩摩川内市)にある市比野温泉なんかもそんな感じだ。

2009年に撮影した、市比野温泉の中心部。左側が共同浴場。 今回、ひとっ風呂浴びたいなぁ、とか思っていた矢先に見つけたのが、R3沿線にある、山鹿温泉である。

山鹿温泉さくら湯。 歴史は古く、平安時代末期に発見された湯で、泉質はアルカリ性単純温泉。ややぬるりとした温めの湯で、長い時間浸かっていられるような優しさがあった。 立ち寄り施設としては、街の中心部に共同湯であるさくら湯が開かれており、300円で堪能できる。駐車場が完備されている。 このほか、メジャー、マイナー含めて古くからの温泉街が築かれている街が多いという印象がある。九州方面を旅するひとつのネタとして、いかがだろうか。

424のときの話だが、人吉温泉なんかも古湯で、良い感じの共同浴場が並ぶ。 実踏3:周波数が変わる。このあと、所用を果たしに南下を続けていくのだが、例によって八代〜えびのは肥薩線周りが鉄板なので、まずは高速に乗る。

そして人吉方面へ。日奈久方面ではない。 R219は、10月にエルコスさんで走破済みである。そして、高速における南行というのは今回が初めてであり、過去に二回走破した北行との違いを堪能したい。

雰囲気としては、東北道の鹿角〜松尾間に近いかも。 最初のトンネルを抜けた瞬間から、今までの雰囲気と異なる、というのは相変わらず。八代から人吉までの38キロ区間、山岳ハイウェイを楽しもう。

肥後トンネルに入る。 肥後トンネルは、九州のトンネルとしては最長を誇る。ただし、これだけ長いのにトンネル内に県境は存在しない。熊本県から入り、熊本県に出るのだ。 特筆すべきは、トンネルを出た直後に現れる、この看板。

読んで字の如く。 今のところ、ここくらいでしか見たことがない。参考までに肥後トンネルの北側は756KHz、南側は846KHzである(いずれもNHK第一)。ただし、カーナビ全盛のこのご時世で、この看板の需要がどれくらいあるのだろうか…… 高速は人吉で一旦下車。このあと、R221ツインループ区間(通称:ぶーりん南行)を味わうとするか。

八代−人吉間は、 実踏4:鶴田ダム・リローデッドさて、先述の所用というのは、ふたつの意味を持っている。それは、ぶーりん南行の車載動画の撮影、そして鶴田ダムの再訪である。特に、後者は424のとき、道路が通行止めになっていて辿り着けなかった、という激苦な思い出が残っていて、次に再訪するとしてもいつになるのか、などと思っていたら することと相成ったのである。今回は、前者の目的も果たしつつ、吉松駅の脇から県道448号を抜けていくことにする。

ちょうど、吉都線のキハ単が通過していった。 県道448の入口はややわかりにくいが、菱刈方面に向かうように進路を取れば、まず間違いはない。ちなみにこのルート、勾配きつめだが交通量がほとんどなく、天気さえよければ自転車で十分楽しめるルートだった。吉松から曽木の滝ツアーに出かける際には、検討してみてもよいだろう。

ただし、道はこんな感じ。 その後、県道48で曽木の滝なのだが、湖畔周遊道路は工事で通行止めのまま。そこで一旦R267を南下し、県道404を北上してダムサイトへ。特徴的な放水管は位置変更され、もともと管が生えてた部分にポッカリと穴が開いているのが印象的であった。

治水機能の強化のために改造中の鶴田ダム。 なお、鶴田ダムは鹿児島県で唯一の公式ダムカード発行ダムであり、しかも土休日も対応していただけるとのこと。せっかくだからゲットしておきたい。

湖畔を望む。遠くに写る水平の道こそ、424のときに走れなかった湖畔道路。 実踏5:椎葉への道地理マニアであれば、その名前くらいは耳にしたことがあるだろう、辺境の地、椎葉村。 四方を山で囲まれた谷底に、静かに開かれた集落。バス以外の交通機関はなし、そのバスですら最寄りの街より2時間半かかる。そんな地理的な状況から、これ落人伝説とか関係してるのかな? なんて思っていたら、 詳しい説明は各種webページだったり、現地の史跡である鶴富屋敷を拝観するのがよろしいかと思う。そんな椎葉村だが、問題があるとすると、その椎葉村への道のりである。

要するに、こういう道を走るのです。 椎葉村への道は、熊本方面から五ヶ瀬を経由して至るR265南行ルートと、日向市から登っていくR327ルート、そしてもう一本のルートの3つに大別される。前者2つは、隘路ながらある程度整備されて、初心者でも走りやすい程度には改良されている。言い換えれば、基本的にこのどちらかのルートで椎葉入りすることを推奨する。 問題は、もうひとつのルートである、水上村から椎葉入りするルートである。そしてこれが、 だったのである。 湯前のスーパーマーケットが最後の補給ポイントになるので、そこである程度食料と燃料を仕込む。ここから椎葉までの区間、補給できるポイントはほぼ皆無…… 強いて言えば湯山温泉の温泉街でちょこっと買えるか。

サンロード湯前店。肉と魚が恐ろしく安かった。 湯山温泉を過ぎると、道は一気に狭くなる。これはアレだ、林道を国道に昇格させたような感じの道だ。

ようやく椎葉入り。 一気に勾配を上げ、湯山峠を越えると、地理的には椎葉村に入ったことになる。しかし、街の中心はさらに峠をいっこ越えた先にあり、そこまでの道が完全に林道。 道幅は1車線程度、一部で2車線、そして一部箇所で 幸いなのは、電話は通じる、という点だけだが、こんなところで致命的にミスったら、助けが来る前にお陀仏になりそうだ。 また、街の中心へは、R265を往くルートと、大河内桑木原林道を往くルートがある。後者のほうが距離が短めだが、路面の状況はあまりよくなく、落石なんかにも注意が必要である。

ここを左折するのが国道ルート。公式には直進の林道ルートを勧めている。 こうやって、真っ暗闇の中をひた走ること1時間半ほどで、ぽつぽつと明かりが見えてくると椎葉村の中心だ。

椎葉のメインストリート。 なお、鶴富屋敷の脇に、観光客用の駐車場があり、観光の拠点とはなるのだがいかんせん住宅街。車団地をしたいなら、面倒だが県道142を登り、上椎葉ダム湖畔の駐車場を選ぼう。

上椎葉ダムを望む一等地で一泊。 実踏6:五ヶ瀬ハイランドへの道結論から言うと、五ヶ瀬での初滑りはキャンセルとなった。 東京出発時には大丈夫だったようだが、そのあと天候が悪化(この場合、気温が上昇したことを意味する)し、滑れるほどの雪が確保できなくなってしまったのだとか。 このテの問題は、現地に行ってみないとわからない程度に流動的で、ある意味バクチではあったのだが、ほかに良い画があって撮れ高は稼げたから、それほどショックではない。 さて、その五ヶ瀬ハイランドであるが、いっちょまえに貸スキー屋さんがある。

営業はしていなかったが。 そして入口が、ものすごく地味。

ちょっとした路地に入るかの如し。 言っておくが、ここは日本最南端のスキー場、もう少し着飾ってもバチは当たらないと思う。 駐車場へは、ここから6キロほど、林道のような急勾配を登った先にある。入口付近にインフォメーションスペースがあり、どうやら駐車場周辺は積雪があって凍結しているのだとか。繰り返し言うが そして、これである。

宮崎県の映像です。新潟県ではありません。 ちなみにこのルートを往復してわかったことだが、間違いなく4駆にスタッドレスじゃなきゃダメな坂で、路面が凍結していた場合、2駆は高確率で登れなくなる。そういう斜度であった。もしこれから五ヶ瀬に出向く方がいたら、参考にしてみていただきたい。

特に早朝は要注意。画像のとおり、完全に凍ってる。 実踏7:鉄板と車団地と九州のホームセンターとねんがんのはいえーすをてにれたのでー……

調理開始。

焼きそばが焼けた。 なお、この鉄板は先述のとおり、ジョイ本で買った素材としての鉄板を曲げたり切ったり溶接したりして作ったもので、厚さは3.2mm。たぶんこれより厚いと 一説には鉄板の厚さは4.5mmとか6mmが良い、みたいなことが書かれているが、まあこれだって安物鉄板と比べたらだいぶマシだろう。実際、シーズニングを経てやきそばを焼いてみたら、普通にウマかった。

やきそば画像は先述のとおり。そして、鉄板を使わないことだってある。 ただし、写真に写ってるこのサイズ(300×450)の場合、カセットコンロに乗せると両端が余る。乗せ方を間違えるとボンベが破裂する恐れがある。 そこで、作り方もわかったから、300×300くらいのサイズで、もう1枚作っちゃおうかなー、なんて思いつつ、比較的大きめのホームセンターを探していたら、ハンズマンなるホームセンターを見つけ、

フォントといい佇まいといい、アメリカンな感じが。

ワクワクするような品ぞろえ。 というレベルの品揃えに度肝を抜かされた。ジョイ本と同等、いや、それ以上だ!

ガーデニングコーナーとか、どこかのテーマパークかと…… という訳で、無事に300×300の鉄板を入手できたので、東京に帰ったら拵えてみようと思う。目指せ車団地でもんじゃ焼き!

作ってみた。なお、このサイズならカセットボンベに干渉しなさそう。 実踏8:中国道のマニア向け区間九州からの帰路、三井野原で滑れるかも、とアタリを付けたものの、結局三井野原も滑れず。仕方ないので、そのまま山陰を駆け抜けて、まず間違いなく雪があるはずの乗鞍を目指すことにした。

本州再上陸。 んで、高速を中国道高田まで乗るつもりで、門司港インターからドロップイン。……で、皆さんは中国道を直進するのと、山陽道→広島道と乗り継ぐのと、どちらを選択しますか? という話。 一般的に、後者は線形が良く休憩施設も整っていて、かつ距離が短いこと。前者は勾配と急カーブが160キロ近く連続するうえに重大事故多発ゾーンが数多くあること。

直進に決まっているだろう? んで、ハッキリ言ってこの区間、山陽道全通した今となっては、利用者なんて相当なマニアしかおらず、常時ハイビームで無問題。それどころか、本線上でヤンチャしても、検挙されるどころか ので、色々なことが試せるステキロードなのである。広島以東から山口方面へお出かけの際には、是非中国道のご利用を。 (ただし、給油できるサービスエリアは全部潰れてるけど)

こんな急なカーブあるかい。 そんな中国道マニア向けポイントの筆頭が、吉和サービスエリアである。

例1 上下2枚の画像を見比べてみて欲しい。

例2 ハイ! わかった人? 実は、吉和サービスエリアの看板のうち、片方の配色が逆になっている。これはインターチェンジ用の看板の配色と同じで、これまたここでしか見たことがないレアな看板である。これが上り線にあるか下り線にあるかは敢えて伏せておくので、現地を訪れた際には、 見比べてみるとよいだろう。 続いては、境トンネルである。

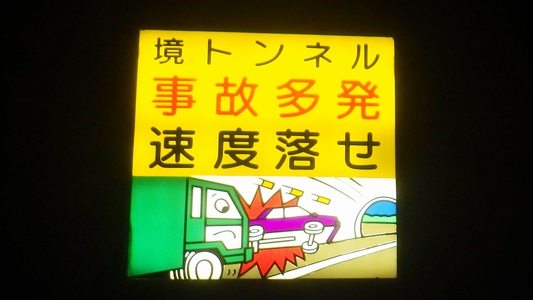

中国道有数の難所(特に上り線が) 吉和サービスエリアからさらに少し進んだところにある、長さ約450mのトンネルだが、1988年に死亡事故が発生しているなど、事故の特異点となっている。 下り勾配に加え、右にカーブしていて見通しが悪く、それが特異点となっている。そのため、このトンネルは特別なものだと強くアピールする看板が、実に多く掲げられている。

見通し悪いどころか、出口が見えない。しかもカーブが急。 特異なトンネルではあるが、しかし距離が短いので、抜けてしまえば何てことはない、ごく普通のトンネルなのである。しかし、危険な個所であることには違いはないので、安全に留意して通行したい。

マニア区間は広島北JCTで終わりを告げる。 実踏9:三次インターまで79km!?2001年に撮影した画像データに、このようなものがある。

……!? 案内標識として、明らかにおかしな距離が示されている。ジャスコじゃないんだから。 ただし、この看板が存在した背景はある程度想像できる。そもそも中国道が建設された時代、山陽道も山陰道も開通するとは考えられていなかった可能性がある。中国道が通っているルートが、陰陽どちらからでもだいたい同じ距離になるような位置を通していることからも、そう予想できる。 そうなると、陰陽の末端からしてみれば、唯一開通している高速道路への案内標識としては、至極妥当なものだったのではないかと考えられる。 んで、この標識は、確かR54沿いで見た記憶がある。久しぶりに拝みにでも行くか。

松江方面へ。 R54は、陰陽連絡国道の一翼として、広島市と出雲市を結んでいる。中間点は三次になり、ここには鉄路も通っている。……なんて書くと、自転車で走るのに向いてますね、みたいな話に

松江は100キロ先らしいのだが…… なんと、本当にサイクリングコースになっていた。この表記は、しまなみ海道でも同じものがあったので、中国地方オリジナルのものなのだろう。

こんな感じで時々思い出したかのように現れる。 そんな中、見つけたのが32kmの標識。

それでも32kmはまあまあなもんだ。 やはりここにあるな…… そう確信して、北上を続けていくのだが……

だいたい当時と同じくらいの位置で撮影。 もう、なくなったかもな。そう確信した。なぜなら、16年という歴史の移り変わりによって、山陰道と松江道が開通していたからだ。

今や、鳥取から島根まで、立派な道ができてんだ。 これでは、わざわざ79km先のインターなんて目指さないし、そもそも雲南から三次までは無料区間なのだ。 時代の移り変わりとは無情なものである。結局、79km看板は見つからないまま、R9交点に差し掛かったのだった。

R9交点。 余談だが、2014年版妻に、道の駅さくらの里きすきで、割子蕎麦食べ放題なるものがやっている、という情報が書かれていたが、

ただし割子蕎麦自体は供されている。 ああ、諸行無常…… 実踏10:おんせんたまごをつくろう!鳥取から先、敦賀へと出たかったので、餘部橋梁を経由するルートを選んだ。その餘部橋梁の手前にあるのが、浜坂という街だ。温泉とカニが名物で、この時期は毎日のようにカニが水揚げされている。

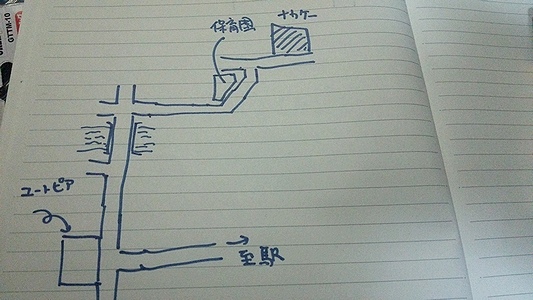

冬には「かにカニはまかぜ」という特急がやってくる街です。 んで、その浜坂の街には、ちょっとわかりにくい位置にあるが、日帰りの入浴施設がある。ユートピア浜坂といい、300円で入浴できる。

福祉施設を兼ねているのだそうだ。 その入浴施設の脇に、こんなのがある。

取材時、景気よく湯気が立っていた。 どうやら、ここで温泉卵ができるらしい。しかし、卵なんてどこで買う? ……しかし心配はいらない。自転車で5分も走ると、ナカケー白川店が店を構えている。

但馬に根付くスーパーです。 フロ入る前にザルかネットに卵を放り込んで、30分もすれば出来上がるらしい。個人的には1時間くらい浸けておくのがよろしいかと。

そのため、ザルかネットは必須。間違ってもダイレクトドロップインは面倒なことになる。 ちなみに、買ってきたカニを蒸すのに使う人がいるらしいのだけど、湯温が低いのでやっちゃダメらしい。

ちなみに、ユートピアからナカケーへの道順。 実踏11:餘部橋梁山陰本線のシンボルでもある巨大な鉄塔は、老朽化によって次代にバトンタッチ。PCエクストラドーズド橋となって生まれ変わった。

久しぶりに見たけど、さほど違和感はない。 観光の一大拠点が大きく変わることで、イロイロと話題にもなったようだが、とりあえず元気でやっているようだ。

何脚か、鉄塔は残されている。 観光事業を活発化させているようで、餘部駅までの歩道は整備され、歩きやすくなった。また、駅舎も近代的なものになって、ぶっちゃけきれいになった。

ごく普通にSTB適地になってしまった…… また、鉄橋の一部はフリースペース空の駅として活用、展望スペースと生まれ変わった。

二代目は、初代のすぐ真横に建てられた。その初代橋の一部が、展望スペースになっている。 そうこうしていると、17:01浜坂行が到着。下車するお客さんがそこそこいたのが印象的だった。

この日は2連。 ちなみに、鉄橋に使われていた材料は、オブジェになったり、ベンチになったりしてr……

最初見たときは、ベンチとは思わず、むしろ廃ざ…… まあ、再就職の場は提供されているようだ。

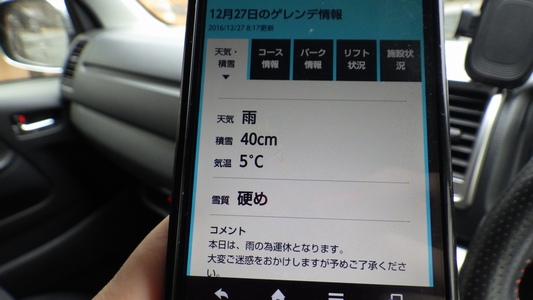

遠くからでも橋の存在を表していたアノ部分は、二代目の下で余生を送っている。 実踏12:雪はどこだ?翌朝、乗鞍にて。

ハゲ山。 慌てて公式サイト見たら、雨天により運休とのこと。

雪じゃない、雨なんだ。 結局、雪に触れたのは九州のみ、という、何ともトンチンカンな実地踏査の旅であった。

もうちっと雪国としての自覚を持っていただきたい。 |