|

本日のルート (powered by Ride With GPS) ピッ、とやったらピコーン! ってさて、2025年の夏は、先述の通り計画すら立てられず。

8月のお盆の時期である。まともに宿など確保することなどできないと諦めて、ハナッから運搬車での移動とした。これなら、多少は蒸し暑いが宿代は実質ゼロである。

徳を積むアクティビティ。 ……で、言うなれば法事な訳だが、どうせ荷室は空いているのでエルコスさんも連れてきた。あわよくば、どこかで少しくらいは走れるかもしれない、と。

頑張って、観光できるところは観光して。

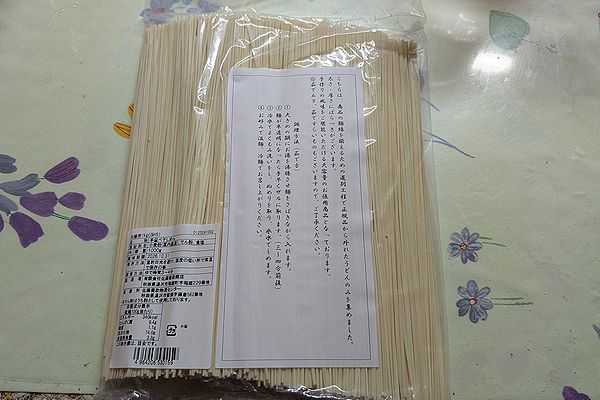

うどんの中では高級な部類で、日本三大うどんの一つにも数えられる稲庭うどんの製造工場は、湯沢市稲庭地区に集中している。佐藤養助商店はその中でも、寛文5年から続く歴史ある大店である。

食事もできるし土産も買える。

そんな自社工場を併設した大店ならではだが、製品の切れっ端を安価で販売している。贈答用ならともかく、自分で食べる分なので多少の不揃いは何ら問題ない話。しかも、製品版と比較しても価格はおよそ半値。

大丈夫だ、問題ない。むしろ足りないくらいかもしれない。

これで1404円。かなりお買い得。 ところで閑話休題。稲庭から北上し、母の郷里である青森に向かっている車中でのこと。

ダンゴムシでおなじみ大館を通過。

現状に於いて、スケジュール的には1日だけ完全フリーとなる日を作れそうなのだ。しかも運搬車を持ち出しているので、起点となる場所は基本的にどこでもよいし、何なら一応、輪行袋も持ってきている。

エルコスさんが念押しをした。つまり、法事の合間に本当にロングライドに出ていいのかどうかの確認。繰り返すがそれについては元からそのつもりでいたので、何も問題はない。あまり遠くに行かなければ。 大館名物、ダンゴムシ脇のスーパーで買い出しをしながらそう答えた。……この時は気付いていなかった。

どちらかというと「やっちゃってOK?」的な意味だったことに気づかず、いつしか青森県に。

突然、明るい声でエルコスさんが声を上げた。満足そうな表情で、こう言った。

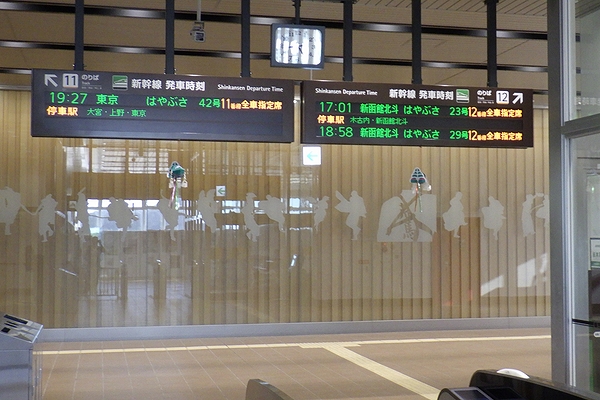

そういやちょっと前までねぶたで盛り上がってたんだった。 今や東北新幹線の終着駅であり、北海道新幹線の起点駅であり、鉄路における青森の新たな玄関口となった新青森駅。今日も今日とて大いに盛り上がっているのだが、そこでエルコスさんは何かを確認したようで、

言いかけて、はた、と気付いた。そういえば、こんなシチュエイションを今年に入ってから経験済みだったような。

蟹田のスーパーMAEDAで物資を仕込む。このあたりの主要な補給基地。 エルコスさんからの提案16:09、奥津軽いまべつ駅着。

日本で一番利用客数の少ない新幹線駅。

ここはれっきとした新幹線駅。一説には、こんな所に駅を建てて、野生動物でも乗せるおつもりか? と揶揄されたことがあったとかなかったとか。

ただ、部分廃止が決定した区間は荒れ放題に。 新幹線駅といえばある程度の都市部にあるイメージだが、時代の変化とともにこういった秘境駅然とした場所にも設置されるようになった。特にこの駅の場合、元々は青函トンネルの保守基地だったり緊急時の避難場所としての役割を持たせた場所だったのを、地元の請願により駅に昇格した歴史があるので、乗降客数を基にしての無駄な駅論争からは一旦切り離した方がよいだろう。

まあまあ上等な駐車場を完備。 駅隣接の駐車場を見ると、まあまあな台数の県外ナンバーの車両が停まっていた。どうやら、この駅で車両をデポして道南に渡るという新しい活用法が定着しているらしい。

とりあえずエルコスさんを輪行袋に押し込みながら、頭が真っ白になるワタクシめ。……いやさ、さすがにそれは想像してなかったよ? あまりにもノープラン過ぎではないのかね?

ヤマイドウ11のときにやったな……(2019年4月に撮影) 何しろ、今はお盆のシーズンなのだ。新幹線のチケットは立席特急券で買えるからいいとして、今日の宿などどうするおつもりなのか。 さすがに昨今のコンプライアンス事情を考えるとSTBはご法度に近いし、新函館北斗の駅周辺なんてネットカフェすらない場所だ。

今日も絶好調に青い。 どうやら、先ほど車中でエルコスさんは最善の行動を取っていたらしい。……最善の行動イコールピッっとやったらピコーン! なのだけれど。

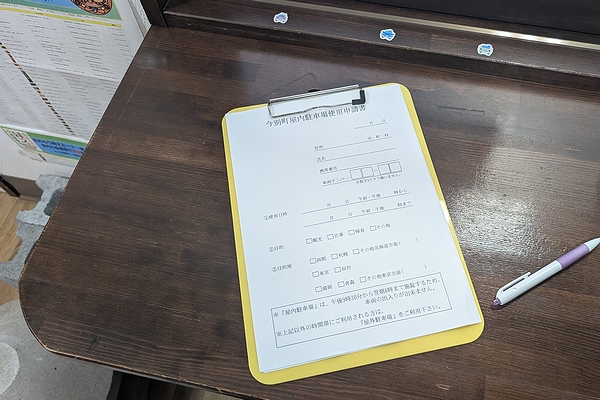

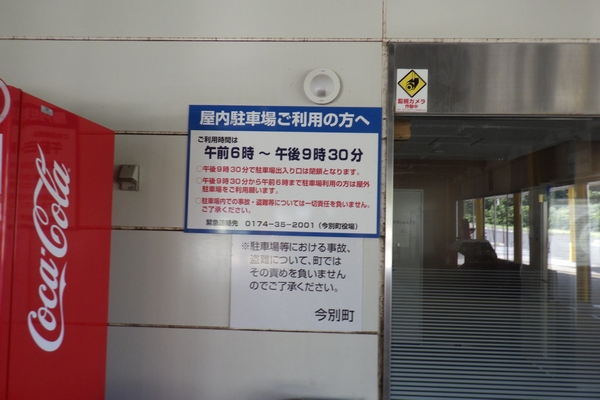

17:01のはやぶさ23号を狙う。 さて、奥津軽いまべつ駅の屋内駐車場に車両をデポする際の注意事項を一つ。道の駅の受付で、駐車場の使用申請書に一筆書いて提出しておこう。

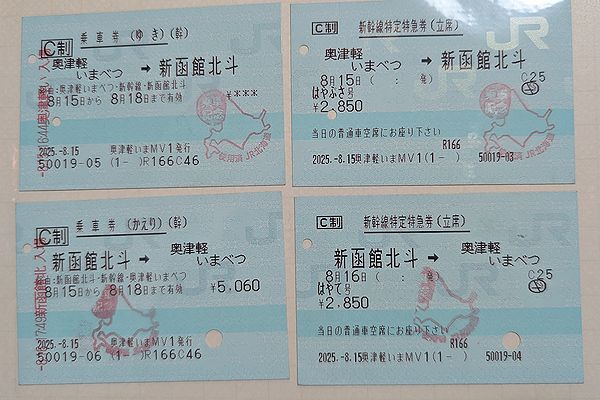

道の駅入って左手の事務所窓口に置いてある。 チケットであるが、さすが新幹線駅だけあって、みどりの窓口が併設されているので購入については心配ない。新函館北斗との往復を特定特急券で購入する場合、トータルの運賃は10760円となる。

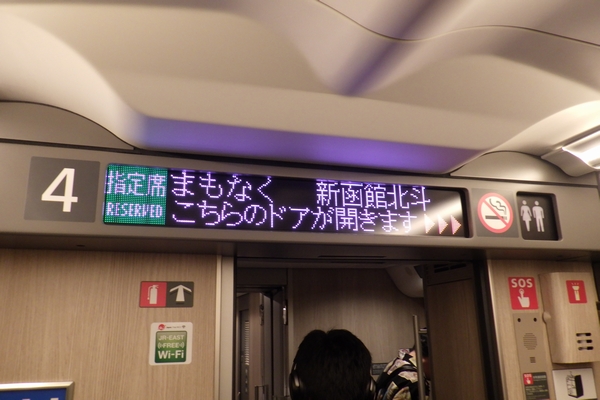

特定特急券であれば列車指定なしで買える。日付が変わるときは乗変手続きをする。 17:01発のはやぶさ23号に乗ると、新函館北斗駅には17:47に着くそうだ。

あっという間に、

ホントに来ちゃったよ…… ……で、新函館北斗駅前にあるいつもの定宿に逗留し、明日の行程を決めに掛かる。とはいえ、道南エリアは案外走れる場所が限定されがちで、特に函館周辺ともなると、総距離100キロを超えるようなルートはそうそう多くない。

そういえば新しいルートが開拓されていた。 この総距離約459キロに及ぶ巨大なインフィニティルートのうち、松前半島側はヤマイドウ11で、亀田半島側はヤマイドウ17で、それぞれ走っている。

2023年の来訪時は、荒天で行程の大半が雨模様であった。そのため、いくつか撮影し損ねたスポットがあり、日を改めてまた来ようという流れになっていた。付け加えるとヤマイドウ17がナンバリングされた記事は3本あるのだが、この時撮影した動画ファイルは、

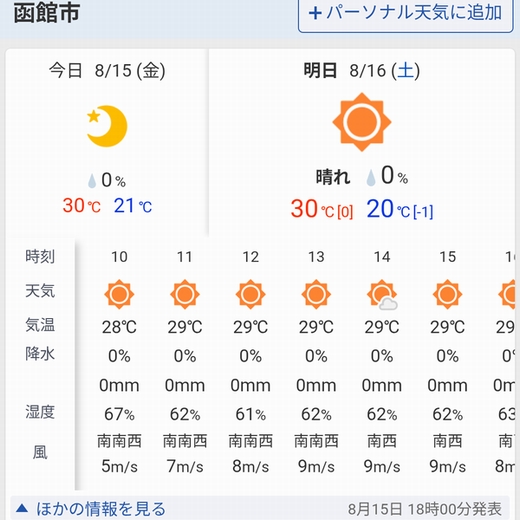

運搬車が動いているときにデータの移し替えは厳に慎もう。……そう心に誓ったのは良い思い出である。そういったこともあって、亀田半島周辺の走行動画データはひとつも残っていない。幸い、明日の天気は申し分なく、一日通して雨具の必要はなさそうなので、このタイミングで撮影し直すことに。

風速の項目におかしな数値が並んでいるのだが……?

ここでエルコスさんからそんな提案を受けた。セオリーとしては、海岸線は時計回り、湖岸沿いは反時計回りすることで、それぞれ水辺に近いところを走れるのだが、

曰く、「海が見えない訳ではない」と。それに、ヤマイドウ5以来の函館市街観光もできるから、決して悪い話ではないそうだ。

ルート選定に時間がかかり、何度かハマナスクラブとを往復する羽目に(この辺唯一のコンビニがここ)。 ……こうして、予想すらしていなかったヤマイドウ21が、あっさりと開催されることとなった。

季節柄、ライダーも多く宿泊していた。 道南は思った以上に濃かった。6:18、新函館北斗駅を出発。

いい天気だ。 まずはR5に出て南下し、五稜郭タワーを目指そう。

おおよそ12時間が持ちタイムということになりそう。ちなみに、奥津軽いまべつに停まる新幹線は、21:57が最終便となる。言い換えれば、それに乗れれば確実に青森に戻れるのだけれど、

確かに書いてあった。 もちろん、屋外駐車場や、駅からちょっと離れたところにある臨時駐車場に停めれば出入りは自由になる。

とりあえずR5まで来た。 さて、R5交点を右折して、ラッキーピエロの総本店を過ぎると、函館新道との分岐に差し掛かる。

函館といえばこれ。

ここから七飯、桔梗のあたりは函館のベッドタウンとなっていて、人通りも多いし信号も多い。かつてはこの道しかなかったが故に、まあまあエグい渋滞が頻発していたらしい。

昔、ここを大型トラックとかがバンバン通っていたということ。

しばらく往くと、見事な松並木が見えてきた。

赤松街道、という別名がつけられている。

そんな感じの道なので、住宅街を往く割にはまあまあ見どころがあり、

単線非電化の高架橋。 これは藤城支線の高架で、ある時期までは札幌方面の下り列車、特に特急や急行といった優等列車はこの支線を通り、130ほどの登りを経て大沼に至っていた。

地理的に見て、この大沼周辺というのが鉄道における難所のようで、大沼の北側、つまり大沼から森までの区間にも、同じように支線が建設された。砂原支線である。

支線の交換駅は、こんなふうに有効長が長い。車両はキハ単なのに。 現在でもこれら支線は、特に貨物列車が大沼を越える際の勾配緩和用として機能しているほか、本数は少ないが普通列車の運行も行われている。優等列車は通らなくなったが。

新幹線新駅として、旧渡島大野駅が新函館北斗駅となったのが2016年3月のこと。新幹線新駅を通らないわけにはいかないし、その頃には優等列車に用いる車両も多少の急勾配なら何とかなる強心臓のキハ281か261が採用されていたので、下りの優等列車は原則、支線を通らなくなったのである。

とか何とか言ってるうちに……

五稜郭タワーは、この辺りでは最も高い建物ということになる。なので、遠くからでもその存在がよく分かる。

なんか見えた。

そして、住宅街の中を突っ切るように五稜郭を目指すのだが随分と走らされる。

実際のところ、最寄りの駅は函館市電の五稜郭公園前になるらしく、観光案内でもその旨案内されるのだとか。

堀まで来た。 さて、7:27、五稜郭タワー着。まだ時間が早すぎて営業すらしていなかったが、

雪ミクがお出迎え。

初めて訪れたのはヤマイドウ5のとき。あのときは新選組と絡めていたが、今ではすっかりコナンと絡んでいる。

名探偵コナンの劇場版タイトルに、うどんげのスペルカードを想起する人はまあまあ多いとか。 余談だが五稜郭は戊辰戦争の舞台であり、幕府の本拠が置かれていた場所である。ただ、堀を囲む外周路は、今ではランニングコースになっている。

そんな五稜郭を辞してさらに南下すると、函館駅に着く。

かつての北海道の玄関口。

函館の駅前には朝市があり、立地も相まって観光客で賑わっている。ここで食事をしてから海沿いの道を歩き、赤レンガ倉庫を詣でるというのがルーティーンなのだそう。

なので、ちゃんと観光しようと思ったのだが、

これはまだ良いほう。

……で、どんなところがあるのか、と問うと、エルコスさんはまず最初に、摩周丸を案内してきた。

かつての青函航路の主役機。

次に、赤レンガ倉庫へ。

正しくは「金森赤レンガ倉庫」。創始者の渡邉熊四郎が開いた店の名に由来する。

当然のように、有無を言わさないスタイル。 あと、名前だけは気になっていたが、函館どつくへ。

工場の正面玄関。

函館どつくは1896年創業の造船を営む企業で、もうすぐ創業130年を迎える老舗である。現在は大阪で創業した名村造船所の関連グループ企業となっているが、扱っているものがモノなので

なにせ造船所なんだもの。

フィールドワークつながりでアレだが、函館の市街には、日本最古のコンクリート電柱なるものもあった。

カクカクしてる。 現代では電柱の素材はほぼコンクリート一択だが、昔は木製のものが圧倒的に多かった。雨風に晒されると劣化するうえ、物理的な強度もコンクリートには劣るため、徐々に置き換えが進んでいったのだが、

そういう理由もあるらしい。

なお、電話線も張られていたので、正確には「電信柱」だし、赤帯がいしなので上3本は高圧線。 宿題の回収海沿いの東川町まで出てから進路を東に取り、片側二車線のR278に出る。この道は、亀田半島をぐるりと回り、最終的には森に至る。

森までは100キロほどの距離。

函館空港方面に至る道道63号との交点を過ぎると、道は片側一車線となり、一気に都市部の雰囲気がなくなる。

遠くに下北半島が見える。 途中、セイコマで補給などを挟みながら進んでいくのだが、このR278、所々で路線改良が行われている関係で、旧道の存在を感じる平行道路がいくつか見られる。小安、釜谷の両漁村周辺を連絡する海沿いの市道もそれにあたる。

突然現れるベンチ一つ。 全国には数多のご当地富士があるが、函館にあるこの山は、正式な名称が存在しない。釜谷富士はあくまで地元の呼び名である。

基本的に、山脈ではなく独立して聳えている山は〇〇富士と呼ばれがち。

今回は天気が良くてしっかり拝めた。付け加えると、このベンチのあるロケーション、振り返ると海が広がっている。

磯の香りと波の音が心地いい。

こんな風に、結構見どころとなるポイントが多く存在することは前回のときに確認済みである。あのときは天気が悪かったが、今日ならじっくり拝むことができる。

こちらの物件も。

このあたりは、内陸部にかけて山が続き、海岸線のあたりでストンと落ちる地形となっている。道路や集落は、そのストンと落ちた崖下に築かれているため、線路を通せる場所は、ちょっとした丘陵部くらいしか残されていなかった。

際ッキワまで山肌が迫っていることが分かる。

砲台などに言えることだが、基本的に高台にあった方が射程は伸びるし見通しが良いし狙いやすい。対空砲火するのにも適している。そういったことも加味して、高台に鉄路を敷いたのかもしれない。

このあたりは海峡の幅も狭いので、防御の体勢を築きやすかったのだろう。 防衛の最前線となった汐首岬は、本州側の最北端である大間崎との距離が17.5キロと、最も間隔が短い場所となっている。

どこからくるものやら。 そこからさらに東へ進むと、日浦洞門に着く。こちらもR278の旧道という扱いなのだが、

おまえをくってやろうか?

にわかに信じがたい。 なんなら路線バスだって通る。……と、前回訪れたときに述べたが、エルコスさん曰く、「今年の3月末で路線変更した」とのこと。今はもう、この狭隘区間に路線バスは来ないらしい。

そもそもこのトンネルの出自だが、すぐ傍まで迫る海からの波で地形が侵食され幾つかの小規模な岬が形成されたのち、それらを貫くように掘削をしたため、悪天候による高波や落石などでちょくちょく通れなくなることがあるほか、そもそも素掘りなので道幅が狭い。

一応、補強は入っている。 ただ、路線変更はこの隘路区間だけであり、トンネル抜けた先にある大潤の漁村まではバスが来ている。

函館バスの91系統。

常に落石と高波との戦い。しかも高さ制限がさらに厳しくなっていた。 さて、再度R278現道に復帰して、ふたつみっつ丘越えをした先に、道の駅なとわ・えさんがある。到着は10:50。追い風に乗って、だいぶいいペースで走れた。

函館からここまで来て、折り返すという練習ルートも組める。 いくら北海道といえどもここは本州に程近い道南で、しかも昨今の気候変動で暑いものは暑い。そんな訳で自分的には珍しく、ボトルの1本を薄エリアスにしているのだが、

これはイヤな予感しかしない。

余談だが、R278を挟んだ対岸にコンビニがあり、そちらでも補給が可能。 ……ところで、この先ちょっとした丘越えを経て旧椴法華村に入るのだけれど、確か海岸線沿いに水無海浜温泉という場所があったと思い出す。

あの山の裏側くらいにあるのだが、海岸沿いに道はない。 そのためには、まずは椴法華の市街地まで行く必要がある。とりあえずサクッと標高120ほどの丘を越えていく。

丘を越えて下っていくと椴法華の中心部。

一旦R278を外れ、海沿いの道を南下する。漁港の先でちょっとだけ登り、ホテル恵風の脇を抜けた先で、

帰りはさすがにインナー使った。

うーん、やめときゃよかったか。とはいえ、旅人の界隈では一風変わった温泉として知られる水無海浜温泉に到着。

入浴、というよりかは遊泳だなコレ。

温泉に浸かっている人、……というよりかは子供が海水浴を楽しんでた。なお、潮汐のタイミングで温泉として入浴可能な時間が決まるこの温泉だが、公式から入浴可能時間が公表されている。

ただ、寄り道した価値を見出す程度に絶景なので、訪れる理由には事欠かない。 欺いた自然と、抗った新装備ふたたび椴法華市街に戻り、R278を北上していく。

椴法華は、波乗り界隈では穴場なのだそう。 この椴法華という自治体は、かつて北海道の中でもっとも小さな村として知られ、2004年に函館市に編入された。この村へのアクセス路は、件のR278が唯一であり、南側は丘越え、北側は長大トンネルを抜けなければならないという自然の要害に守られた場所となっている。

木直までの間で、こういった長いトンネルとロックシェッドをいくつも潜り抜ける。 さて、村境の銚子トンネルを抜けると、旧南茅部町域に入る。この一帯はコンブの水揚げが盛んで、しかも季節柄、あちこちでコンブを干していた。

地面のそのまま並べていくスタイル。

この木直の漁業組合で雨宿りしたんだっけ。 前もどこかで述べたが、道南≒本州くらいのノリで道南を軽視するというか、割と道東や道北、十勝や北見といった本州から離れた地域に思いを馳せる旅人は一定程度いるようで、「根室とか稚内はよく行くけど、函館は……」みたいな声を耳にする機会は少なくない。ただ、道南は道南で見どころが沢山あるし、特に晴れた日の海岸線ライドなんかは、最高のロケーションを約束してくれる。

小さな漁村をひとつひとつ繋いでいく。海沿いに絞るなら道南が最強かもしれない。 今日も今日とて、雲一つない青空の下、右手に静かな海原を望みながら、気持ちの良いライドが楽しめている。

なんか旗がこっちに向かって靡いているのだが。

エルコスさん曰く、現在位置からは地理的に西へ向かって走っていくのだそう。そのせいで一時的に向い風になっているが、基本的には今日一日、南西方向から強く吹く日らしい。

もう少し進めば、道は北西の方向に上っていくようになる。それに、最大風速が9m/sとあっても、常時その強さというわけではない。

強いときもあれば弱いときもあるので、どこで頑張るかを見誤らなければ。 さて、なんやかんやで向かい風と格闘することしばし。尾札部までやってきた。

ここで道は二手に分かれる。 推奨ルートとしてはこのままR278を往くのだが、バイパス形状になっていて登り下りが連続しているので、一旦旧道に逃げてしまう。

ソンナコトナイヨー? 漁村の中心部に交通を集中させないようにするためのバイパスなので、割と起伏に富みがちである。その分、旧道は比較的平坦なところが多く、バイパスに往来が流れるので交通量も少ないし、商店などの施設も豊富にある。 記憶だと、この先にコンビニがあったはず。時間的にもちょうどいいので、そこで休憩を入れよう。

また小さな漁港を見つけたので。 川汲漁港という小さな漁港があった。自販機もあったので、行程の確認がてら赤缶ブースト。

火照った身体にキンキンに冷えた赤缶がよく効いた。 今回から、エルコスさんの足回りを変更し、エルコスさんのドレスと呼んでいたキシリウムプロをレギュラー昇格させている。その恩恵もあるのだろうか、向かい風での失速感が減って、巡航速度を維持できるようになった気がする。

9年前くらいに盲腸特需で買った完組。大会のときはいつもこれ履いて出てた。

そもそもオープンプロを愛用していたのは、単にブルベ対策だのロングライド対策だのではなく、ヴィンテージロードに履かせているロープロファイルリムのチューブラーが、ホイール径が大きく見えてカッコイイなと思ったからであり、あれをイメージして10年近く愛用していたのである。

これはこれでアリだと思うのだが個人的には。 耐久性は申し分なく、多少雑に扱ってもビクともしないのだが、どうしても完組に比べると重たくなってしまい、ある程度乗っていると、こういった向かい風の時の感触に違いを感じるし、何より行程後半のタレ具合が如実に違ってくる。

当初は新品モデルのアクシウムを買って普段履きにしようかと思ったが、それなら手持ちのキシリウムプロを普段履きにして、大会用には現行モデルのキシリウムプロを導入すればよいと考え、結果こうなっている。

エルコスさんが言った。「今、いやらしいこと考えましたね?」……と。

……で、コンビニに到着。ここも前回寄った店だ。 予定変更見覚えのある景色を逆走していると、同じ方向に走るご同業の組に追いつく。

実は南茅部でも邂逅して、そのときは追い抜いてしまった。

となると、下手に追い抜いてもまた追い抜かされるわけで。それだとお互い気まずいから、適当な間隔を取りながら後方に着く。

着かず離れず。 こうして、鹿部町境には13:53着。

ようやく函館市を脱出。

なんだかカメラじっくり構えるのも気が引けたので、サクッと撮影して再スタート。その間にご同業は遥か前方に走り去っていた。

海側の景色が良くて、ちょくちょく停まっていたのもある。 鹿部の市街もバイパスでかわす構造になっていたが、道の駅が旧道側にあるので、そちらに向かう。

間欠泉があることで知られる道の駅しかべ間歇泉公園には14:05着。ちょうどお祭りの日だったようで、ものすごい賑わいを見せていた。

あちこちの地域からお集まりのようで、駐車場は大混雑。

さて、鹿部の名産といえばタラコや昆布が有名で、この道の駅には間欠泉があるのを活かして蒸し処があったりする。食材を道の駅で買うと、この蒸し処で調理することができる。

特に昆布が一番の推し。

試飲コーナーがあった(ただし酒ではなく出汁)。

いや、温かい出汁でよかったかもしれない。これが冷たい出汁だったら麦茶のように飲んでた可能性が高い。

さすがに涼を摂らないとマジで召されるので、renas先生の流儀でいく。 天然の塩分とともに水分を摂りながら、現在時刻を確認する。青森に戻る新幹線の予定は18:40なので、逆算すると残りは4時間強。

エルコスさんによると、現時点で選べるオプションは3つだそう。

17:46森駅発の特急に間に合えば、18:40の新幹線に連絡できるとのこと。時間的な余裕はたっぷりあるが、逆に余りそうな予感がする。

恐らく時間的に全然間に合うのだが、駒ヶ岳の登りがガツンと控えていて力尽きる可能性があり、昨今の獣害が頻発している状況でそれは控えめに言って絶対ヤダ。

厳密な意味でのカメイチにはならなくなるが、既に半島の大部分は走り尽くしたし、道道43で大沼公園に至るその道はまだ踏破していない。ついでに言うと、砂原支線が並走しているので勾配もさほどキツくはないだろうと想像できるし、

という訳で、ここから予定を変更して道道43号に乗り換え、大沼公園を目指すことにした。

気のせいかもしれないが、今年の夏はご同業が多い気がする。 大沼公園へお祭り会場となっている鹿部漁港を過ぎてしばらくすると、道道43の案内標識が見える。

ここを左折。 このあたり、商店がいくつもあり、また飲食店も豊富にあるので、昼食に立ち寄ってもいい。

余談だが、森までは27キロなので、体力が有り余っているなら森まで行くのもアリ。 道道43に入ると、50×25あたりでじんわり脚が回る程度の緩い登り坂が連続する。おおよそ15キロ程度の緩い登りで標高130メートル程度を稼ぎ出す。

辺りは木々に囲まれているが、時折開けた場所から駒ヶ岳の姿が拝める。

今でも現役の活火山。

時折、チリンチリンと音を立てる熊鈴は、北海道を走るときのお守り代わりである。

ちなみにこの熊鈴は畳平で買ったもの。 大沼国際カントリークラブを通過したあたりから、徐々に勾配が緩む。このルート自体、緩い登り勾配と短い平坦路が交互にやってくる感じなので、平坦なところでどれだけ脚を休められるかがポイントになる。……かと思ったら、

突然、眩暈がした。そういえば、頭がボーっとしているような感じで、これは間違いなく……

間違いなく熱中症なので身体を冷やす。ただ、2本あるうちの片方が水、もう一つは薄エリアスなので、間違えるとサイアクなメにあう。

ここから大沼の周回路に入ろう。 その後、東大沼神社の交点を右折して湖岸道路へ。ここまで来れば、もう目立った登り勾配はなくなる。

短いのが来た。 やってきたのは森行の各駅停車だった。先述の通り、ここは札幌方面からの貨物列車が勾配緩和を目的に通る路線なので、運が良ければそっちかと思ったのだが。

こんな景色を拝めるのだもの。 大沼を取り囲む道道338からは、木々によって直接湖岸を拝むことはできず、所々に設置された展望台を利用することになる。また、湖周辺はそれほど起伏に富んだ地形ではないので、割とハイペースで流せる。

日陰で一気に楽になった。やはり直射日光はダメージがでかい。 また、一周約14キロほどであることと、起伏のない地形、そしてある程度の高所ということもあって、この時期は実業団陸上部の合宿で賑わいを見せている。

大沼公園を有する七飯町が、積極的に誘致をかけているのも一因。

15:35大沼公園駅着。駅前にトイレがあったので、ついでに顔を洗っておく。どういう訳か、今まで水道の蛇口に恵まれず、ずっと顔を洗えていなかった。

汗と塩でカピカピになった肌がサッパリした。サッパリした所でここから先のルートの確認をすることに。

なお、単に函館方面へと南下するだけなら道道338を使っても良い。どちらにしても、西大沼の交点に出られる。

大沼公園の玄関口。 月見橋を境に、東側に大沼、西側に小沼があるが、それとは別にR5の西側にも、蓴菜沼という小さな湖沼がある。これら湖はいずれも、駒ヶ岳の大噴火と、それに伴う崩落によって生まれた。

大沼一帯の見どころは、この湖沼に無数に浮かぶ小島の風景なのだそう。

ここは屈指のビュースポットらしく、観光客がカメラ構えていた。 さて、月見橋から道道43を往くと、R5に出る手前で少し登る。ここを登り切れば新函館北斗駅までずっと下りになる。

R5に入ってすぐ右側に蓴菜沼。ちょっと見つけづらい隠れスポット。 考えてみたら、今日口にした固形物は、函館のセイコマと南茅部のローソン、あとは手持ちのゼリー飲料を1つだけ。

お手軽ヤマイドウ……で、案の定脹脛が攣る。

ただ、攣ったのが西大沼の交点手前だったので、そのままエルコスさんを歩道に引き上げる。これには意味があって、この先の大沼トンネルを歩道で通り抜ける必要があるからだ。

あの交点の直後に長いトンネルがある。

北行側にも歩道があるが、使い勝手がよくない。 トンネルを抜けると峠下まで下り勾配。適当な場所で車道に復帰して、下り坂を一気に駆け降りる。

ぶっちゃけた話、駅まで残り数キロしかないので、寄る必要はあまりない。強いて言えば、次の新幹線の時刻までだいぶ余裕があることと、

バッテリーチェンジの必要に駆られて、くらいのものである。

道の駅なないろ・ななえ。比較的大規模な道の駅で、団地組も多数いた。 そのバッテリーチェンジを済ませ、「まあ立ち寄ったんだから休憩でもするか」ということでソフトクリームを所望し、「ついでだから近くにあるラッキーピエロにでも寄るか」と思って行ってみたら、 とかになってて(゚Д゚ ) ポカーン ってなったりして時間を潰す。

暑い日に食べるソフトの破壊力よ。 ところで、今回の行程に要した時間はおよそ10時間強。

例えば、新函館北斗に12時か13時くらい着の便で訪れ、そのまま函館観光をして一泊。翌日に今回のルートをトレースして18:40発の便に間に合えば、航空機を使わない行程が組める。

思い立った時に気軽にヤマイドウができるのは、大きなメリットなのかもしれない。

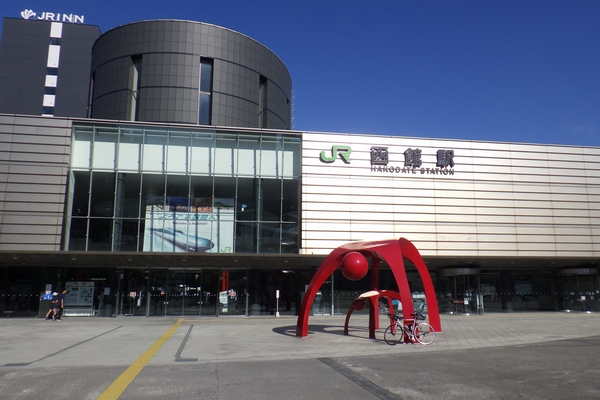

新函館北斗が見えてきた。

そんな世間話をしながら、16:58新函館北斗駅に到着。本日の走行距離は164.5キロとなった。

もっと駅前が栄えてくれることを期待したい。 このあと、18:40発の便で奥津軽いまべつに戻る。そして明日は法事である。

おつかれさん。 | |||||