|

本日のルート (powered by Ride With GPS) まさかの事態さて、例年のこの時期になると、雪の壁が恋しくなる。

これね。

で、家庭の事情を帰省してくれる妹家族に任せ、いつも通り、草津の天狗山へ向かうべく、準備を始め……

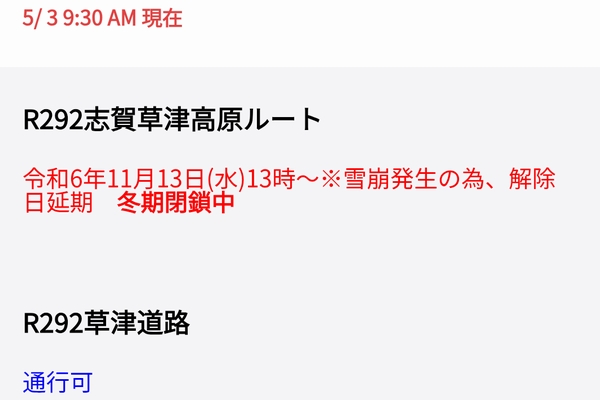

(゚Д゚)ハァ? なんと、R292の群馬側で雪崩が発生し、解除時期未定の通行止めが起きてしまった。

一応、渋峠に到達することは可能だし、その方法も複数ある。ただ、そのうち一つは……

自転車の通行を禁じられている。つまり、群馬県側から渋峠に自転車で到達する方法は、この時点では一切ないのである。

そして我々は長野県へ向かった。 どこにデポするか問題……で、昨今のNEXCO問題に嫌気が差したのでオール下道で志賀高原に着いたのが3日の深夜。冬の時期になるとスキーでしばしば訪れているので、ここの総合会館の駐車場がデポ地にちょうどよいことは既知のとおり。

一応、アタリをつけておいた上林チェーンベースという案もあったが、冬季閉鎖の解除と引き換えに今度はこっちが閉鎖になるという。よって、車中泊ができてゆっくり車両をデポできるような場所となると、ここくらいしかないのである。

広大。

とはいえ、湯田中まで輪行で訪れて、そこからアタックするガチ勢もいるらしい。今回は運搬車で来たというチートのお陰で、少々楽ができた。

忘備。GPS測位の関係でサイコンの電源は事前に入れておくように。 エグいという思い込み7:38、志賀高原総合会館駐車場を出発。

右折して蓮池方面へ。

エルコスさん曰く、今回のプランでいくと、区間距離13キロで700アップ。アベレージは約6パーセントになる。対する群馬県側は、区間距離約19キロで1060アップ。アベレージは約5パーセントになるらしい。

つまり、群馬側の登頂ができるのであれば、長野県側だってヘッチャラさ、ということ。

駐車場を出発してすぐに、山の駅リゾートセンターに着く。

ゴンドラの乗降口にもなっている。 ここはポータルになっていて、広大な志賀高原のあちこちに向けてのバスが発着するほか、ゴンドラによってゲレンデ中央エリアへのアクセスができるようになっている。

スキー場の施設のひとつかと思いきや、道路の整備がよくない時代は地域住民の重要な交通手段にもなっていたという。

在りし日のロープウェイ(2008年3月撮影) さて、左手に蓮池を望みながら、ここから本格的な登りが始まる。

ここでR292に。左のほうに進むと高天ヶ原を経由して焼額山へ。

まずは木戸池までの登り区間。距離は2.5キロほどしかないが、所々で登坂車線がある程度には斜度がある。

唐突にやってくる10パー。 ……で、シーズン始めということで言い訳をすると、早速ペースを乱す。

しばらくの間、どうやって登ってたっけか、と思考錯誤を続ける。そんな中、思い出したのは、

できるだけ前に乗ることと、クランクは大きく回す、という2点。少しずつ感覚を取り戻しながら、ゆっくりと標高を稼いでいく。

ヘアピンで標高を稼いでいく。 群馬県側のルートと比較すると、やはり序盤のエグさは想像通りだった。

群馬県側とはまた違ったロケーションが広がる。 所々、残雪の残る道を登っていくが、木戸池の手前あたりで一旦下りに転ずる。この2.5キロほどの登り区間が最初の難関ということになる、のだが……

そんな木戸池を8:02通過、まだまだ身体がしっくりしない。

もう結構登ったというイメージなのだが……

渋峠の標高が確か2150くらいなので、残り500ほど登ることになるのか。

こりゃ今日はあんま早く進んでいかないパターンだな。 ひとときの下り勾配を駆け降りると、右手に小さな湖が見えた。これが木戸池で、畔にはホテルが建てられている。

湖畔のホテル。

エルコスさん曰く、「リフトは廃止されたが、ゲレンデとしては現在も生きている」とのこと。何でも、ホテル宿泊者にのみ解放された、自力で登っていくタイプのゲレンデがあるのだとか。

木戸池は他の志賀高原域ゲレンデと繋がってなかったので、ちょっとした穴場だった。 木戸池からはふたたび登りに転ずるが、序盤と比べて勾配は緩やか。このあたりまで来ると、先程までの森林地帯から背丈の低い植物に変わって視界が大きく開けるように。

ほたる温泉の大噴泉がある平床には8:11着。ここは山田牧場方面へと接続する県道66号との交点がある。

突然なスチームパンク。 喧騒とは無縁の山の中に、突然沸いたスチームパンクな風景が印象的だが、ここで採掘した源泉が、ここから離れた熊の湯・ほたる温泉へと引湯されている。

荒涼としている、という点は間違ってないんだよな。 平床から少し標高を上げると、熊の湯の温泉街に着く。志賀高原のスキー場の中では最深部にあたるこの場所は、冬季に於いてはクルマやバスで到達できる終端にもなっている。

この雪は大型連休以降も残るのだとか。 同時にここが、横手山スキー場の最下部となっていて、ここからリフト3本ほど乗り継いでいくと、横手山の山頂に到る。

一応、このあたりのホテルで物資を仕込むことが可能である。 遊びのない登り標高1800地帯を越え、道はまあまあな登り勾配を維持しながら、九十九折れで標高を稼ぐ。

残り350くらいか? 周囲の景色はというと、春らしい新緑に混じって残雪が映り、春の風を感じるツーリングのライダーに混じって

ライダーにとっては最も楽しい時期だろう。 が映り込むという圧倒的な違和感。

さすがにフル装備では暑かろうて。

軽装。 そんな春らしい景色と違和感の同居する景色とを眺めていると、陽坂まで来た。

実際にはここまでは冬季でも車で来れる。 事前の調査によれば、横手山のレストハウスまで、だいたい6パーセント弱の勾配が4キロほど続くらしい。ちょっとした練習には丁度良さそうなのだけれど、

できるだけ前乗りして、ギアを軽めにしてクルクル回す。これでどこまでやれるか。

群馬県側が閉鎖されていることを告げていた。 道はヘアピンが連続する典型的な線形で、イン側は相応に勾配がきついものの、そこはダンシングでクリアしていく。この頃になると勘所が少しずつ戻ってきて、周囲の景色を楽しむ余裕が出てきた。

あの山の斜面が横手山のメインコース。 横手山の山頂から下山するルートは、激狭コブ山ルートのほかに中級者指定の迂回ルートの2つしかないため、初心者が迷い込むと難儀な思いをすることに。

そんな中、ふと上の方を見上げると、

なんか建ってるな。

これだった。 さて、横手山ドライブインには9:14着。以前、群馬県側から渋峠登頂したついでに訪れたことがある場所だ。

そういえば、スカイカフェのカレーを食べるという宿題が残っていたのを思い出す。

だが、ここからの笠岳方面の景色は秀逸なので、

これは別腹らしい。 で、撮影タイムもそこそこに、渋峠までの残り2キロの登りをシバきにかかる。

こんな感じの絶景を右手に見ながらのヒルクライム。

ここまでもそうだが、この先の残り区間も、下り返しなんて優しい要素はなく、ずっと登り勾配が続いていく。

連続するスノーシェッドに雪深さを感じる。 長丁場を覚悟して、できるだけ省エネでじんわり登るか。それとも、最大効率を狙って脚をクルクル回すか。

試しに可能な限り脚をクルクル回すと、まあまあイイ感じに登れはするのだが、あっという間に息が上がる。

あーでもない、こーでもない…… そんな感じであーでもない、こーでもない、とやっているうちに、9:33渋峠に到着した。

着いたぜ。 雪の壁志賀高原のスキー場の最深部になっている渋峠は、道路が冬季閉鎖から開けると、群馬県側から春スキー客が押し寄せる。ただ、圧倒的に多いのはツーリングのライダーであり、あちこちオートバイで溢れ返っている。

まあまあな混みよう。

やはり群馬県側の通行止めの影響は大きいようで、万座ハイウェー経由の自動車やオートバイはいるが、自転車の姿はほとんど見ない。

いつもならフェンスのところ自転車だらけなんだけどね。 さて、我々が目指す雪の壁は、渋峠から群馬県側に少し下っていき、稜線上にある山田峠のちょっと手前くらいにある。少しだけ標高を下げよう。

国道最高地点の碑は、常に誰かしらが記念撮影をしている。大型連休中とあれば猶更だ。

ここからちょっと下る。

ただ、雪の壁が形成されている区間は広範囲に渡っていて、1点集中型の碑と違ってうまいこと観光客が分散してくれるだろうから、多少混雑していたところで、撮影はやりやすいだろう。

詰まってる詰まってる。

いや、考えてみたら前に来た時もこんな感じで渋滞してたことを思い出した。

そういや3年前も混んでたわ(2022年5月に撮影)。 とはいえ久しぶりの雪の壁である。エルコスさんを立てかけて……

「じー さて、ここを訪れた人が思い思いに撮影を楽しむのはいいが、一応ここは志賀草津道路の本線上。車両の往来がバンバン発生する。おまけに、次から次へと観光客やらライダーやらで溢れ返るので、あまり長居もできない。

途切れない。

雪の壁から渋峠までは、登りのヘアピン2個をやっつければいい。登り区間約1.2キロで、アベレージ約6パーセントといったところ。

2ヘア付近から見下ろすと、雪の壁の高さが分かる(軽く見積もっても4メートルはあるだろうか)。

ルートの詳細が把握できているのであれば、どれくらい頑張ればよいかも決めやすい訳で。試しにペースを上げてみたら、これが意外なことにイイ感じで走った。

サクッと上がって来れた。 10:00、国道最高地点の碑に到着。

もうこれ撮るの何度目だろうか? 渋峠からはやや群馬県側に位置するここは、非常駐車帯と呼んでも差し支えないくらいの広さの駐車スペースしかなく、たいてい混んでる上に撮影待ちが発生したりしている。

で、文字通りサッと写真撮って渋峠ホテルへ。

ラウンジと食堂で所属が違うという稀有な例。 この日、気温はたったの4℃しかなく、辛うじて陽の光によって暖が取れているという状況であった。

ついでなので新作ステッカーも買った。 これから下山していくことになるが、生憎と指貫グローブしか持ってきてなく、インナーグローブなんて気の利いたものは忘れてきた。

なので、コーヒー後に横手山ドライブインまでの下り区間では、指がちぎれるかと思った。

ずっと「指痛ぇ!」言いながら下ってたよ。 春の息吹10:20、横手山ドライブインに戻ってきた。約束通り、2307スカイカフェでの宿題を片付けよう。

カレー1100円、ホットコーヒー400円でした。

なお、店名の2307は、横手山山頂の標高に由来している。ここからだと、スカイレーターに乗った後、中継所でリフトに乗り換えれば到達が可能である。

電波もバリバリ飛んでる。

その横手山山頂には、日本一高所にあるパン屋さんがある。久しく訪れていないが。

機会を見つけていずれまた訪れてみたいものだ。

きのこシチューとの組み合わせが総合優勝だったという記憶がある(2008年3月に撮影)。 カレーも無事に平らげたので、それでは下山をしよう。ここからは木戸池のあたりに登り返しがあるくらいで、そこまではずっと下りだ。

陽坂までのヘアピン区間は、マシンの馬力差が出にくいテクニカルな低速セクションで、ハッキリ言ってしまえば旋回性のよいマシンが速いということになる。結果、ヘアピン通過時は前走の自動車よりも という逆転現象が起きてしまう。

路面が乾いてたので、まあまあインを攻め込める。

安全第一で下ること暫し、木戸池まで戻ってきた。そういえば、この辺で国道脇に野営している痕跡を見つけたのだが。

一瞬、野良キャンプかな? と思ったが。

今回は未確認だが、一応水場もあるらしい。また、国道を渡ってホテルまで降りると、公衆トイレも完備されている。

木戸池まで来た。

木戸池を出ると、最後の登り区間に入る。距離は短いし勾配もさほどきつくないので、アウター×28Tで駆け上がる。

重いギアを踏んだほうがいいのか、軽いギアで回したほうが良いのか。自分にとってどっちが最適解なのかは、未だに答えが出ない。 ……と、足元に目をやると、

こちらはガチの野生。

遠かった春も、ようやくやってきたようだ。せっかくだから、持って帰って食べてしまおう。

料理スキルが圧倒的に高い妹曰く、「アク抜きは必要ない」らしい。

戻ってきた。 そして10:56、志賀高原総合会館に戻ってきた。走行距離は往復で30キロ、累積上昇量が824メートルということは……

使おうと思ってストックしておいて、結局使いどころがなかった一枚(ここに無理やり使う)。 | |||||