|

本日のルート (powered by Ride With GPS) 散財私事で恐縮だが、インスタ360 X3買っちまった。

淀で48Kくらいだった。

昨年のヤマイドウ18あたりから、360°カメラにも食指が動き始めたところで、タイミングを見て入手しようと狙ってはいた。年末年始にかけてウチの事情がある程度落ち着いてきたので、金策に走ったところ、どうにか旧モデルには手が届きそうだったので、ほぼ勢いで買ってしまった。

ちなみに、購入後すぐにマウントも買ったが、これがとんでもなく秀逸であった。 ……で、アプリ入れたりアクティベートに手間取ったり、その他付属品を買い揃えたりしているうちに時は流れた。

久しぶりの2月出撃よ。

なので、実際に自転車にマウントして撮影が捗るかどうか、ちょっとシェイクダウンしてみようと思う。 万物万師2月の某日、我々は日本橋にいた。

将来的には、この首都高の高架は地下に潜るらしい。

日本国道路元票がある日本橋は、すべての交通の要衝といってもよい。かつては金融の街であったこの場所から、どこに行くのかというと……

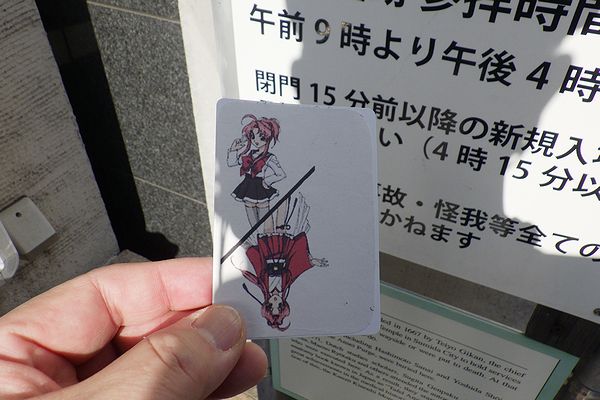

余談だが、アマゾンでは無地のトランプという魅力的なアイテムが売っている。 すべてはカードに委ねた。ちなみに中身はこうなっている。

天女の皆さんと、ヴィランの兄弟。

具体的には、月島唯、飛鳥山雅、谷中妙、小石川鈴、千石涼、内藤晶に加え、敵役の小塚原右京・左京兄弟。いずれも都区内に同名の地名が存在する。

あとで寄るのだが、昔はここでバンバン首が飛んでた(言葉通りの意味で)。 補足すると、内藤は現在の新宿御苑周辺を指す地名となっている。また、小塚原の名は、江戸時代の刑場である小塚原刑場を指し、これは現在の南千住らへんになるという。 今回は、日本橋をスタートして7箇所のチェックを経て、ふたたび日本橋に戻ってくるというルールで、滅多にすることのない区内の観光をしてみようと思う。なお、次の行先はそれぞれのチェックポイントで行い、引いたらそこに直行しなければならない。

CP2へ向かってる最中。次の交点を右折すると月島に至るが…… で、これをやるにあたり、事前にエルコスさんに模範ルートを引いてもらったところ、全部回って日本橋に帰着するまでの行程は、ツモ運に左右されるが平均値はおおむね55キロ前後なのだそう。

緑色。 引いたカードは、機巧天女こと内藤晶。先代の自転車にもその名が冠されていた彼女だが、行先は……

初手から遠いところ引いた。次のツモ次第では大移動を強いられかねない。

じゃあ、往こうか。 あと、ルールについて補足すると、今回はルート選定にスマホのマップ機能、ナビ機能に加え、エルコスさんに聞くのも禁止。行き当たりばったり勝負なのと、ワタクシめの記憶力だけが頼りとなる。

細部はまだしも、都区内ならだいたい何とかなる自信はある。 という訳で、まずは西に走る。常盤橋を越えて内堀通りに出たら右折し、そのまま内堀沿いにぐるりと半蔵門を目指す。

皇居ランの歴史は古く、1964年の東京オリンピックに遡るのだとか。それが時代を経てブームになり、今ではランナーのための施設までもが用意されるようになった。適度な高低差からくる負荷と、一周約5キロというわかりやすさ、それに皇居という絶大的な史跡を眺めながら走れる。

エルコスさん曰く、「場所が場所だけに、警備が最強レベルで治安がすごくいい」とのこと。そりゃそうだwww

このあたりは、皇居の堀の周りを往くような感じで。 千鳥ヶ淵を左折し、TOKYO FMが見えてきたら右折。このままR20新宿通りを進んでいけば、新宿御苑はすぐだ。

これは都区部あるあるだが、たいていネットアベレージで20出ない理由はこれである(グロスなら普通に出る)。

四谷三丁目のランドマーク。 消防博物館が併設されている四谷消防署を過ぎると、目の前にぽっかりとトンネルが見える。新宿御苑の下を貫く新宿御苑トンネルで、当然ながら自転車は通行禁止。ここで側道に避ける。

最近、ここを電動キックボードで凸したってんで話題になった。

四谷4丁目、新宿1丁目と交点を乗り継ぎ、新宿御苑旧新宿門についたのは8:43。

日本が誇る庭園の前で。

敢えて言おう。「ガチ」である、と。第2回抽選。残るカードは6枚。

ちゃんとよく混ぜて。

地理的な話をすると、小石川と千石はお互いが近い。飛鳥山と谷中も同様だが両者間には西日暮里という谷間がある。それら4箇所にアクセスしやすいのが月島で、小塚原は逆に使いづらいので絶対に避けたい。

違う、そうじゃない。

引いたカードは小塚原兄弟。行先は南千住である。

マジかい。 地図を見れば一目瞭然だが、新宿内藤町から南千住はえれぇ遠い。ちょど端から端への移動になる。

まあ仕方ない。ちょうど築地で買い物の予定があったから、赤坂見附→溜池→虎ノ門と乗り継いで築地に立ち寄り、新大橋通で北上して浅草、あとは吉野通りを北上して泪橋に出てしまおう。

後にエルコスさんが語るところによれば、来た道を戻って昭和通りを北上したほうが圧倒的に短い距離で南千住に戻れたそうな。

赤坂・溜池の街を抜けて。 さて、四谷から外堀通りに入り、赤坂見附の下りを駆け降りる。虎ノ門のあたりで環状2号に乗り換えれば築地に着ける。

山王さまが祀られている。 創設は鎌倉時代に遡るが、一大ビジネス街の只中にあって、ここだけが雰囲気を異にしていた。

なお、主神は大山咋神といい、山水を司る大地と農耕の神様なのだとか。また、江戸三大祭りの一つである山王祭が2年に1回、6月に行われている。

寄り道もそこそこに、ふたたび築地方面を目指す。環2に入り、虎ノ門ヒルズ付近まで来ると、自転車通行禁止のトンネルにさしかかる。

再開発は順調に進んでいるようだ。

で、側道を見つけて迂回すると、日比谷神社の前に出てくる。つまり、このまままっすぐ進めば築地に着く。

第一京浜の交点でもある。右折すると品川に至る。

今や外国人観光客でごった返し、遠めに見ると築地かベトナムか区別がつかない状況になりつつある築地場外であるが、基本的には市場としての機能は今も昔も変わっていない。小口の客向けに海産物の販売をしているほか、肉や野菜、加工食品のほかに、各種調味料の取扱いも豊富にある。

日本語の表記がなければ、ベンタン市場と言い張ってもギリいけるかもしれない。 今日の目当ては、おにぎりの具にする筋子と明太子。日によってはめんつゆとカレー粉を調達することもある。

で、外国人観光客の波をかき分けて、無事に仕入れは終わった。

ここで筋子と明太子と鮭を買う。今のところ命中率100パーセントでハズレなし。 ここからさらに北上して南千住を目指すのだが、考えてみたら勝鬨橋を挟んだ向こう側が月島じゃねぇか。

もうこの際ヤラセでもいい(あの高層ビル群のあるあたりが月島)。 まあ、考え方を変えれば、だ。月島と日本橋は割と近いので、最後に月島を引き当てれば理想形となる。それに賭けよう。

本当にそんなにうまくいくと思うなよ。デンキブラン並に甘いぜ? 新大橋通を北上し、箱崎の先で隅田川沿いに脇道に入り、浅草橋周辺で江戸通りに出る。これまた同じく外国人観光客でごった返す浅草を抜けると、今までの喧騒が嘘のように静かになる。特に泪橋周辺は、ちょっと雰囲気が変わる。

ところが近年ではそうでもないらしく。もともと素泊まりの宿が多く、そのほとんどが安価であることから、外国人観光客のうち、バックパッカーの需要が伸びているのだという。また、エルコスさん曰く「新しい建物が建ったりして、昭和の頃の雰囲気は徐々に薄まってきている」そうだ。そういえば、川沿いにOKストアができたりして、そういう意味では旅費をケチりたい層にとっては、ある意味魅力的な場所なのかもしれない。

あと、南千住には貨物駅があって、今や珍しい機関車牽引の風景が拝める。 さて、10:25、JR南千住駅着。

松尾芭蕉「奥の細道」の矢立の始めに纏わる碑が。サンライズのペンネーム「矢立肇」の由来にもなった。

一子相伝一応、チェックを南千住駅にはしたが、小塚原刑場で知られる場所は、もう少し離れている。

ここが刑場のあった回向院。 刑場で屠られた罪人を供養するために創建されたといわれる回向院であるが、常磐線が建設された際に南北に分断され、北側が回向院、南側が延命寺として独立して現在に至っている。そのため、刑場の位置を厳密にとると、エルコスさんの言う通り、現在の回向院ではない、ということになる。 とはいえ、元を辿れば同じ場所に違いない。ようやくこれで、2つ目のチェックになる。

ここからの距離でいうと、月島以外はだいたい同じくらいの距離にあるのでどれを引いてもいいかとは思う。たった今通り過ぎた月島だけは絶対に引きたくない。

なぜだ後藤。

という感じで、笑いのツボにはまった遷移金属と、ツモ運最強のおっさんは、今来た道を戻るハメに。……いや、せめて一旦家に帰って、仕入れた魚卵は冷蔵庫にブチ込んでおこう。

そういやここ早朝に通ったよな…… 素盞雄神社の交点から昭和通りに入り、ひたすら南下を続ける。首都高速下の道は、結構な頻度で路上駐車の車両を避けなければいけないのと、同じくらいの頻度で信号待ちに引っかかる。

なんでワイはこの地名をもう一度見なければならんのかwww

その後、三原橋交点を左折し、歌舞伎座の脇を通り、ふと前方にはアーチ橋の面影が。

日本の歴史を紡ぐ可動橋。

かつて、隅田川を往来する大型船舶に対応するために、橋が跳ね上がる構造となっていたが、1970年頃を最後に、稼働することはなくなったという。橋のすぐ近くには資料館があり、橋の歴史や技術的な資料を閲覧することができるらしい。

もとは変電所だった建物。 まだ時間に余裕はありそうなので、せっかくだから寄っていくことにした。なお、見学は無料である。

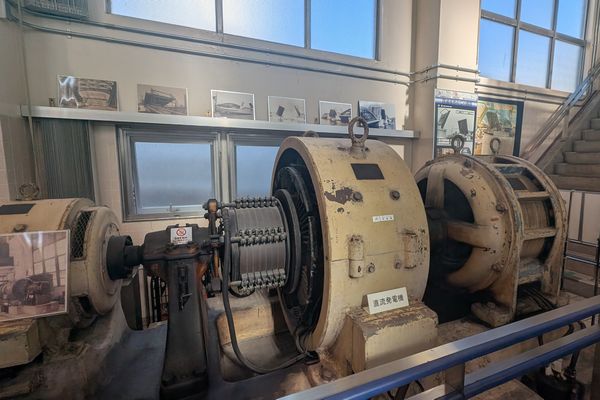

この電源で勝鬨橋を上げ下げしていた。 時代背景的に、まだまだ直流モーターのほうが制御が容易だった頃に一斉風靡したこの方式。一見すると、交流電源で誘導電動機を回して直流発電機を駆動し、電圧を可変して直流モーターを回すという、 しかないこの方式だが、大容量大電力の整流回路が作れなかったがために、このようは方法が採られていた。

誘導電動機のほうが小さい(それでも3300V電源駆動なのだそう)。

エルコスさん曰く、「アメリカの電気技師、ハリー・ワード・レオナードさんという方」なのだそう。だが、この人物に関する資料というのが、恐ろしく少ない。

なんとエルコスさんがソースを持ってた。さすがウチの百科事典、何でも知ってやがる。

なお、当時ものの受電盤が見学出来たりして、受電設備フェチにはキュンキュンしちまう。 エルコスさん曰く、「この方式が生まれたのは1891年頃」ということ。明治時代くらいか?

なるほど。勉強になった。……というよりシンプルに面白かった。電気設備の成分に飢えたら、ここに来ればよい。

橋を渡ってすぐの位置。ツモ運がよぉwww さて、勝鬨橋を渡った先が月島もんじゃストリート。到着は11:44。

月島のもんじゃは、土手を作るのがお作法(y-maruの地元ではそんな文化はない)。 時刻は昼時で、どうせならもんじゃで昼食を、とも思ったのだが、

それだけではなく、有名店は軒並み行列ができているし、そもそも小麦粉を水で溶いた食品が、一杯1000円近くする。

このままもんじゃ食べるのに時間費やすのもアレなので、この先どこかでタイミング見て食べることにしよう。

一本道の商店街に、無数お店がひしめき合っている。どこも行列だらけだ。 邪正一如第4回の抽選。残るカードは4枚で……

こうして引いたツモは……

Searchin'forって楽曲のイメージにもなった剣客天女。

一旦、秋葉原に出てから本郷通りを目指し、R17に乗っかればよい、というのは分かるのだが、いかんせん結構遠い。

という訳で、本日2度目の新大橋通り。水天宮前から一方通行の水天宮通りに入り、岩本町で昭和通り。……文字で書き起こすとこれだけなのだが、

電気の街を抜けて。

秋葉原から本郷通り。この途中には、神田明神がある。

バラエティ豊かな御守りが手に入ることで定評のある。

神様としては、縁結びを司る大己貴命、商売繁盛を司る少彦名命、厄除けを司る平将門命の3柱を祭っているという。商売繁盛で思い出したが、今や電気とサブカルチャーで名を馳せている秋葉原も、かつては神田青果市場というやっちゃ場があって、それはそれは賑わいを見せていたそうだ。

そんな神田明神のある坂を駆け上がると、サッカーミュージアム入口という、ちょっと変わった変則型交点が。

蔵前橋通りとの合流地点。

そこからさらに本郷通りを直進すると、東大赤門前を通る。時にエリートの代名詞としても使われがちな東大のイメージといえば、この赤門、ということになるらしいが……

東大=コレ。駒場キャンパスとかは一旦見なかったことにしておく。 しかも、エルコスさん曰く、「この門は正門として使われていない」そうで、もともとは徳川家の娘が加賀藩主前田家に嫁いだ際に建てられた御守殿の門とのこと。かつてこの地に加賀藩の上屋敷があったことと、御守殿門は再建を許されない慣習があったことから、現在に至っているそうだ。

さて、赤門の前を通る本郷通りは、このまま片側2車線を維持しながら、最終的には飛鳥山に至る。千石へは途中で左折するのだが、このあたりの道はちょっと面白くて、片側2車線の本郷通りから脇に逸れるように続く千石方面のほうにR17が附番されている。

本来逆だろ? って思ってしまいがち。

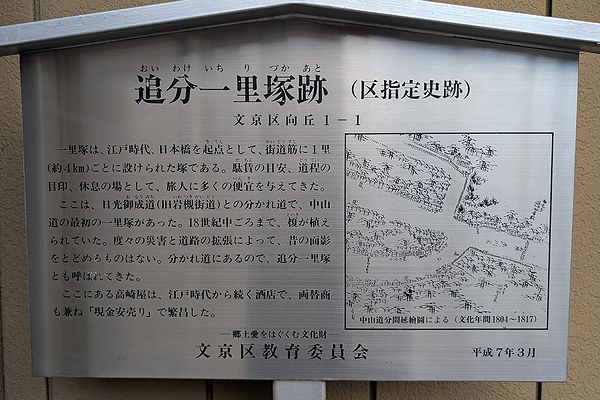

中山道と日光街道を繋ぐ脇往還のひとつに、日光御成道というものがある。江戸時代の将軍の日光参拝専用道路として知られるこの道が、かつてはこの位置で中山道と分岐していたそうだ。

交点付近に看板が建っていた。やはり、歴史ある追分だったようだ。 このことから推察すると、現在のR17は、五街道時代の中山道になぞらえて指定されているのではないかと考えられる。

この酒屋は、ずっとこの位置にあった。 なお、その本郷追分の角に店を構える高崎屋商店は、創業1751年。つまり江戸時代からあった大店であり、劇中でも存在があったことになる。時代考証的に。 そんな高崎屋商店であるが、ふと見上げると、

今ではそうそうお目に掛かれない重要文化財。

さて、本郷追分から生活感あふれる中山道を進んでいき、旧白山通りと名を変えた先で、車線の数がたくさんある大通りにぶつかった。

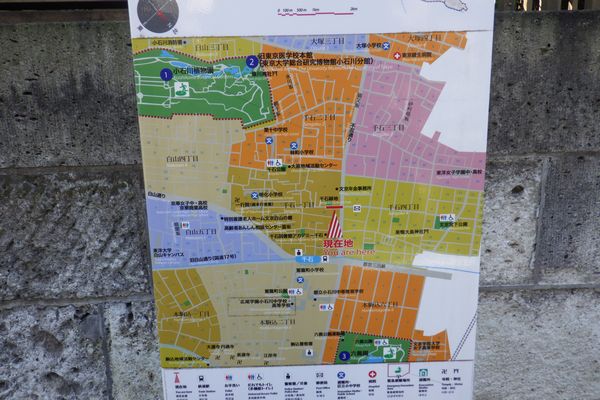

タウンマップがあった(確認だけど今回はスマホの使用を禁止している)。

旧白山通りと比べると、その道幅の広さが際立つが、これは都心部が災害に見舞われたとき、緊急車両の往来を容易にするという目的がある。一見するとそちらのほうが国道に見えなくもないが、都道301が附番された、れっきとした都道である。 ……で、この白山通りと旧白山通りの分岐点付近に、都営地下鉄の千石駅はある。

一応のチェックポイントである、千石一丁目交点。

このときは、もう適当に「あそこにはる千石一丁目の交点でいいかなー?」くらいのノリだったのだけれど、すぐにエルコスさんから、「興味深い場所がある」と返ってきた。しかも、ここからそう遠くないらしい。

ま、エルコスさんが勝手にしゃべったから今回はセーフ。

インチキなう。 さて、千石という地域であるが、もともとは一橋徳川家の土地であり、今でこそ高級住宅街の体を成しているが、出自は樹林地である。その住宅街の一角に、周囲の風景とは似つかわしくないほどの緑地がひっそりと存在していた。……いや、たぶんエルコスさんに言われなかったら素通りしてたレベルのやつ。

楽園への入口。

初見だと、人ん家の庭にしか見えない。 ところで、なぜこの一角だけが緑地になっているのかというと、歴史は平成元年まで遡る。徳川宗敬の子孫である12代目が、源から樹林地であったこの地に、可能な限り末永くその様を残す配慮をすることを条件に、この土地を区に譲ったのである。 これによって、敷地面積約1250平米の緑地ができ、現在では一般に開放され、文字通り都会のオアシスとして存在しているのだという。

よく見ると、バックが普通のマンション。

よく観察すると、緑地から周辺のマンションのバルコニーが丸見えだし、この緑地自体も袋小路になっていて、かつ道路から死角になっている。おおらかな時代ならまだしも、悪戯しようと思ったらいくらでもできてしまう。

ただ、文字通り都会のオアシス感がパネェ穴場なので、余裕があれば探してみてはいかがだろうか。

旧地名からして、自然豊かな場所だったと想起できる。 寂滅為楽千石緑地で、第5回抽選である。

やってみた感想(まだ途中)だが、今回の出目に於いては、飛鳥山の扱いが結構大変だと思った。というよりも、都区内中心部より離れている小塚原や新宿内藤町あたりも同様のことが言え、これらをどのタイミングで引くかがポイントになってくると考えられる。 で、ツモったのはこの札。

大切なことなので追記しますが、劇中設定で彼女は院生です(IQも300くらいあります)。

小石川後楽園が最後だと、そのまま日本橋川沿いに走ればフィニッシュできた。つまり言い換えれば、小石川の次の出目は、いずれも来た道を戻る行程になる。

という感じで、白山通りを南下して小石川後楽園へ。

白山通りをまっすぐなので、移動そのものは楽なのよ。 この白山通り、先述の通り3車線もある幅広道路であるが、よく見ると路駐のしかたが独特。

近年の自転車利用に鑑みて、自動車と自転車の分離を行った結果のようだ。これはこれで、自転車としては有難いのだけれど、

道を塞ぐでない。

時折、それをブッチぎって路駐する車両もあったりするので気が抜けない。

愛称は「ビッグエッグ」。 さて、白いメロンパンが見えてくると、そこが東京ドーム。チェックポイントの小石川後楽園は、その西隣にある。

結構な面積を誇っている。 東京ドームの先代である後楽園球場にもその名が用いられた後楽園は、日本の由緒ある庭園の名前として用いられるが、同名の庭園は岡山県にもあることから、ここには地名の小石川が冠される。

エルコスさん曰く、「東京ドームや後楽園ゆうえんちがある辺りも含め、もとは水戸藩の土地だった」とのこと。その当時の小石川が、庭園を築くのに適した場所だったらしく、水戸藩主より将軍様に願い出て、土地を分けてもらったという文献があるそうだ。

飯田橋側の裏手に入口があり、水道橋周辺の賑やかさとは趣を異にする。 幽玄至極これが最後の抽選となり、引いた方がCP6、引かなかった方がCP7となる。

飛鳥山と谷中を相互に行き来する場合、JR京浜東北線の線路沿いに進むルート一択となる。その場合、西日暮里が谷間となり、どちらもそこそこな勾配が避けられない。

そのため、小石川後楽園を起点として、2箇所のチェックを回り、日本橋へ戻ろうとすると……

結構、無駄行程が増えそうだ。

なのでここは、是が非でも飛鳥山を引きたい。運命の第6回抽選は――――

飛鳥山雅。これで、最後まで引かなかった谷中妙がCP7となった。

最後の最後で借金を返せた(満額返済とは言っていない)。それでは飛鳥山へ参ろうぞ。

そういや、途中に面白い名前の寺があったな。 ……で、その道すがら、こんにゃく閻魔なる文字を見かけた。ハテ、これは?

エルコスさん曰く、「そういった伝承が残されている」という。江戸時代まで遡るが、眼病を患った一人の老婆が、日々この閻魔様に祈願を続けていたところ、その信心深さに感銘を受けた閻魔様が、己の右眼を授け、たちまち老婆の眼を治してしまったのだという。感謝した老婆は、好物であった蒟蒻を供え続けたのだとか。

閻魔様というと畏怖の対象になりがちだが、死者の生前の罪を裁く神様でもある。

ワタクシめももうだいぶイイ歳で、最近では夜目が利かないのと老眼とでって何かと眼の不安は尽きない。せっかくだから、お参りをしておこう。

さて、いつも通りの展開に持ち込んだところで、我々は飛鳥山を目指す。武蔵野台地の高台部分に上がる道のうち、白山通りは比較的勾配が緩やかな部類なので、往来する分には楽である。

年季の入った竹下通り。 巣鴨駅を通過すると、おばあちゃんの原宿で名を馳せた、巣鴨地蔵通り商店街の入口が見える。

そして地蔵尊へ。 巣鴨のとげぬき地蔵、こと高岩寺は、もともと地蔵菩薩を本尊としている曹洞宗の寺院で、1891年頃にこの地に根付いたのだとか。江戸時代にさる士族の女中が針を誤飲した際、地蔵の姿を印じた紙を飲み込んだところ、その紙に針が刺さったまま吐き出すことができたという言い伝えがあり、それが今日に至るまで、無病息災の利益があるとげぬき地蔵尊の由来となっている。

余談だが、白山通りから斜めに分岐する線形からわかる通り、この商店街はかつての中山道を踏襲している。つまり、かつての街道筋であり、本郷追分から一里の位置にあった。

「ズボン」を売っているところが、おばあちゃんの原宿たるゆえん(スラックスではない)。

おばあちゃんたちの楽園に踏み入るのは野暮だとわかったので、適当な路地に入って離脱。西巣鴨交点で右折して、飛鳥山を目指す、のだけれど……

歩道走行なう(特に覚聖レベルが上がるわけではない)。

このまま明治通りを直進すると、飛鳥山の交点に至る。問題はこの交差点が片側4車線くらいある上に都電荒川線の軌道があったりしたりで構造的に複雑なこと。結果、明治通りを跨いで飛鳥山公園に辿り着くのにちょっと手間がかかる。 この区間を歩道進行すると、横断歩道1回の横断で飛鳥山公園に到達できる。なので、ここはちょっとだけ我慢。

左側から直で飛鳥山公園方面に渡れない(つまり明治通りを越えられない)。 さて、滝野川の下り勾配を下ったところで、道は丁字路になる。その奥の方にある高台が、飛鳥山公園である。

屋根なんてあったかな? と思ったら、増設されてものらしい。 武蔵野台地の上にあるこの公園だが、当然のように見晴らしが良いし、時期になると桜の名所となる。北区の憩いの場となっているがゆえに、かつての記憶の片隅にあった機関車と都電の車両は、すっかり子どもたちの遊び場になっていた。

飛鳥山公園そのものは、東西に長く広がっている。 あと、やけに渋沢栄一推しなのだけれど、

もともとは別荘地としていたが、1901年頃に本邸として住まうようになった。このことから、飛鳥山と渋沢栄一の繋がりは深く、公園内には資料館と庭園が解放されている。あと、

コミュニティバス。

風姿花伝さて、残るは谷中霊園となった。このまま京浜東北線に沿って進み、田端、西日暮里、日暮里を経ての一本道である。

一部、路地裏みたいな細い道を往く(左手にはJRの線路が)。 だが、その谷中霊園の手前には、西日暮里という谷間があって、特に諏訪台と呼ばれる南側の勾配がエグい。

まあまあそそり立っていやがる。 空前絶後のアベレージ10である。もちろん都内にはほかにも激坂と呼ばれる個所はあるが、ここも他と引けを取らない斜度だ。しかも、まあまあ交通の往来があり、ヨタヨタ走っていると後ろからつっつかれる。

さて、激坂を登ってしまえばあとは平坦な道。このあたりは高台になっているので、展望が秀逸であったという記録が残されている。……のだけれど、

天気のせいもあるが、今やマンションしか見えない。

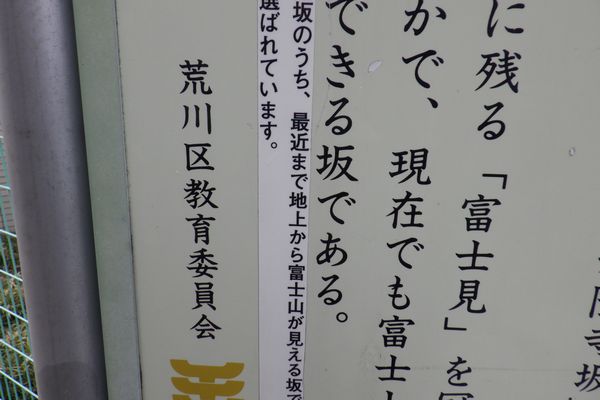

関東の富士見百景にも選ばれた富士見坂があるものの、今では、

もう今は見られないようだ。

そんなこんなで14:38、谷中霊園に到着。これで、7箇所すべてのチェックを踏んだ。

菩提寺の住職によると、墓は集いの場であり、憩いの場であるのだとか。

このままさらに線路沿いを往き、上野公園を突っ切って中央通りに出て、あとは秋葉原と神田を突っ切ればフィニッシュである。 その途中、重厚な鉄門で封された、小さな建物があった。

まるで神殿のよう。

かつて、4両編成の各駅停車が運行されていた頃は、日中を中心に停車する列車が設定されていて、国立博物館や上野恩賜公園への近道となっていた。

駅舎の復元事業が行われたようだ。

これがウソのようなホントの話で、下り列車の場合、先頭車両の一部のドアが開くと、そこにあるのは壁であり、子どもながらにすっげぇ怖かったのを覚えている。当時の駅全景の様子がヘリタビさんのサイトにあるが、どう見ても作業用通路のような場所でドアが開いていて、しかもそこから乗降が可能だった。

結局、普通列車が全て6両編成になったくらいの時期、具体的には1997年に休止、2004年に廃止となった。

あと、JR上野駅なら公園口からアクセスすると便利だったりする。日暮里で乗り換えてもよい。 時刻は15:00を回り、上野公園は当然といえばそうだが人で溢れかえっていた。

その駅前通りだが、肝心の駅前部分がロータリー化していて、2025年現在は自動車の通り抜けができなくなっている。自転車なら通り抜けが可能だが、やはり人が多い。

全体的に、街には活気と人で溢れ出してきた。 ……え、これ次回もあるの? なんて言ってるうちに、早朝に見た景色をもう一度見ることになる。15:07、日本橋に到着。

本日3度目の日本橋(2回目はCP2→CP3のときに通過)。

おまけに、生まれてこの方東京都民でありながら、色々知らなかった地理を勉強することもできた。近場で遊ぶ、という目的は十分果たせたのではないだろうか。

言うの忘れていたが、このカメラマウントにはサイコンのマウントもついていて、視認性が良くなった。 | |||||