|

これが旅だ。

ちょっと遅めの出発なのだけれど……

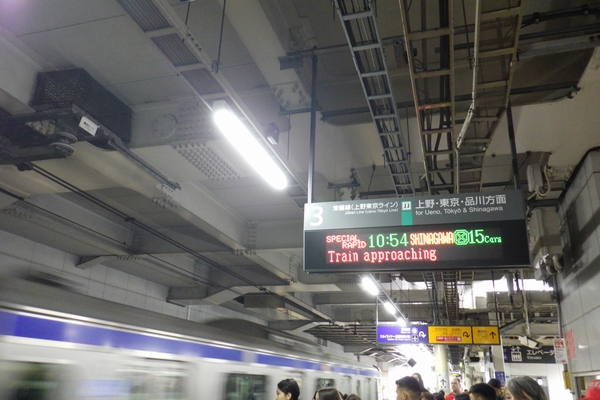

……という訳で、我々は東京駅に着いた。

色んな意味で大盛況。

乗るはずの新幹線は運転見合わせ。というか新幹線そのものが運転見合わせ。おかげで駅は大混乱。

このあとこのエスカレータで、コントみたいな転倒事故が起きた。

しかしこれが楽しみでもあるんよ…… 台風による影響が公共交通機関に波及した結果、日本屈指の大動脈は大混乱に見舞われた。今夜神戸を発つさんふらわあに乗船すればよい我々は、時間までに神戸に着けばよいので、この時点ではさほど焦ってはいなかった。それに、品川に着いた時点で運転は再開しており、とりあえずさんふらわあ捕縛をしくじる可能性は減った。

最初にやってきたのぞみはスルー。 ……で、ほとんど身動きが取れない品川駅で待つこと暫し。こだま715号が入線した。

2024年現在の運行本数では、ひかり、こだまと比較しても圧倒的に多いのが、最速達ののぞみになる。しかし自由席3両しかない上に、インバウンドで鮨詰め状態になるのは想像に難くない。のぞみと比べ遥かに空いていて自由席車両も多いこだまなら、多少はマシに過ごせると思う。それに、幸いまだ時間に余裕はある。……問題は、ふたたび運転見合わせになったときに高確率で詰む、という点だが、

こうして、こだま715号に乗り込み、

次は新横浜~(走行中です)

結局その後、三河安城でようやく座れ…… た矢先に名古屋で高齢の夫妻に席を譲り、米原で再び座れ、そして京都に着き、

やっと着いた。 先行列車の出発待ちだったり、インバウンドの乗車時遅延行為などが積み重なった結果、新大阪到着時点で遅れは125分となった。JRの優等列車の場合、2時間以上の遅れが発生した場合は特急料金の払い戻しができるため、この時点でおよそ5000円のキャッシュバックが決まった。

で、意気揚々と払い戻しに馳せ参じ、

微動だにしねぇ。

この時点で出港まで残り3時間。フェリーターミナルまでおおよそ1時間で着く計算だが、乗船手続きの猶予時間など加味すると、こちらの持ち時間はおよそ2時間弱。

どうにかこうにか改札からは脱出できた。 16;40頃になって、ようやくアナウンスが成された。特急券の払い戻しは1年以内であればどのみどりの窓口でも対応可能であること。そして、自動改札も開放するらしい。

ホッとしたのも束の間。今度はスマホの充電が底をつきかけていることに気づく。とりあえず充電器を指しておk……

……で、隣の大阪駅に移動し、改札を出るのに15分かかる。昨今、青春18きっぷの制度改悪がやたらめったら報道されているが、まあこうい惨状が続くならそうなるのも理解できる。

梅田のヨドバシは駅隣接。何かあったら速攻で駆け込もう。 さて、充電器を無事に入手して、住吉駅まで来た。

遅延による喧噪は過去のものに。 さんふらわあを始めとするフェリーの神戸航路のターミナルへは、ここが始発となる六甲ライナーに乗り換える必要がある。その住吉駅にはみどりの窓口があるので、ここで新幹線の払い戻しと、九州上陸後の移動手段を確保しておく。

特急料金の払い戻しが成立(ただし紙きっぷは回収される)。

余談だが、大分港で下船した後は光の速さでエルコスさんを復元して、歩いて移動してもおおよそ15分くらいで着く西大分から、遥か西のほうにある長崎県の早岐駅まで移動する予定だ。西大分駅では長距離切符を販売していなさそうなので、ここでまとめて買っておこうと思う。

まあ、これについては別の理由があるのだが、それはまたいずれ話そうと思う。

九州への玄関口。 さて、アイランド北口で降りて、連絡バスに揺られ、フェリーターミナルに着いたのが19:00。ここで大分行きのさんふらわあに乗船する。

このほか、高松や宮崎、新門司にも航路が設定されているし、国際航路もある。 そして19:50、神戸港を出港。ここまでは予定通りだ。

見送られて大分へ。

初日は山場が矢継ぎ早にやってきてお腹いっぱいである。この先もしばらく旅程が続くが、とりあえず大分までは心配ないだろう。瀬戸内海が大荒れになる可能性はとても低い。

18きっぷのことを考えながら7:20、大分港に着岸。すぐに下船準備が始まり、7:30にはターミナルに出てこれた。

大分港に到着。 予定通り光の速さでエルコスさんを復元し、7:40には西大分駅へ。

当時ものの駅舎が。

乗る予定の列車は、7:51中津行き。猶予時間はおよそ10分。

で、ふたたび光の速さでエルコスさんを袋詰めにし、7:51中津行に乗り込んだ。

こっからローカル線ずっと乗り継ぎ。 で、ここからの行程だが、一旦小倉まで北上し、そこから鹿児島本線で鳥栖まで南下。長崎本線。佐世保線を経由して早岐まで行き、そこから佐世保までは自走する予定だ。

コトコト揺られながら。 佐世保線は路線の構造上、早岐でスイッチバックを強いられると同時に、運行形態の関係で早岐で佐世保行きに乗り換える必要が出てくる。早岐と佐世保間の途中駅はたったの2駅で、直線距離にしても10キロあるかないかくらい。付け加えると、ちょっと前にホイールのグリスを打ち換え、まだ充分に慣らしをしていなかったりする。

それに、たった1キロでもいいから、早く長崎の地面を走りたかった。

アメリカ通過。 さて、以前クニイチで通った立石峠を通り、USAを通過し、ウトウトしてたら9:20中津着。

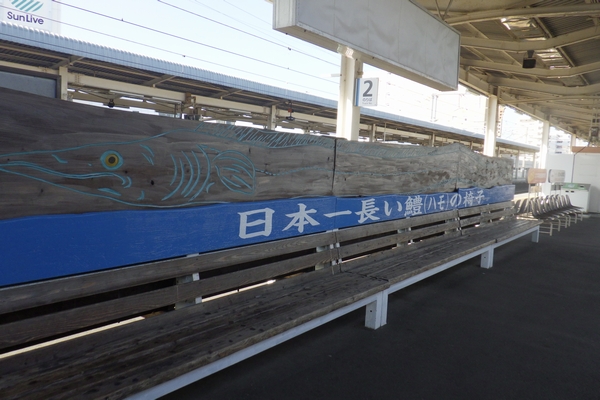

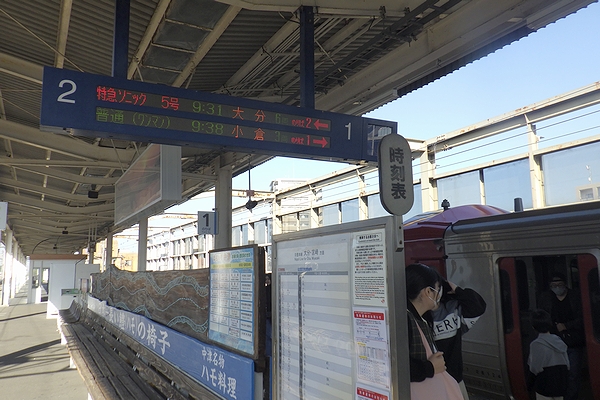

ハモが名物らしい。 次は9:38の小倉行に乗り継ぐ。そんな中、話題は昨今利用者視点で使いにくくなったと話題の青春18きっぷに。

2024年現在、長距離移動という利用方法に青春18きっぷは向いてないのかもしれない。そもそも安価ではあるものの、優等列車にすら乗れないとなると、乗り継ぎが失敗したときなどの緊急回避に全く役に立たない。

ロングシート車が続く。 また、公式の見解によれば、改定の理由の上位に自動改札機に通せるというのがある。確かに、昨晩の大阪駅離脱に15分もかかるような状況が常態するのならば改定も致し方ないのだろう。

もちろん様々な事情があるとは思うが、いかんせん18きっぷは企画きっぷである。お得に利用させてもらってるのに文句言っちゃダメだろ、と。

そんな世間話をしているうちに、小倉が近づいてきた。北九州の中心都市なだけあり、小倉到着の時点で車内はまあまあな混雑に。

ようやく九州の北端まで来た。 10:42小倉着。ここで11:07鳥栖行の区間快速に乗り換えるが、その前に、

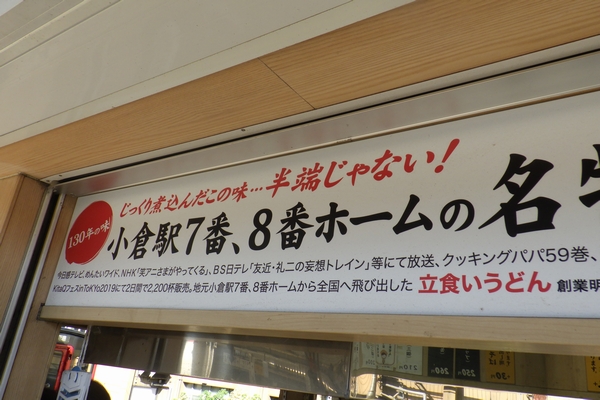

小倉駅在来線7、8番ホームにある立ち食いそば屋へ。あのクッキングパパでも擦っていた、名物のかしわうどんを戴く。

ちゃんとクッキングパパ59巻と書いてある。

透き通っただし汁に乗ったかしわが良いアクセントになっている。なんならかしわだけで一杯やれるだろう。

かしわうどん。おにぎりを追加した。

余談だが、店舗を出している北九州駅弁当株式会社は、ここ以外のホームにも店舗を出している。……で、かしわの味が全部違う、と。

さすがに無理なので、こういう時は宿題にしてしまうのが定石である。さて、小倉からおよそ2時間、列車に揺られると鳥栖駅である。

クローバー型ジャンクションとサッカーの街。 今でも、長崎方面への分岐駅として隆盛を誇っているが、ここにも立ち食いそば屋が。

そして、案の定かしわの味の違いなぞ判らない。

たぶんだけど、かけうどん=かしわうどんなのだろう。

次の乗り継ぎは、13:48早岐行き。これでようやく長崎に着く。

2両編成だがクロスシートだった。 そして、15:46早岐駅着。ここでようやく、エルコスさんを復元する。

佐世保とハウステンボスの分岐点。

ロードセクション16:06早岐駅発。

佐世保市街へ。 今日はこのまま佐世保駅前の定宿に投宿する。なので走行距離はだいたい9キロとかそんなもんだが、この9キロは大きな意味を持っている。それは……

この長崎県に足を踏み入れたことで、エルコスさんは日本の47都道府県すべてを踏破したことになる。

佐世保といえば、ジャパネット。 もちろん、佐賀県のようにちょこっと通過しただけみたいな県もあるにはあるが、一旦は完全制覇を宣言してもよいのではないだろうか。

さて、佐世保までの道であるが、途中の脇崎交点付近が丘になっていて、武雄佐世保道路を潜ったあたりからじんわり登りが始まる。

このあたりまで登りで、ここから佐世保駅まで下り。 勾配自体は大したことがないが、何せ長崎は ……ってぇくらい地形が起伏に富んでるし、何よりゴリゴリにクルマ社会な地域。登りだって肩身の狭い思いを強いられる。

明日は比較的交通量の多くない地域を往く予定なのだけれど、果たしてどうなることやら。

もうすぐ佐世保駅。

余談だが佐世保バーガーはちゃんと食べた。

本土の西端本日のルート (powered by Ride With GPS) 翌7:25、佐世保駅前を出発。

天気は良さそうだ。 今日はこれから、本州の西端と云われている神崎鼻公園を目指してみる。

その行程だが、あまりにもナビ任せにし過ぎた所為で、自分自身がどの辺りを走っているか、全然ピンと来ていない。

……どこだここ? とりあえずSSKバイパスから脇道に逸れ、いきなり現れた激坂にドン引きし、エルコスさんが悪戯っぽく笑ったのだけは覚えている。

登ってるねぇ…… その後、県道11号を、路線バスにせっつかれながら登り、下った先で県道139を左折。

神崎鼻は、この佐々という街からさらに海沿いに西へ進んだところにあるらしい。

キハ単を待ちながら。 途中、松浦鉄道を跨ぐ。この路線も、軌道で走る鉄道としては最西端の駅を保有している。

海が見えてきた。 佐々からは県道18号で西へ。小さな漁村を繋いでいくスタイルは、日本全国色々な場所で見かける光景だ。

本土最西端の文字がでてきた。 地図を見る限りでは、ゴリゴリにリアスな地形になっていた。こりゃきっとアップダウンきついんだろうなぁ、なんて思っていたが、

意外な結果である。それに、左を向けばなかなかに素晴らしい景色が広がっている。

ザ・漁村。 昨日懸念していた交通量の問題も、今日はほとんど気にならない。こりゃ今日はいい流れになるぞ、と感じていた。この時は。 さて、走り続けること暫し。8:30に神崎鼻の入口に着いた。

ここから2キロ先にあるらしい。 交点から進んでいくと、いよいよ小さな漁村感が溢れる、静かな集落が広がっていた。

小さな集落だが、本土最西端を激推しである。

漁港というと、どうしても大漁旗をなびかせて大漁の魚を水揚げしているようなイメージがあるが、実際には大小合わせて2800近い数の漁港があり、それぞれ重要度によって5種類に分類されるのだとか。

で、着いたのだけれど……

モニュメントまでは車両の乗り入れができないようだ。駐車場にエルコスさんを停めておいて、単身でモニュメントを目指すことに。

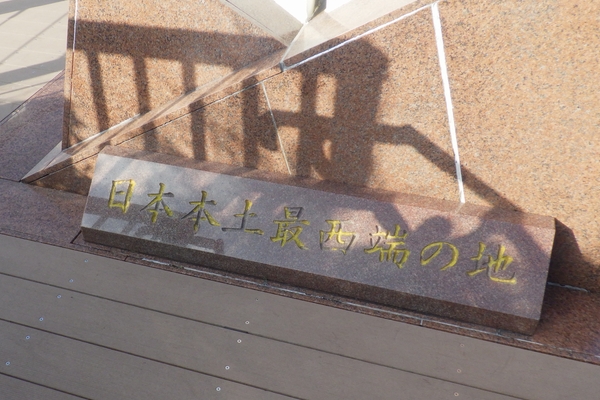

押してもダメらしい。 ところで、この岬は日本本土最西端であることは、地図的にも経緯度的にも証明されているのだが、

あれ、陸だよなぁ……?

エルコスさん曰く、あれは平戸島という島で、厳密には本土ではなく離島扱いなのだとか。島全域が平戸市となっていて、当然ながら生活の営みが築かれている。

まあ、言ってることに偽りはない。 とりあえず、最西端のモニュメントまでは来た。ここが陸続きで到達可能な本土の最西端、ということになる、のだが……

そしてここで、エルコスさんが囁く。曰く、「行ってみませんか?」……と。

あそこに? このまま北上し、旧田平町まで往くと、平戸大橋を通って島に渡れるそうだ。そこからさらに40キロほど南下すると、宮ノ浦という漁港があり、そこが自走で到達できる最西端となっていて、小さいながらもモニュメントがある。

まあ、行ったら行ったでどうにかなるだろう。最悪、脚が終わるようであればたびら平戸口から輪行で帰ってくればいい。

こういう所に住むと、「西の果てに帰る」がリアルで成立するんだろうな。 県道18に復帰して、海沿いに北上を続ける。鹿町でR204に出るまでに、一部丘越えをしなければならない箇所がある。 最近、登りの乗り方を変えて、序盤からギアを目一杯軽くしてケイデンスを高めていく方式に移行しているのだが、確かにそっちのほうが身体は楽である。ただし、坂の程度に依るが。

あと、この辺りは1550年にフランシスコ・ザビエルがキリスト教の布教を展開したことから、そこかしこに教会の姿を見つけることができる。

十字架が見える。

結局のところ、政治的な理由でその後のキリスト教弾圧が進み、鎖国を経て、1854年に開国が成されるまで、実に300余年の月日が流れたことになる。

下ったり登ったりが続く。 今でこそ、言論や思想の自由が当たり前のようになっている日本という国だが、そこに至るまでには多くの血が流れていることも、これまた事実なのである。

鹿町まで来れば、勾配も落ち着く。 ……なんてことを考えていると、いつしか周囲の風景が開け、建物が多く見受けられるようになった。鹿町の活性化施設には9:56着。

ここに立ち寄った理由、とは……

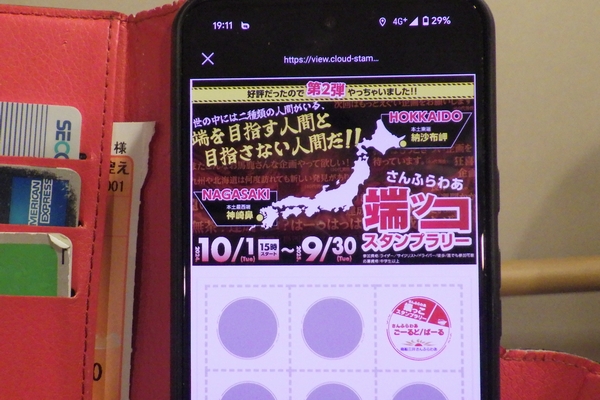

さんふらわあが再び調子に乗って第二弾を企画しやがったwww お陰で、来年の9月末までに今度は納沙布岬を踏む必要が出てきた。

この馬鹿野郎が……っ!?(誉め言葉)

長崎直行便を使わず、わざわざ神戸からさんふらわあに乗船したのは、実はこのスタンプラリーが目的だった。

終了と同時にアンインストール予定だったCOCOARは、結局続投となった。 つまり、この時点で西側のチェックは全てクリアしたので、このまま佐世保に戻ってしまって問題ない。……そう、宮ノ浦に往く必要など、全然ないのである。

言っちゃったんだよなぁ。

左折して極みへ。

陸続きの西端江迎から平戸に入る区間が、若干の登り勾配。そこを越えると緩やかな下り勾配に変わる。

平戸市に入る。

そして、遠くのほうに赤く塗られた主塔が見えた。

この位置であれなら、相当デカい橋だ。

1977年に完成したこの橋ができる前は、主に渡船での輸送に限られていた。完成後は有料道路として扱われたものの、常時通行ができるようになって平戸市の活性化に繋がった。また、2010年には無料化が成された。

この橋によって、平戸市街の往来が便利になった。

車道とかってレベルじゃねえ。

パニクりかけたエルコスさんから降り、とりあえず歩道を押していくことに。平戸大橋は自転車の通行を認めていないが、歩道部分を押していくことに関しては歩行者扱いとして通行できる。ただし、この規制区間は約900メートルある。

風が強い日は通りたくないなぁ、と思ったら、やはり風速規制が適用されるらしい。 ちなみに、架橋によって本土と平戸市街を結ぶフェリーは基本的になくなった考えてよく、あっても早朝に田平から平戸へと運行する片道便か、もしくは島南部の津吉から一日3往復の佐世保行きがある程度。

結局のところ、平戸島に自転車で訪れるには、どうやっても徒歩移動をせざるを得ない、ということ。

というか、これ歩道じゃなくて車道をパイプで仕切ってるだけじゃんか。 気を取り直して、橋の中央までやって来た。平戸瀬戸と呼ばれる海運の要衝を見下ろす景色が広がっていた。そして、これから進むであろう島の容姿も。

あの向こうのほうに往く。

困ったことに、途中で心が折れてもエスケープルートはほぼ存在しない。自力で到達し、自力で帰って来なければならない。

何とか戻って来れることを信じて、10:55平戸島に入る。ここから先は、R383を南下していくことになるが、途中の紐差という街が中間点となっている。

目指す西端は、ここから40キロ先。

その紐差までの区間、おおよそ海沿いのルートとなるのだが、ちまちました登り下りが連続し、地味に脚を使わされる。

ちょうどGoProの電池が1本終わったので、バッテリーチェンジがてら一息つく。この先川内の集落までは下り基調になるはずだが、そこから京崎、宝亀のあたりで、再度登ったり下りたりを繰り返すらしい。

電池チェンジ中に視線を感じたが、ヤギだった。

平戸大橋から続く最初の丘を駆け降り、海と大江戸温泉系列の白い建物が見えてくると、最初の街、川内だ。

南国感が出てきた。 このあたり、やけに蒲鉾屋さんが多い。

諸説はあるが、おおむね明治時代からこの地域で作られ始めたそうで、外周がギザギザしているのが特徴なのだそう。

自転車で旅していると、荷物になってしまうのでなかなか購入までは至らないが、とりあえずこれも宿題ということにしてしまおう。また訪れるための口実は、多ければ多い方がいい。

この生月大橋というのも気になるところ。 さて、川内の港湾部を回り込むと、道は再び登り坂に。

再び起伏溢れる地形に。 このあたりまで来ると、平戸市街周辺のような交通量過多気味な雰囲気はすっかりなくなり、時々思い出したかのようにクルマが通り過ぎる程度。

平戸は米の名産地。至る所で稲が乾されていた。 ふと気が付いたが、平戸島に渡ってから、ご同業はもとよりツーリングのライダーすら見かけなくなった。

行きついた先に何がある訳でもないが、しかしれっきとした西の終端。こういうのを目指す人がいてもいいとは思うのだが。

そんな感じでわちゃわちゃしていると、下り坂の先で街が開けた。行程のほぼ中間点となる、紐差の街だ。

恐らくまとまった補給と休憩ができるであろう最終ポイント。 到着は11:50。この先の行程がイマイチよくわからないので、ここで昼食替わりの物資を仕込んでいこう。

マルセイというスーパーに立ち寄る。全日食系列のお店だ。

その予想はよく当たる。とりあえず12:00再開で南下を続け、ホタルで名が知れた中津良には12:10。

時期になると、さぞ綺麗なのだろう。 どうも営業してなさそうなドライブイン峠を越え、志々伎の街には12:40。

ここから先、道はエグくなる。

国道番号が外れた途端、法令なんぞ知ったことかと言わんばかりに斜度の数字がハネ上がる。ほとんどの区間でインナーに入れっぱなしになった。

宮ノ浦までの区間で、最後の街になる福良には13:06。案の定、1時間をオーバーしだした。

ちらほらと海が見えるが、基本的に山深い。

今までの行程で脚を使い切った身には、最後の丘越えはなかなかパンチがあり、結局ハイケイデンスを意識していたペダリングが、気が付けばトルク重視の『踏む』ペダリングに。

だいぶ過疎ってきた。

最後の登りを越えて、下り坂の先に――――

あの海が見えるあたりが――――

辿り着いた場所は、そのままスタート地点になる13:12、宮ノ浦漁港着。

やっと着いた。

エルコスさんが計算した結果、あれだけアップダウンが連続して、ほうほうの体であったにも関わらず、グロスアベレージは19.2キロだった。予想以上に走れてるな。

ここが陸路で到達可能な最西端。 そしてここが、本州から自走で到達可能な最西端の地であり、同時に最西端の港でもある。……まあ厳密にいえばもうちょっと西に行く道があるらしいのだが、キリがないので一旦ここを最西端の地とする。

もはや三脚忘れの悪癖は一生直らないのだろう。それならば、せめてツールカンか何かに細工でも施そうか?

ペットボトルのキャップにねじ込むことで簡易三脚になるヨドバシカメラのアイデアグッズは、ツールカンの中のレギュラーメンバーである。2024年現在販売が終了してしまったため、とにかく大事に使わないといけない。

そして撮れたのがこれ。 で、最西端到達の証明を撮りながら、ふと考えてみた。神崎鼻よりこっちを設定したほうがエグくね? ……と。

これで第三弾と称して宮ノ浦設定されたら本気で鼻血が出る。

宮ノ浦は、喧騒からは程遠い静かな港町だった。 さて、宮ノ浦は釣り人視点で見ると最良なスポットだが、我々のような界隈だと、本気でやることがない。つまり、ここから再び本土に戻るしかないのだが、そのためには、今来た道を40キロほど引き返すほかに方法がない。

ここから航路とか出てないかなぁ……? 13:35、宮ノ浦漁港を出発。

行きはよいよい、帰りは…… 漁港に至る道は、ちょっとした丘越えが伴うのだが、その登りで

とりあえず脇に寄せて、紐差で買っておいた補給物資をパクつくことに。そういえば、勢いでここまで来て、まだ昼飯も食べてなかったことに気づいた。

とりあえず回復したので、北上を続けることに。 いつも通りの危機ではあるが、紐差まで戻れれば商店があることは、往きの行程で確認済みである。なんならコンビニすらある。

で、ふたたび登ったり下りたりを繰り返し、紐差に戻ってきたのが15:00。ここでまとまった食事をしておくことに。

いつも通りの昼食風景。

食事が出来そうな店を探し切れなかった。この区間では食事できるような店はほとんどないと考えておいたほうが良いだろう。

117キロ走破で、1450ほど登っていたらしい。 さて、ここからは往路から離れ、大越を経由して山中町に至る峠道をチョイスした。

確かに、海岸線をだらだら迂回するよりかは直線的に進むので近道っぽく見えるのだが、

終わらない登り坂。

……まあ、こっちを選んでもあっちを選んでも、結局は登るのだ。

ようやく峠のてっぺんに着いた。 行程の頂上である大越には15:49着。平戸の市街までは残り10キロ程らしい。

もはや絶望でしかないので、とりあえず棚田を愛でたり、

棚田があるということは、このあたりの傾斜がきっついということ。 良さげな景色をバックに撮影タイムで現実逃避したり、

やっぱり三脚持ってくるべきだった。 16:16、ようやく遠くのほうに、あの朱い主塔が見えてきた。

戻ってきた。

あれだけの体たらくではあったが、走行ログを確認するに、実際には6時間を余裕で切っていた。具体的にいうと、首都圏の信号待ちによるストップ&ゴーを繰り返すような道での100キロ走破と同等くらいのペース。

とは言え、エルコスさんが計算ミスったりサバ読んだりすることはないだろうから、ここは文字通りの受け止め方をしておこうと思う。ふたたび平戸大橋を徒歩で渡り、

また歩くのか……

橋を渡り終えたところで、時刻は16:40。ここから佐世保まではおよそ30キロ強の道程ではあるが、

鉄路の最西端へ。 脚が終わっていたのと心が折れていたのと、あと折角だから本土最西端の駅から輪行してみるのも一興、そう考えることにした。で、16:49にたびら平戸口駅着。

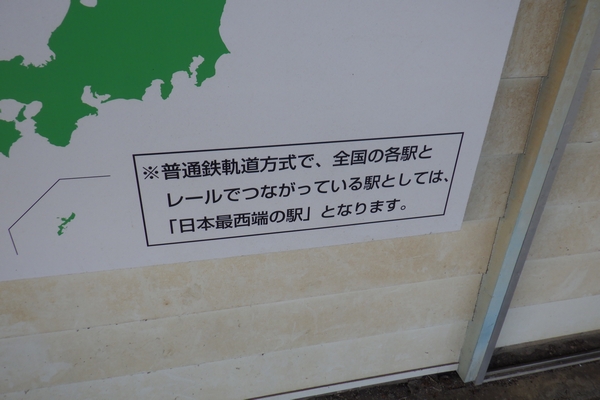

とりあえず輪行を開始する。 先述のとおり、本土に於いて最西端にある鉄道駅であるが、この定義もイチャモンをつければいくらでも変わる訳で、

ものすごい独特な表現。

で、面白半分にエルコスさんに調べてもらったところ、公共の鉄道における最西端は「那覇空港駅」、本州および鉄軌道方式の最西端は「たびら平戸口駅」、JRの最西端は「佐世保駅」 ……とまあ、

もうこれ以上は不毛なのでやめようwww

とりあえずここが日本最西端ってことでいいじゃないか。 さて、17:14に佐世保行きがやってくる。時間としては絶妙なので、ここで今日の行程は終わりとする。明日は佐世保から長崎まで自走する予定なので、ここで無理しても得策ではない。それに、

列車の時間が来た。

長崎まで本日のルート (powered by Ride With GPS) 明けて翌日、今日は夕方の長崎空港からのフライトで帰京する予定。

と、いう訳で8:00、佐世保駅前の定宿を出発。

日本最西端のJRの駅。 今日はこのまま、大村湾の西岸を南下して長崎市街に至る。国道番号でいうところの、R206に該当する。

長崎といえば、そこかしこにエグい勾配が立ちはだかるようなイメージがあり、特に長崎市街は、振り向けば崖ってレベルで登り坂が身近にある。たいていの幹線道路は、その崖みたいな小高い丘を越えるか貫くかして長崎市街に到達しなければならないのだが、

崖。

なので、一旦早岐まで戻り、重複区間のR202を南下。まずは西海市を目指す。

ここから大村湾の東岸を往く。 遠くにハウステンボスの気配を感じながら、まずは挨拶代わりに軽い丘越え。

うっすらハウステンボス。 そして気付いた。このあたりの区間、片側2車線だったり1車線だったりするが、1車線になると後ろを詰まらせることに。

ここはまだマシだが、追い抜きができないくらい狭い部分も多々ある。 なんかいつも以上に車幅を詰められる。道幅が狭いのもあるだろうが、何となく自転車に対して当たりが強い。

高台からの景色は良いのだけどね。 そんな交通量過多な状態が続くR206ではあるが、西海橋まで来ると状況が変わる。

この橋ができたことで、佐世保と長崎の往来が便利になった。

激流。 このあたりは潮汐が大きい地域らしく、時期によっては潮流によって渦が発生するほど。そんな西海橋であるが、パッと見で歩道がない。いや、車道を通ればいいのだけれど、

おまけに工事規制やってるもんで、余計に通りづらい。

どうやら歩行者は、その新橋の歩道を通るのが推奨されているっぽい。そちらは上段が有料道路、下段が遊歩道となっていて、通行料金は無料とのこと。

お前もか。

なお、この橋を徒歩もしくは自転車を押して通行する際は、営業時間に注意したい。要は、日没になったら閉まるということだ。

時期によっては渦潮を観察できるようだ。 さて、自転車に対する理不尽に打ちひしがれているエルコスさんを押して、西海橋を渡ろうとしたときのこと、

塔が3本。

時は大日本帝国の時代、無線通信の重要性の高まりにより建てられたもので、より遠くに電波を飛ばすため、波長の長い長波という種類の電波を発出する必要があった。ただ、

高さはおよそ135メートルになるそうで、大正時代から現存している塔型の建造物としては、これが唯一なのだとか。

遠近の関係でこんな感じだが、よく見ると三角形に配置されているように見える。 2024年現在の情報では、日中であれば見学ができるようで、このあたりの観光スポットになっているのだとか。

まあ、これで長崎を訪れる口実がもう一つ増えた、ということで。

今度はゆっくり来たいよね。 橋を渡った先は西海市。地図上ではまだ半分も来ていないように見えるが、ここからは交通量もグッと減り、まあまあ走りやすくなる。

現在時刻は10:05。長崎市街でちょうど12時といったところ。このペースでいけば、まあ問題はなさそうだ。

もうひとふんばり。 さて、先述のとおりこの道は長崎と佐世保を結ぶ最短ルートとなっており、オランダ街道という別名がつけられている。

エルコスさん曰く、「日本とオランダの交流が400年となったのを契機に、そう命名された」とのこと。そのため、オランダとの繋がりも強く、2022年にはこのルートを辿って平戸から長崎の出島までの111キロを、自転車で走破したオランダ人グループがいたそうだ。

案外魅力的なプランになるのではなかろうか。 もっと時間を取って、ちゃんと観光しながら訪れる、ということをできるようになりたいと思う。改めて、こういう小さな出会いがあるから、旅はやめられないし、また来ようって気になる。そして今は、エルコスさんがいる。

今やウチの歴代乗り物の中で一番長いつきあいとなったこの遷移金属だが、まだまだ一緒に走り続けていきたい。

大村湾もだいぶ南側にやって来た。

エルコスさんが大声を上げた。顔を赤らめて。かw……

交通量も一気に増えた。 で、長崎市街のおよそ10キロ手前にある、時津の街には11:32着。ここで諫早方面に至るR207と別れるが、我々は直進する。

この先、長崎外国語大学のあるあたりまでが、ちょっとした丘越えになる。時津側が急で、長崎側はやや緩い。

ドンキホーテの付近までが、登りのピークになる。

路側帯の舗装状態が悪く、結構な振動に見舞われる。通常、こういう状態になるのって降雪があるほどの寒冷地に多いのだが、

どうやら整備が行き届いていないようだ。仕方ないので車道側に張り出して走ろう。

路面電車が現れると、さらに混沌としてくる。 赤迫の停留場まで来ると、長崎の路面電車が姿を見せるように。ここまで来れば長崎駅はすぐだし、その手前には平和公園がある。

ということで、寄り道をしていく。12:05平和公園着。

平和の象徴。 戦争の悲劇を後世に伝え、その悲劇を二度と繰り返さぬようにとの思いで作られた記念像は、原爆によって何もかもなくなってしまった後、復興の道を歩む中で除幕された頃から同じように、そこに鎮座していた。

2024年現在、世界じゅうの情勢は決して良好とは言えず、緊張状態がずっと続いているのだが……

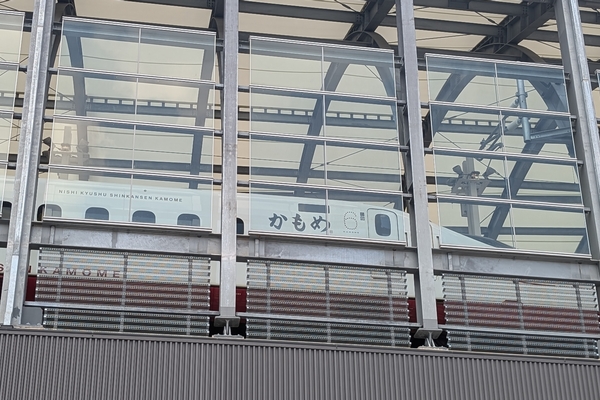

「右手は原爆を示し左手は平和を、顔は戦争犠牲者の冥福を祈る」とあった。 平和公園を辞した後は、軽く長崎観光に勤しむ。まずは、新幹線が開通して綺麗になった長崎駅へ。

新幹線の開通に合わせ、高架化した。

九州の新幹線は、側面に列車名を書きがち。 西九州新幹線使用のN700Sが停まっていた。武雄温泉から延伸し、鳥栖までつながれば、長崎への往来が格段に良くなるだろう。

ブルートレインが現存していた時代に来たかった。 次に、長崎といえば出島である。かつて鎖国を強いていた時代、ここが諸外国との接点であった。

だいぶ埋め立てられたが、入口はちゃんと橋だった。

なお、大人1人当たり520円の入場料がかかる。

もうちょっと駐輪場が完備されていれば有り難いんだけどねぇ。 ついでに、新地の中華街にも寄っておこうと思う、……のだが、

この路地、レール埋まってないか?

ここ、普通にクルマが通る道だよ?

路地裏から普通に現れる路面電車だが、これが日常なのだろう。通過待ちをする自動車も慣れたように停車しているし。

それでは日本三大中華街のひとつへ。 で、新地の中華街。昼食でも取ろうかと思ったが、例によってエルコスさん停める場所は皆無。

食べ歩きになってしまった。 結局、軒先で売ってた角煮まんで胃を満たす。改めて、長崎は徒歩での観光に向いた街なんだということが判った。

余談だが、路面電車は公式には4つの系統で運行されているが、全ての停留場には直通できるか、1回乗り換えるだけで到達ができる。そのため、特定の駅ではICカード決済限定ではあるものの、乗り換えができるという。

それでは長崎市街を後にしよう。

もうひとつの長崎脱出いよいよフライトの時間が迫ってきた。これから長崎空港に向かう。

一旦、時津方面に戻る。

実は、長崎空港へのアクセスは、かなり難易度が高い。 関西国際空港や中部国際空港と同様に、湾に浮かぶ島に築かれた空港のため、アクセスには橋を渡る必要がある。その、空港と唯一接している連絡橋だが、そもそも大村湾の東岸にある。

崖(再掲)。 何とかして崖を越えたとして、あるいは西九州新幹線の輪行利用で、無事に新大村まで到達できたとしよう。そうしたら、

唯一の連絡手段である簑島大橋は、先日の平戸大橋同様、自転車の通行が不可となっている。通るには、橋の上を押していかなければならない。長崎の著名な橋はどこもこんな感じらしい。

Googleストリートビューより引用。御覧の通り自転車通行不可。

こうなると、タクシー輪行か諦めて押すかくらいの選択肢しか残っていない。……ように見えた。

どうみてもホテルなんだけど…… 今回、どうしても確認しておきたかったことがある。それは、長崎空港へ航路でアクセスする方法である。空港webサイトを見ると、連絡船という文字があり、その航路は空港と時津の間を結んでいるとある。

で、時津まで戻る。長崎の市街からだと、丘越えを1つこなして10キロもない道程だ。

で、時津港に着いたが、乗船券はホテルで売ってるらしい。 時津の港は、お世辞にもわかりやすい案内看板などは建っておらず、目印はヤスダオーシャンホテルの幟だけ。なお、乗船券の購入もホテル内の券売機で行う。

忘備だが、運賃は自販機で購入し、特殊手荷物の精算はフロントで行う。 空港までの運賃は1600円で、そこに特殊手荷物扱いで袋詰めのエルコスさんの運賃が800円加算される。つまり、2400円で空港に連れて行ってもらえる訳で、

長崎市街からのアクセスは決して悪くなく、また、穴場的なルートなのかとても空いている。今回も、乗客は我々含めて5人しかいなかった。

基本的に、1時間に1便の頻度で出航している。ちょうど14:30に乗れそうだったので、今回はここで終わりにしようと思う。

袋詰めにする前に…… で、袋詰めにする前に、いつも通りエルコスさんに写真をせがまれ、

慌てるエルコスさんを弄り倒して遊んでいるうちに、船はやってきた。

高速船はこんな感じなので、乗船時はちょっと手間がかかる。 坂が多いという印象で、およそ自転車向きではない街という印象があった長崎県であるが、掘り起こせば良質なルートやスポットが数多く眠っているということがわかった。やや自転車に対して当たりがきついという問題点はあるものの、健脚のサイクリストには充分満足できるルートだったのではないだろうか。

無事に長崎空港に到着。 | ||||||