|

イントロです。私事だが、ヘルメットを新調した。

ようやっと更新ですわ。

JCFのルール改定などで、先代のFLAIR並に軽量なメットが造れなくなってしまい、しかしそろそろ賞味期限切れるんだがという状況で、一旦はVOLZZAを検討材料に入れていた。そんな折に新型メットのリリースがあり、

ところで、VOLZZAは250グラムで20680円、対するFLEX-AIRは215グラムで29700円。この程度の重量差なら誤差なんじゃねぇの? ってんで、当初は安いVOLZZAを第一候補にしていた。

先代FLAIRと並べてみた。軽量のFLEX-AIRだが、それでもFLAIRのほうが軽いという驚愕。 何はともあれ、割とリリース直後に手に入れたこのメット。折角だから筆卸しにいきたいところだが。

という訳で、処変わって羽田空港。

時間があったので今日は自走した。 いつも通りエルコスさんを預けてから、保安検査を抜けて搭乗口付近で待機。そういえば、サイクルジャージ姿で保安検査通ろうと思ったら、たぶんファスナーが引っかかるのか一旦脱がされた。

で、時間が来たので搭乗することに。

今まで出てきてない行先。

沖縄自体は、過去に仕事で何度か訪れたことがあるものの、プライベートでは初めてのこと。そして、敢えて石垣を選択したのには理由があり、

石垣の市街にあるというその碑について、まずは730を説明しておく必要がある。 先の大戦で日本が敗戦国となり、沖縄を占領下に置いたアメリカ政府により、1945年に沖縄全域で右側通行が指令された。そして、1972年の本土復帰後も、本州は左側通行、沖縄は右側通行という、ひとつの国内で交通ルールが複数あるというややこしい状態が続いていた。 さすがにそれはマズいでしょう、という話になるのは必死。そして一国一交通制度を尊重する道路交通条約に則り、1978年に沖縄県内の対面通行は左側通行に戻されることとなった。

かつては那覇で給油が必要だったが、今では直で行ける。

幸い、沖縄県には2023年現在でも、路面電車の運行が成されていないので、大規模な改修を伴うようなことはなかった。それでも、完全に切り替える準備だけで数年を要し、切り替え当日は、全国の警察から応援が駆け付けたという。

エルコスさん曰く、「それと730がどう関係しているのか?」だが、

ハッキリと730って書いてある。 それともう一つ。沖縄全域の事象なのに、なぜ石垣に碑があるのか、というものだが、これはその当時、730を周知する目的でメディアを総動員して行ったキャンペーンに、元プロボクサーの具志堅用高さんが起用されたことが理由のようだ。

そういった理由で、石垣市街の交差点の脇に小さな公園を整備して、730記念碑が設置されている。

730交差点(……と対塩害終端接続)。 さて、そういった由来のある碑を、わざわざ見に行く理由だが、

これまた余談だが、実は730記念碑は石垣だけにあるわけではなく、沖縄本島の県庁内にもあるほか、宮古島にもモニュメントがあるらしい。

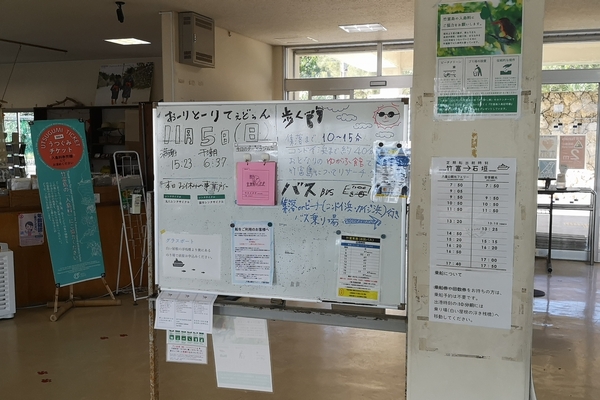

なお、フライトは3時間近くかかる。おまけに本土よりも台湾のほうが近かったり。 ダムツアー本日のルート (powered by Ride With GPS) 14:57、エルコスさんをピックアップして、早速組み立てる。

羽田−石垣は一日2便。後便で来たが、先発便のほうはご同業が多かったと聞いた。

サドルがひん曲がっていたが、これくらいならすぐ直せる。ただ、こりゃたぶん他の荷物に押されたな。預けるとき、天地無用の指示をするのを忘れていたのが災いしたのかも。

なお、サドルは秒で直した。 さて、宿は石垣市街に取っているのだが、チェックインまではまだ時間がある。するとエルコスさんが、

15:20、石垣空港を出発。R390を右折し、一旦石垣市街から離れる。

南国感溢れる。 ヤシの木と果実畑。石垣の第一印象はそんな感じである。ただ、朧げに残っている沖縄本島の記憶と違い、忙しなさとは無縁の、のんびりした雰囲気だ。

走り出して少しして、あることに気付く。暑い。

これ11月の気候か?

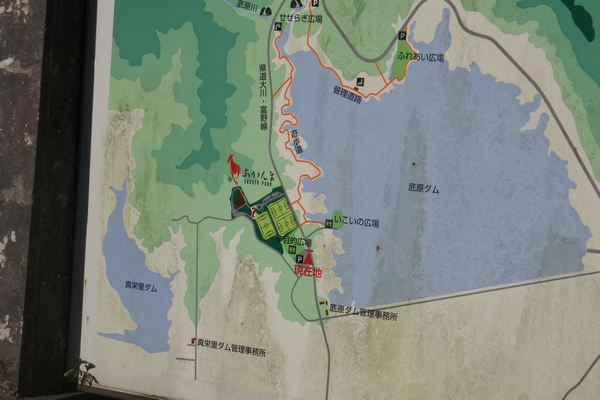

空港で水分を仕込んでおかなかったのは失敗だった。ちょうど自販機があったので、ここで水を補給しておこうか。 ところで、最初のダムである底原ダムであるが、この先の大里地区から内陸部に入り、複雑に入り組んだ道を間違えずに進んでいく必要がある。

エルコスさんも半信半疑になっているが、

もちろん看板なんてない。 ……こりゃ迷いもするさ。んで、合ってるのか間違ってるのかも怪しい道を進んでいくと、唐突に視界が開けた。

なんかまっすぐな道に出た。

底原ダムは、1992年に完成した灌漑用のダムで、農業用ロックフィルダムとしては日本最長の堤体を持っている。

無限ループしてるんじゃないか、と。

もともと島国である石垣に於いて、水問題は喫緊の課題であった。特に、農業用水の確保は、石垣の産業を維持するという意味でも重要な問題であった。 このダムはそういった目的で作られたという。2023年現在、石垣に於いてもっとも大きいダムである。

なお、ダムの麓は農園地帯が広がっている。それ用に蓄えられている。 さて、ようやっと堤体を渡り切った。沖縄らしく、守り神のシーサーが鎮座してあった。

なお、八重山方言ではシィーシィーと呼ぶらしい。

伝説の生き物とされているが、エルコスさん曰く「犬、獅子、ライオンの諸説がある」とのこと。結局どれかというのは、未だ特定はされていないのだとか。 さて、次のダムはここから程近い位置にある真栄里ダム。なのだけど……

砂利だなこれ。

どうやら、最短でダムに行くルートはこんな感じ。迂回するとだいぶ遠回りさせられたうえにアップダウンまでついてくる様子。 トイレついでに休憩しながら、エルコスさんの回答を待つことにした。しばらくして、

よくみると、何やら施設があるのだが。 ここから少し北上したところに、サッカーパークあかんまという施設がある。沖縄県スポーツ協会が所有するサッカー施設だが、この敷地内を抜けていくと、ダート区間をバイパスできるらしい。

という訳で、早速サッカーパークあかんまへ。

入場自体は自由にしていいようだ。 その一番奥、駐車スペースまで進むと、一本のダート道があった。どうやらこれが先ほどの交点から続く道らしい。

それでもやっぱりダート。

幸い、轍ができているのと、あまりガレていないので、まあ走れないことはない。強いて言うなら、野生動物の気配がプンプン。

これ遭難とかしないよな?

なるべく茂みの中に飛び込まないようにしよう。おっかなびっくり走っていると、やがてダート道は終わり、舗装路に変わった。

名もなき農道を往く。 明らかに農道といった趣の道を往くこと暫し、フィルダムの堤体が見えてきた。

真栄里ダム。

見た目がロックフィルダムなので紛らわしいのだが、しばしばアースフィルダムと混同されるし、そもそも区分けがさほど厳密ではないようだ。 ちなみに、このダムは石垣唯一の多目的ダムで、上水道用の水を供給しているのもこのダムが唯一である。

ダム脇から下って行った先にある。 ダムの下には於茂登取水場があった。ここから浄水場へと送水しているが、一説によればこのダムの水は上水道を優先させているとされている。

県道に戻って遠巻きに浄水場を眺める。ダムの堤体もよく見える。 さて、ふたたび農道をウネウネ走り、県道に戻ってきた。次のダムはどこかな?

エルコスさん曰く、「明日、石垣島一周をするのであれば、今日、名蔵ダムに行く必要はない」とのこと。石垣島一周ルートのついでで立ち寄れる位置にあるかららしい。 もとより、今日一日ですべてのダムを回ることは不可能である。最北の大浦ダムは、石垣島のだいぶ北のほうにあるからだ。

ここで無理して干からびたら元も子もないわけで。よって目標を石垣ダムに切り替える。

おしゃれなカフェがあったので、ホットドックをいただいた。 途中、カフェをみつけたので軽く補給しながら、

「ちょっちゅね」なんて地元で言おうものなら怒られかねない。 地元の英雄、具志堅パイセンに導かれること暫し、

日本最南端のダム。 石垣ダムには16:48に着いた。

琉球政府は沖縄の日本返還があった1972年まで実在していた統治機構で、つまりこのダムは本土復帰前に建設された、石垣のダムでは最古参にあたる。

琉球政府とある。

盛土。 といった訳で、今日のダムツアーはこれにて終了。あとは県道87を石垣市街に向けて下っていこう。

海が見えた。 これが730記念碑だ。県道87を下っていき、石垣市街に着いたのが17:09。さきほどまでの田園風景とは打って変わり、建物が多くなった。

交通量も増えてきた。 そして、730記念碑の交差点に辿り着いた。さて、碑はどれだ?

交差点の角らへんに、どっかりと。

碑そのものは大きな石にでかでかと「730」と書かれたもので、両脇でシーサーが守りを固めているというものだった。これが日本の道路交通の転換点を象徴する碑のすべてである。

そもそも沖縄全域で通行方向を一斉に変えた730であるが、果たしてそんなことは可能なのか。それを達成させるために、後に那覇警察署長を務めた730現場責任者が採った作戦がある。

その後、事前に設置しておいた左側通行用の標識や信号から、あらかじめ掛けていたカバーを外して、右側通行用のそれに掛け替えたそうだ。その時間、わずか8時間で。

翌日改めて見てみて、これが左側通行を表していることに気づく。

これにより、翌7月30日の6時に、一斉に左側通行に変わったのである。 これが今からおよそ45年前に行われ、そして現在に至っている。余談だが、730の名前は地元に定着しており、この交差点周辺には、730の名を冠した店舗が多く並んでいる。

730COURT石垣は、石垣屈指の商業施設。夜遅くまで賑わってた。

メニアック案件ではあるものの、ちゃんと観光スポットになっていた。 おまけの竹富ライドさて、時間は過ぎ去り石垣最終日。滞在中は石垣を一周したり、西表の外周をぐるりと回ったりしていたが、それも今日でおしまい。

あとは、ひたすらソーキそば食べてたくらい。 帰りの便は12:20なので、一時間くらい前に着いていれば大丈夫だろう。そうすると、少し時間が余るな……

離島ターミナルから10分で着く手頃な距離でありながら、島一周が10キロに満たないくらいのサイズ感なので、ちょっと寄るには手頃なサイズだ。

もちろん行く。とりあえず宿をチェックアウトして、離島ターミナルでエルコスさんを袋詰め。

バラさずに乗せることも可能だが、輪行なら無料で乗せられる。 定刻に出航した船は、昨日ほど荒れることなく、本当に10分で竹富港に着いた。

ほんと、あっという間に着いた。 エルコスさんを元通りにして、早速竹富島の散策を始める。ところで、この島の最大の特徴というのが、

これが竹富島最大の特徴にして唯一の景観。 白砂の道は、固く締まっていて走りにくさは皆無だった。ただ、伝統建築の石垣が交点の視界を奪っており、勢いよくカッ飛んで走るのはちょっと危険である。カッ飛ぶような雰囲気でもないが。

むしろ手押しで回ってもいいくらいのサイズ感。 これら伝統的な建築様式で島全体を形成している。この景観を楽しむために、大勢の観光客が訪れるのだそう。

守り神も健在。 とりあえず島を横断するように走ってみる。そして、白砂の道という理由以外で、なんとなく走りにくいな、と感じた。

微妙にズレてるんだよね。 諸説あるが、まっすぐにせず、ちょっとズラすことで、厄災が通り抜けるのを防ぐ、という考え方があるらしい。 さて、朝も早いことがあり、店舗はどこも開いていない。景観を楽しみながらうろついていると、何やら塔のようなものを見つけた。

モニュメントか何かかな?

残念だけど、塔に登らずとも高台になっているので、ある程度は街並みを楽しむことができる。

塔に登らずとも、これくらいの景色は楽しめる。 そこからさらに走ると、西桟橋という場所に着いた。桟橋へは自転車乗り入れができないようなので、ちょっとエルコスさんには留守番してもらう。

駐輪場とかはないので、とりあえず立てかけておこう。

ちなみにこの桟橋は、本土復帰があった頃まで使われていたようで、ここから西表に渡り、稲作をしていたのだとか。

現在では、夕陽の絶景が映えるとのことで、竹富屈指の観光スポットとなっているらしい。

遥か彼方に西表島。 さて、白砂の道が印象的であったが、集落の外周を巡る環状線は、舗装がしっかり成されていた。

こんな感じで整備されている。 環状線をぐるぐる走り、適当なところで集落に入るのが良いみたいだ。

ふたたび集落の中へ。 で、うろうろしていたら、仲筋井戸という場所に着いた。

ここに大きな穴が開いていた。

現在では石垣から送水されているが、小さな島ではこの井戸が生命線だったのだろう。

台風とかで降った水を蓄えていたらしい。 なお、こんな感じの島なので、島内での自治がしっかりしているのだそう。例えば建築物ひとつとっても、伝統建築を踏襲することなど、厳格な決まりがあるのだとか。 たとえば民家は、赤瓦の屋根、魔除けのシーサー、石灰岩の石垣などで構成されているほか、間取りにも特徴がある。

間取をよく見てみると……

また、竹富小中学校の石垣には、石敢當と書かれているのに気付く。

実はあちこちでよく見かけてた。

沖縄全域では結構根強く信じられているマジムン信仰。この悪霊はまっすぐ進む性質を持っているらしい。よって石敢當は、主に丁字路や三差路なんかに設置されているらしい。

島唯一の学校にて。 さて、9:05発の石垣行の時刻が近づいてきた。ブラついてただけだが、まあまあ良い観光になった。

色々勉強にもなった。 んで、港へと戻る道すがら、ちょっとした遺跡があった。新里村遺跡と書かれている。

集落があったようだが…… 当時の陶磁器が出土されたことで、ここが発祥の地であることが明らかになったそうだ。現在では鬱蒼と茂る森の中でひっそりとしている。

これは何かの墓だろうか……? では改めて竹富港へ。8:50着で船の出航までは15分もある。

ターミナル内では島の情報が全て確認できる。 で、エルコスさんを袋詰めして、ターミナルに入ると、とある自販機を見つけた。入島料とある。

自販機で支払うスタイル。

支払おうが支払わなかろうが問題はなさそうなのだが、この試みが環境維持に繋がるのなら本望である。きっちりお金を落としていこう。

それじゃ、帰るか…… そして9:05発の石垣行に乗船し、

この船で石垣に戻る。 具志堅パイセンの像で記念撮影して、

ライトフライ級13度の防衛を果たしたカンムリワシ。 最後に730記念碑を拝んでおく。次、いつ来れるかわからないが、ともあれ目的は果たせた。

ここが日本の国道の最西端。ここからすべてがはじまる…… このあと、エルコスさんが指摘していた。「大先生はやっぱり走っている時が一番楽しそうですね」と。 そして気付いた。結局、何かを運転していないと手持無沙汰になるってことを。

日本最南端のココイチ!

あと8キロかぁ…… 10:28、石垣空港着。さあ、おうちに帰るか。

石垣空港は、最近では割と混雑する傾向があるらしい。2時間前に到着していてよかった。 |