|

|

2日目のルート (powered by Ride With GPS) 日本一の干潟昨日の疲れが少し残っていたのか、出発は少し遅めの7:20。

秋田方面へ。 東北の旅の2日目だが、今日は南下して、山形のほうを目指そうと思う。

昨日の走行距離は180キロをちょっと超えたくらい。そりゃ消極的にもなる。そして、その疲れは当然残っていて、スタート時点で脚が痛い。しっかり筋肉痛になっている。

実際、脚を使うのは漕ぎ出しか登り勾配の時だけなので、走り出してしまえばさほど筋肉痛は気にならない。平地にしても勢いがついているので再加速にもさほど踏力は要らないし。 ……って言いたかったのだけど、案の定ウチの遷移金属は真っ赤になって照れてやがる。これもしきたりさ。

R7のこの区間は、海沿いに大回りしている。ショートカットした。 さて、河戸川地区を抜けてR7に入り、秋田道と並走しながら南下していると、三種町の大曲交点に着いた。ここを右折するらしい。

ここで一旦R7を離れる。

かつて、日本で二番目に広い湖である霞ケ浦を抜いて、面積第二位の座を誇っていた潟湖は、戦後の食糧難や雇用対策を解決するために干拓されていった。結果、新たに大潟村という自治体が生まれ、秋田県内屈指の農業地帯と生まれ変わった。

この交点の先が八郎潟。 県道42交点を過ぎたあたりで、小さな橋を渡る。ここから八郎潟の干拓部になり、同時に大潟村にも入る。

珍しいなんてもんじゃない。大潟村の発足は1964年だから、もうすぐ60年になる訳で、つまりその間、他の場所では一切新設自治体が生まれていないのだ。 その大潟村であるが、もともと汽水湖であったところを干拓しているので、塩分が作物に何かしら影響を与えているのではないか、とも思うけど……

鬱蒼。

お陰様で、先述のとおり大潟村は一大農業適地となっている。

どこまでもまっすぐ。 また、干拓して新たに自治体を作ったことで、農地に対する区分けも精密に行った結果、たいていの道が直線道路。

マップがあったが、とにかくまっすぐ。

大潟村は、全体が縦長の楕円のような形をしているので、縁の部分にはそれなりに緩やかなカーブはあるのだが、

この先の右カーブ。

直線は道だけでなく、農地も比較的真っ直ぐに区画されている。そして、農業用水を流す用水路も。

縦横無尽に広がってる。

さて、このまま県道42を直進すると、大潟村の市街地と道の駅があるのだが、エルコスさん曰く、「面白い場所がある」とのことなので、そちらに行ってみることに。

さらに深部へ潜る。 県道54交点を左折し、クルマ一台通らない道を少し走った後、名もない交点を右折。

どうもここらしい。

ハテ、どの話だっけ? 錦木千束の命名由来とかか?

ちょうどこのあたりが大潟村の中心。 確か、小さな滝があったのと、緯度経度の交会点があったことくらいかな? そういえば、あの交会点から見て、我々は今、西側にいるわけだが……

エルコスさん曰く、「情報によるとこのあたりらしい」とのこと。実際にどんな場所かはお互いに知る由もないので、じゃあ行ってみよう、ということになった。

みつけた。

巻き上がる砂煙。

奥日光の林道でガレ岩に散々おみまいされた我々は、すっかりダート道に拒絶反応が。うーん、これ、行くのか…… しかも、今回はSPD-SLなんだよなぁ。

結局、慎重に走るという、ごく普通の結論に達した。余談だが、主要な道以外の農道は、ほぼ例外なく砂利道になっているので、ロードバイクには厳しいかもしれない。むしろMTBのほうがいい。

果てしない砂利。 とはいえ、砂利が浅いところは地肌が見えていて、そこを通れば比較的ダメージが少なそう。

この美しき農村風景よ。 時期柄、米の収穫が盛んで、あちこちでコンバインが絶賛稼働中。ただし見ている余裕はない。そんな砂利道だが、なぜか交会点付近だけは舗装済み。

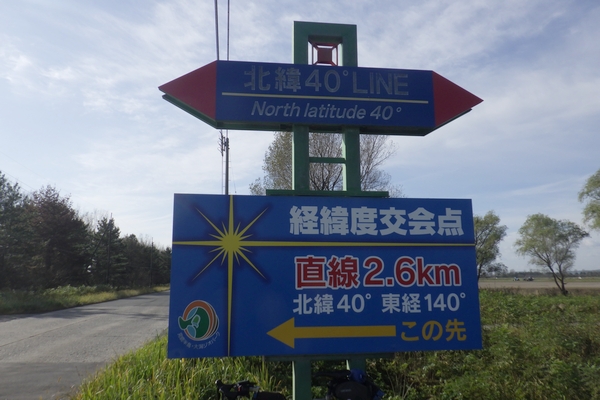

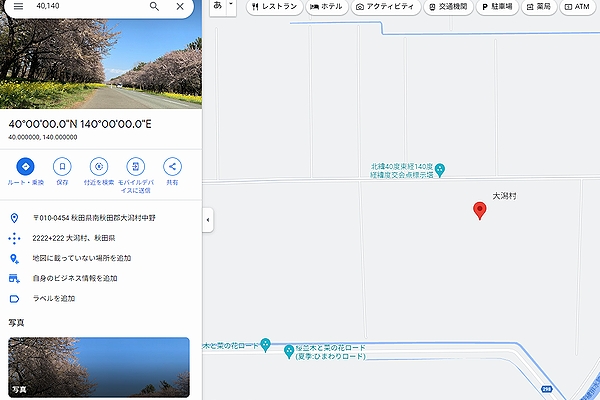

唐突に現れる立派な碑。 8:45交会点着。ここが北緯40度と東経140度が交差する、日本の陸上で唯一の場所とのこと。

何か注意書きが。 ただ、近年のGPS計測によると、厳密な交点はちょっと離れているのだとか。

2002年に法改正があり、これによって微妙な誤差が出てしまい、現在の基準でいえばこの碑は交会点ではないのだけれど、

誤差といってもこの程度で、だからどうした感すらある。

……今サラッと写真撮るリクエストしたな? ちなみに、この交会点に関する記述は、現地の看板にも記載があるので、確かめてみよう。

あと、博物館が近くにあり、到達照明がもらえるらしい。 さて、無事に交会点まで到達したはよいが、砂利道はさらに奥まで続き、しかも終わりが見えない。地図上ではこのあたりを縦横無尽に道が通っているが、たいていは砂利の農道で、しかも所々、用水路やら何やらで寸断されている箇所もある。つまり、

また2.6キロ砂利道を走らされる。

帰りもこの道を通るのか…… それにしても、なんて景色だろう。うっかり「これ北海道の画像」ってもバレないんじゃなかろうか。

とりあえず舗装路に戻り、今度は東のほうに抜ける道に出る。大潟村は一見すると島であり、村への往来は7基ある橋を使わなければならない。今いる位置からだと、県道298を使って大潟橋を渡るのが一番近そうだ。

ピンクと黄色で溢れるらしい。 ところで、どうやらこの先には、大潟富士なる山があるそうだが、

大潟村の出自は先述のとおりなので、当然ながらこの村に山なんかない。しかし、1995年頃に村のシンボルとして築かれたらしく、現在では国土地理院の地形図にも記載があるほど。

この橋の先にあるらしい。 中央幹線排水路と名が付いた川を渡った先に、それらしい山があった。……のだが、

なんだこの道? 川を渡る際、なんだか得体の知れない道を見つけた。他の道が砂利引きの農道なのに、その道だけが舗装された片側二車線道路で、周辺の道路と比べて、明らかにつくりが違う。

標識。だけどなにか違う。 その標識に近づいてみると、どうやらこの道は、何かの専用コースとある。もう少し注意深く見てみると、ソーラースポーツラインの文字が。

ソーラーとある。

エルコスさん曰く、「よくソーラーカーのイベントなどで使われる」らしい。国際ソーラーカー連盟の公認コースとなっているとのことだが、考えてみればこれだけ平坦で広大な土地はそうそう見つからないだろうから、まさに適地と言える。 そして驚くことに、この道は4時間100円で一般走行可能らしい。

8月には公式レースが開催されるらしく、その時はこの一帯も盛り上がっていることだろう。

余談だが、入り込むだけなら結構ザルっぽかった。間違いなく怒られるだろう。 それでは、話を大潟富士に戻す。どうやら登頂ができるらしい。

で、高さ3.776メートルの山に登る。1分もかからずに登頂完了。

山頂からの眺めはこう。

これはどういうことかというと、そもそも大潟富士の麓の海抜が-3.78メートル程度しかないことを意味している。干拓した際に必ずしも0メートルにする必要はなく、村全体が海抜ゼロメートル以下となっていることから、こういったカラクリが成立しているのだという。

山の全景。よくみると標高ゼロって書いてあった。 大潟富士を詣でた後は、八郎潟の市街に向けて、まっすぐな道を東に進む。

直線すぎて異世界感すら。 大潟橋を渡ると八郎潟町という自治体に入るのだが、八郎潟にある自治体は大潟村という、ものすごくややこしいことになっている。

八郎潟からの脱出。

八郎潟駅前の交点に丁度コンビニがあったので、補給がてら休憩と地図チェックしよう。

雰囲気がガラリと変わった。 最後の東北の地を踏む

もうすぐ秋田市に入ろうか、というところだが、そこからR7を経由して山形県境までは、ざっくり見積もっても80キロ近くあり、そこからさらに大きな街となるだろう酒田市までとなると、確実に100キロを超える。

R7を南下。 時刻は間もなく11時になろうとしていて、既に60キロ近く走った状態からの100キロというのは……

酒田まで116キロか…… 今日はライトめでと考えてて、どこから輪行しようかってくらいのノリだったのに。

R13との分岐点まで来た。直進すると最上・村山地方へ。我々はR7右折で庄内地方に往く。 いや、山形の県境を踏めればいい訳だから、途中の駅から県境の最寄駅まで輪行ワープするって方法m……

秋田南バイパスに入る。 という感じで、まずは行けるだけ行ってみようとなり、臨海十字路交点からR7へ。バイパス状の道だったので側道に出たら、

ほんとどこだここ? 臨海十字路交点から下浜までの区間、いわゆる秋田南バイパス区間は、自転車での走行には適さないようだ。実際には、R7旧道である県道56号を用いたほうが走りやすそうだし、なんなら補給できそうな商店も多くある。

状況はさらにヒドくなった。 で、半泣きになりながらテンパッてるエルコスさんを宥めすかし、落ち着いたところで地図チェック。すると、海沿いに一本、羽州浜街道という道があるのに気づく。

これが、秋田北バイパスと並走するように続き、浜田境川のあたりでR7に合流する。これを使えば良さそうだ。

海が見えた。そういや今回の旅で海を見るの初めてだな。 で、高台から羽州浜街道まで降りる。現在では住宅街を抜ける町道となっているが、バイパスの連続アップダウンと比べると、圧倒的に平坦で走りやすい。何より、後方から大型車が迫ってくるというようなことがないので、精神的に楽。 ……で、気付いた。これはもしかすると、ここから先もこんな感じのことが続くのではないか、と。

かつては往来が盛んだったと思わしき道。今はもう静か。 で、そうこうしているうちに、R7に合流。右折してすぐにエルコスさんが、

ここから下浜道路になる。左折して旧道へ。 この道には県道56号が付番されているが、れっきとしたR7旧道である。2020年にバイパス道路である下浜道路が開通し、往来がそちらに流れたため、道はしっかりしていて交通量が少ないという、大変ありがたい状況になっている。

それに加えて、秋田県では著名な下浜の海水浴場があったりして、シーズン時は大変なことになっていたらしい。バイパスの効果は抜群に違いない。

交通量がほとんどないので走りやすい。 そういえば、海水浴場が近くにあるということで、先程からちらちらと、海が見える。

砂浜が秀逸とのことだ。

トイレを新しくする工事中だった。 ちょっと甘味が欲しかったので、冷えたレモンスカッシュを飲みながら一息つく。朝夕は突き刺さるような寒さだったのに、日中は陽の光が突き刺さって、むしろ暑いくらいだ。 時刻は12:20。あと2分で酒田行が来るが、2分じゃさすがに輪行は無理だ。

すまんな、先に行くぜ。

先程の醜態が余程大ダメージだったらしく、エルコスさんは小さくなっていた。だが、既に情報収集は終えていたようで、ここから先の状況はある程度判明した。 やはり、R7はバイパス整備が進んでおり、岩城、亀田、金浦と、バイパスになっている箇所とそれを迂回する別の道があるらしい。

ここで下浜道路と合流。

道の駅岩城には12:56着。ここにも高台を往く現道を回避できる道があるというのだが、とりあえずジェラートがおいしそうだったので食べておく。

アイスとコーヒーは鉄板だってrenas先生も言ってた。 で、食べているうちに、あることに気づいた。

何やら秘密基地っぽいのが浮いてる。

北海道にある国縫漁港が発祥となり、日本では3例しかないという島式漁港は、浜が砂地であったり、遠浅の地形だったりする場所に有効らしく、現在様々な調査が進められているという。

海を渡る橋というのは味があって良いもんだ。 で、岩城アイランドブリッジという名前の橋を渡り、漁港へ。

漁港の全景。

漁港自体は船の係留と荷捌き用の広いスペース、そして公衆トイレくらいしかない。ただ、この周辺は良質な釣りスポットでもあり、豊富な情報が世に流れている。サバなどの青物のほか、秋田名物ハタハタなどが釣れるのだとか。

このあたりは良質の釣りスポットらしい。 滞在数分でふたたびR7を走り出すが、そこからすぐにR341立体交差。ここを降りて、松ヶ崎の集落へ。

R341を経由しよう。

そういった具合に、現道と旧道を行ったり来たり。手間はかかるが、登り勾配と往来から逃げられること、そして海に近い側を通ることが多いので、景色が良かったりと、悪いことばかりでもない。

そしてまた合流。 黙々と走り、由利本荘に着いたのが13:55。

由利本荘は秋田−酒田の中間点くらいの位置。比較的大きめな街だ。 ちなみに、後に判明したことだが、仮にこの時点で輪行に切り替えたとしても、羽後本荘から酒田に向かう列車は、16:27まで存在しない。2時間半もあれば、軽く見積もっても40キロは走れる。

なーwww おっさんとチタンフレームがわちゃわちゃしているうちに、気が付けばにかほ市に入っていた。

市境付近に出戸信号場があり、それが目印になる。 このあたりから、出羽富士とも呼ばれる鳥海山が左手に見えてくるのだが、山頂の辺りがちょっと雲に隠れていた。

山頂が県境付近(実際には山形県側)にあるので、山形県側は「庄内富士」と呼んでいるらしい。 だが、景色がよくないというほどではなく、むしろ海と山が両方楽しめるし、時折通る貨物列車と並走したりと、むしろ行程としては楽しくて仕方ない。そして……

完走が見えてきてしまった。

この勢いで行けば、日没前に県境を踏める。面白くなってきた。

そしていよいよ…… 秋田県最後のガソリンスタンドを通過した頃、エルコスさんが嬉しそうに言った。

先程まで雲に覆われていた鳥海山が、ようやくハッキリと姿を見せてきた。そして、夕陽に照らされた日本海が眼前に迫り、いよいよ秋田県を脱出する。

もうちょっと待ってれば雲も晴れそう。

ログ見てて気付いたが、この2日でほぼほぼ秋田県を縦断していたことになる。 そして、三崎峠という小さな峠を駆け上がると、県境の標識が見えた。

そしてここが庄内への入口。 2日で合計360キロ16:00、山形県境着。先述のとおり、ここは松尾芭蕉の奥の細道縁ある峠道であり、羽州浜街道屈指の難所かつ、有耶無耶関という関所が設けられた要衝でもある。

その願いは早々に叶うこととなる。この先R7は再度バイパスになり、山間部をアップダウンで抜けていくようなのだが、途中でR345を使えば、ほぼほぼ下り勾配の道で、かつ海沿いを往くのだという。

ちょうどよい時間帯になった。 で、当然そちらを選択したのだが、日本海に沈みゆく夕陽を右手に、なんとも心地よいライドとなる。

有無を言わさないスタイルwww そして吹浦の河口を回り込み、R7の難所をあらかたスルーしたところで復帰。

吹浦川の河口と集落。 すぐのところに道の駅があったので、ちょっと寄っていく。

道の駅鳥海ふらっと。

遊佐の隣は酒田市で、もう残りの距離も20キロないくらい。心なしか肌寒くなってきたので、暖かい蕎麦でも食べて暖を取ろう。

地元のブランド豚を使ってるらしい。甘くてうまかった。 時刻は16:40、日没が迫ってきているし、この季節は陽が沈んでから暗くなるまでが恐ろしく早い。

結局、酒田まで走り切ってしまった。 とはいえ、20キロなら、このペースで1時間かからないくらいだから、一応終わりは見えたかな?

これで今日のフィニッシュポイントも決まった。すっかり暗くなった酒田市街を走り抜け、酒田駅到着が17:42。

すっかり暗くなってた。 頑張れば、最終のいなほに乗り継いで当日中に東京帰着は可能ではあるが、さすがに疲れた。

たぶんtdnリブート以来じゃないかな? 考えてみたら、2日で300オーバーというのもあまり記憶がない。昨今の流行り病のせいで、運搬車を使ったワンデイライドばっかりだったから、ホント久しぶりかも。

……さて、明けて翌日の話だが、結局この日は酒田から輪行することとなった。

どんより。

ただ、それだけでは味気なかったので、一箇所、寄り道をしておく。酒田港にある市営航路の乗り場を確認しておきたかった。

酒田駅から10分かからないくらい。 ここから、山形県の離島にして秘境の飛島へと渡ることができる。言い換えれば、飛島への唯一のアクセスポイントである。

天売とか焼尻とか、あのあたりの感覚に近いかな。 とりあえず、酒田駅で輪行解除→自走してターミナル→輪行してフェリー、という感じになることを確認して、それでは酒田を後にしよう。

あつみ温泉まで普通で先行し、最後はいなほに乗って帰路に就いた。 |