|

|

1日目のルート (powered by Ride With GPS) イントロです。仕事を早抜けして、19:46上野発のはやぶさ111号に乗るべく、上野駅を目指す。

そして帰宅ラッシュ中の上野駅に突入。 で、予定通りはやぶさ111号を捕縛。17両繋いでるってんで、今回は先頭側の車両の座席を押さえた。

こまちの車内。 通常、新幹線の座席配置は2−3の5アブレストが標準で、グリーン車で2−2、グランクラスが1−2となっているが、ミニ新幹線扱いのこまちやつばさは、車幅が狭いぶん2−3配置が困難なようで、普通席でも2−2が標準となる。

むしろシートピッチがE5系と比べると狭いらしい。あと、座席幅は確かに広いものの、その差はせいぜい15ミリ程度。要するに誤差である。

そういや上野駅も随分と閑散としていたな。 こうして、のっけからTFBに耽ること2時間半ほど。盛岡の街は

盛岡駅。気温は1ケタ台。

ここまで来てしまった以上、もうどうにもならないので、とりあえず寒さに震えながら今宵の宿へ向かう。明日は晴れ予報なので、陽が出てくれば何とかなるかもしれない。 鹿角を目指せ。

晴れてはいるがすっげぇ寒い。 翌6:24、盛岡の宿を出発。予想はしていたが早朝はえらく冷え込む。

しかも素泊まりだったので朝食も食べていない。とりあえずR4を北上し、途中のコンビニで補給食を買い込む。ついでに蒙古タンメンで無理やりカラダを温める。

そうなのだ、ガスッてるのだ。

こんなんだもの。 R4を北上し、滝沢分れの交点でR282に乗り換える。青森へと通ずる主要ルートのうち、鹿角を経由する古くからある街道筋だ。

出羽と陸奥の分岐点。 道はこのあと、安比高原に向けて緩やかに登り勾配となる。考えてみれば、標高が高くなればその分だけ空気も冷えるので、どう考えても霧とは長い付き合いになりそうだ。

7:38、道の駅にしねを通過。このあたりでようやく、霧が晴れてきた。

とはいえまだまだ薄暗い。 ただ、相変わらず空には鉛色の雲が広がり、気温の上昇とは程遠い。何せ、現在の気温はたったの9度。

あんまり寒いのでコンビニエイドが捗る。 こうして、八幡平市の市役所が隣接する北森駅を通過。このあたりから、はっきり分かるくらいに上り勾配が始まる。

で、その松尾八幡平駅から北方を望むと、

はっきり見てわかるほどの斜度。

松尾八幡平駅にて。 さて、それではギアを軽くして、安比高原までの登り区間をシバきにかかろう。朧げな記憶が正しければ、安比高原のサミットにはコンビニがあって、その手前はスノーシェッドになっていたはず。

何度か安比高原に滑りに行った記憶が役に立ちそうな気がする。

しばらくは森の中。 登り区間であるが、インナーを使うようなガツンとした登りではなく、50×28でスルスルと登っていける程度の斜度。じんわり、クルクル脚を回していけば、どんどん前に出るような登り勾配。

なんかあるぞ? 登っている途中に、何やらごっついオブジェクトが鎮座してあった。近づいてみると、北緯40度、東経141度の公会点とある。

緯線と経線のキリが良い所には、たいてい碑がある。 ちなみに、エルコスさん曰く、「陸上にある、下1ケタが0どうしの公会点は、日本で1箇所しかない」とのこと。そういえば、ここは北緯は40度だけど、東経は141度だな。

それはどこだろう、なんて考えながらもう少し登りをこなすと、いよいよスノーシェッドが見えてきた。中は薄暗く、このままだと後ろからハネられそうなので、一旦停まってテールライトを点灯させる。

峠のシェッド。 ほんのわずかな心がけだが、これが身を助けることとなる。面倒くさがらずにやっておこう。

スノーシェッド前には、こんなのもあった。地理的には、この滝の上流付近が安比高原となっているようで、スノーシェッドは、高原地帯と隣接する山間部との境界に設けられているようだ。

平成12年頃に整備されたようだ。

穴ぼこだらけの路面に四苦八苦しながらスノーシェッドを抜けていく。そのシェッドの中で、勾配は下りに転じる。ただし速度は出ない。ガッタガタだから。

フレーム歪むんじゃね? って本気で思った。 そんなスノーシェッドを脱出すると、安比高原の入口交点に至る。ここを左折して少し登ると、安比高原のリゾート地区になるのだが、

パーキングエリアの名前にもなった山。 そこには安比高原を象徴する火山が聳え立っていた。 昭和初期に開発が始まり、かつては木炭の生産で栄えたこの地域は、現在ではすっかりリゾート地となった。辺りを見回しても、丁寧に整備された道やブルジョワジーな建物が続いている。

どうやら、この辺りに全寮制のパブリックスクールができたらしい。道が整備されたのはそのためかも。 そんな中、リゾート地に直結の鉄道駅は、いたって簡素なつくり。

こんな感じだが、臨時の寝台急行が上野から直結していたこともあった。

そういった事情で、東北屈指のリゾート地の駅は、一面一線の棒線駅で、しかも優等列車が来ない田舎の小駅となっている。 ちょうど、慰安旅行か何かのバスが停まってて、駅の見学か何かをしていた。まあ、これが現実なのだろう。

やはり乗り換えなしの直通ツアーバスは侮れない。

まあ、ここだよね。 R282交点まで戻ってきた。地図に拠ればこの辺りには大場谷地峠という名前が付いている。その交点にコンビニがあったので、補給ついでに寄っておく。

これで寒さからは解放されそうだ。それに、ここから安代までは長い下り勾配なのだ。

宿泊客のほか、街道筋直結なので大型車の利用で賑わうローソン。 前森山、複数の畑、田山のスキー場、湯瀬温泉。すっかり天気も良くなり、路面の状況も良くなった道をかっ飛んでいくと、赤坂田という地区に入った。

昭和の時代を想起させるような街並みがあらわれた。

その赤坂田周辺を北上していくと、今度は扇畑という地区に入る。

畑の文字が。 どうやら、畑の一文字と縁があるようで、このあと安比川と並走してさらに北上するのだが、今度は小屋の畑駅が登場。

周辺の景色はというと、だいたい山々と畑しかない。この辺りを通るR282、花輪線、安比川、東北道のいずれもが、この山々に囲まれた谷底を往くような線型となっている。その谷間に点在するように、小さな集落が存在しているといった感じだ。

谷地形なので、山岳路だが激しい勾配がないのは有り難い。 ただ、個人的な感想を言うならば、小さな集落を繋ぎながらの快走路、さほどきつくない勾配、古き良き原風景の残る集落と、ロングライド愛好家の琴線にぶっ刺さりまくりの要素があちこちに。

さて、旧安代町の中心駅、荒屋新町に着いたのが9:49。

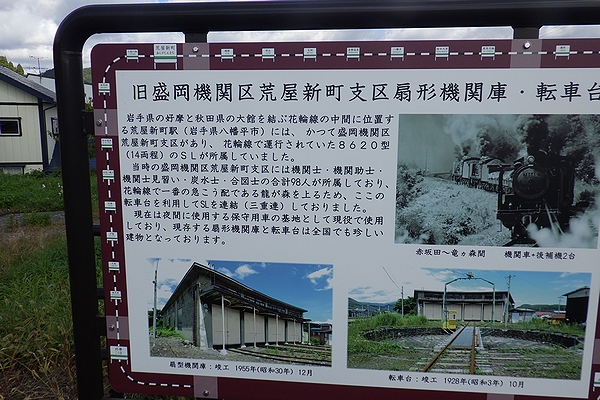

待合室は憩いの場になっていた。 ここには機関車用の転車台と、小規模ながら扇形の機関庫が残されていた。

これらしい。ホームの先から撮影できた。 かつてはここに機関区があり、ここで補機を連結し、龍ヶ森への登り勾配と戦っていたという。ちなみにエルコスさん曰く、「龍ヶ森というのが、今の安比高原駅です」とのこと。

特に冬場となれば、豪雪地帯ゆえにバスでの往来も困難を極めただろう。現在ではローカル線の小駅だが、かつてはこの鉄道が地域社会の生命線だったことは容易に想像できる。

その頃はSL全盛の時代。 だが、歴史は残酷なもので、東北自動車道が開通したことで往来はそちらに移り、今では日に6往復と盛岡行の2便しか運行されていない。こうやって訪れなければ、この地域の歴史を知る由もなかった。

荒屋新町の駅を出発すると、すぐに東北自動車道の高架を潜る。

本線が分岐側という珍しい構造の安代JCTだが、考えてみたら更埴や北広島もそんな感じだった。

まあ、思い出というほどのものではないのだが。 東北道の松尾八幡平インターを過ぎると、2つのパーキングエリアが連続する区間に入る。一応、パーキングエリアの間隔は15キロを目安としているそうなので、インターチェンジやジャンクションを挟まずに2つ連続するということは、よほど区間距離が長いのだろうと、幼少の当時は思っていた。

エルコスさんの言うとおり、2つ連続する区間が2つ、この周辺に集まっている。具体的には前森山と畑、そして安代ジャンクションとインターチェンジを挟んで、田山と湯瀬。その後鹿角八幡平インターに至る、という感じだ。

県道6号交点付近。右折すれば浄法寺を経て二戸に至るが、今回は直進。

そして、この先には田山と湯瀬がある。そこに至るにはまず、標高437の貝梨峠をシバかなくてはならない。

橙掛った秋の晴天がしっくりくる。 製材所が並ぶ田舎道を、少しずつ勾配上げながら峠を目指す。……と書いているとアレだが、全然アウターで登れちゃうような緩い峠道で、時折通過する大型車両にさえ気を付けていれば、さほど苦労はない。

うわー車線増えたー(遠い目)。

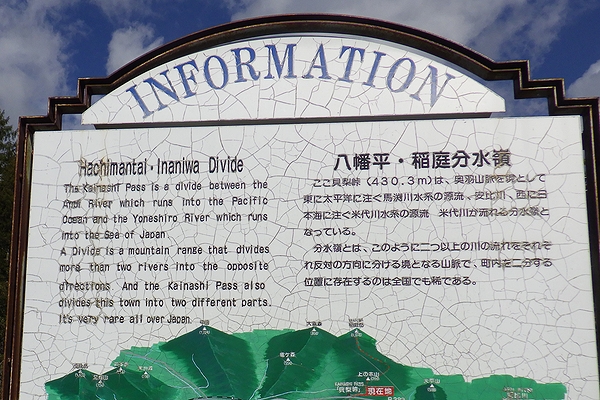

こうやって登りをシバくと、そこにはまたしてもモニュメント。ただ、先程の公会点とはちょっと違う感じ。

実は貝梨峠は県境ではない。まだまだ岩手県八幡平市である。このように、何かの境界でもない場所に分水嶺があるのは、結構珍しいのだとか。

峠は旧安代町にあったが、その当時ですら何かの境界ではなく、完全に町を分断していた。

もはや写真を撮る前提でグイグイ迫ってきやがる。 貝梨峠から気持ちの良い下り勾配を快走していると、東北道の高架を何度か潜る。すると街がちょっと開けるのだが、ここが田山の集落である。

田山。小さな集落だがしっかりと歓迎してくれる。 その田山は、スキー場推しだった。

りんどうとスキーの里らしい。

なかなか良さげなバーン。 国道に面した斜面に、それはあった。コース3本の規模に加え、ジャンプ台があることから、国体やインターハイの開催実績があるそうだ。

個人的にはこういったローカルスキー場が好きだったりするので、ここはすげぇ楽しいオーラをすごく感じる。ただ、来訪するのは高難度だな。

街道筋につきものの、味のあるドライブイン(11時かららしく、まだ閉まってた)。 さて、そんな田山を過ぎると雰囲気は一変する。しばらくは人気のない森の中を往く。

ふたたび森の中へ。 時期的に、木々にうっすらと紅が色づき始めているのに気付く。このあたりは昼夜の温度差が激しいので、紅葉も一気に進むのだろう。そんな紅く色づき始めた葉が

今日は西からの風が強く吹くらしい。こりゃまいった、今日の目的地は大館なのに。

紅葉の見ごろは、もう少し先か。 こうして漕ぎ続けること暫し。秋田県境に着いたのは11:03のこと。

これで残すは5県。ひとつの目安が照準に入ってきた。

余談だが、今回の旅はエルコスさん未訪の東北3県を踏む、という目的もあった。むしろそれが主題。 県境から西に進むと、途中何度か東北道を潜る。このあたりは山間部ゆえに地形が厳しく、どういう風に通したらよいか、苦労したのだろう。

山間部を高架とトンネルで通す高速の線型が好き(九州道の肥後トンネル付近とか)。 そして、高架の一つを潜ろうとしたとき、唐突に現れる湯瀬温泉郷の看板。

湯瀬は、その名の通り温泉が湧いていて、小規模ながら温泉街が形成されていた。R282から外れて温泉街方面に降りると、花輪線の駅があった。

小さな温泉郷の小さな駅。 11:12、湯瀬温泉着。 もともとは、このあたりの川瀬から湯が湧き出ていることが由来となった温泉地で、成分豊かなことから美肌に効能があるとされる温泉なのだそう。

穴場に相応しい土産物店。 ちなみに、東北道からも目立って見える大きな建物は、株式会社せせらぎ宿が運営している四季彩り秋田づくし 湯瀬ホテルということがわかった。

すっごい高級宿。調べてみたら一泊35K。下手すりゃ今回の旅の費用全額に匹敵するぞ。 そういえば。宿の話題で気が付いたが、我々の今日の宿を全然決めてなかった。

まあ、当日飛び込みなので金額に関しては文句は言うまい。エルコスさんに任せよう。それに、最悪でも大館には快活クラブがある。

懐かしくて買ってみたら、案の定復刻モデルだった。 で、東北限定復刻デザインのハイシーアップルなんぞを飲みながら、「あーなんか向かい風強ぇなぁ」なんてボンヤリしていたら、エルコスさんから「宿が取れた」との頼もしい声。

ちなみに大館から東能代までは約50キロあります。

申し訳なさそうにしながら確信犯的に笑うエルコスさん。あーもうどーすんのよ、今日は西側から風吹いてるってのに。

ただ、いつかは泊まってみたい。それくらい雰囲気が良い温泉郷だった。 鉄の轍湯瀬温泉からさらに西に向かうと、突然視界が開ける。鹿角市の盆地部に入った。

花輪盆地といい、鹿角市の大部分を占める。 直進してR341を往くと、八幡平の麓を南下して田沢湖に至るが、今回は右折して、まずは小坂を目指す。

2023年現在、改修工事やら流行り病やらの影響で宿泊の受付を止めているとのことだったが、そもそもレールパーク自体未訪だったので、ちょっと見ておこうと思う。

市街に入った。 盆地部は、向かい風というよりかは横風に近かったので、思いの外速度が乗った。ずっとこんな感じならありがたいのだが、まあ思い通りにはならないだろう。

気が付けばもう昼だ。 途中、道の駅で昼食を取りつつ、秋の雰囲気を感じる盆地を北上していくのだが、ここでふとエルコスさんから停止の指示。

エルコスさんの言うとおりだった。導かれるがままに進んでいった先には、十和田南という駅があった。

一見すると、行き止まりの終着駅のように見えるが。 鹿角市毛馬内地区の主要駅であるこの駅は、平地にもかかわらずスイッチバック構造をしているという特異なものだった。

そういった訳で、花輪線沿線の駅としては規模が大きい。また、名前が示す通り、十和田湖への最寄り駅としての機能もあったようだ。

2003年頃を最後に、十和田湖方面のバスは取りやめになってしまったのだそう。 往時は大勢の客で賑わい、地名である錦木の名が入った駅弁が飛ぶように売れたという。

なお、能楽のモデルとなった錦木塚が、この近くにある。リコリコは関係ない、……と思ってた。 ところが、である。エルコスさん曰く「あながち間違ってない」とのこと。どういうことかというと、能楽「錦木塚」のあらすじが関係しているという。 委細は他に譲るが、この地域に伝わる錦木塚物語という伝承の結末は、両想いであったが恋叶わず息を引き取った二人の若者を、千束の錦木とともに手厚く葬った、というものである。錦木とは、五種の木を一つの束にしたもので、これを意中の女の門前に立て、家の中に招かれると気持ちが通じたという風習がこの地域にはあったそうだ。そして男はというと、あと一日で千の束になるというその日に、帰らぬ人となってしまった。

由来となった錦木塚は、駅を出て徒歩3分くらいの稲荷神社の隣にある。 さて、そんな南十和田駅からさらに8キロほど北上すると、小坂のレールパークに着く。

旧小坂駅の施設をそのまま使用したテーマパーク。 そもそも小坂は、金属精錬と鉱石輸送、濃硫酸の製造で有名な街だった。2000年代初頭までは、それらの輸送のために自社路線を用いた貨物輸送も行われていて、その駅跡が現在のレールパークとなっている。 駅舎など設備は現存しており、それだけでなく動態保存が成されていて運行体験などが出来るそうだ。そして先述のとおり、あけぼのに使用された24系客車を使って列車ホテルが営業されているという。

宿泊可能なのは、A寝台シングルデラックスと、B寝台ソロ。なんと前者は7500円くらいで利用可能。

この駅舎は現役当時からのもの。 なお、令和5年度は宿泊の営業はしない旨がアナウンスされているので、次年度以降に期待したいと思う。 さて、小坂からは県道2号で大館に。大館と十和田を結ぶ最短経路でもあり、廃止された小坂鉄道線が並走していることから、たぶんそんなに勾配はきつくないだろうなぁ、と勘ぐってたら、

グイッて持ち上がってやがる。

登り区間はほんのわずかで、エルコスさんの言うとおり高校正門前から下りに転じた。

収穫のシーズン真っ盛り。 左右を見渡せば、あきたこまちの穂がたわわに実り、遠くを見渡せば秋の長閑な田舎の空。そして先程までの街道筋とは異なり、往来はグッと減ってとても静かになった。

そして、走っていると木々の向こう側に、錆びついた線路やら鉄橋やらがちらちら見えるようになる。これが小坂鉄道の廃線跡のようだ。

朽ちた踏切。

そしてエルコスさん曰く、「レールパークとレールバイクは別の施設」とのこと。結構間違える人も多いのだとか。そういったこともあって、小坂側は廃止区間が多くあり、逆に大館側の線路はある程度整備されているようだ。 雪沢温泉のあたりで丁度アクションカムの電源が切れたので、電池交換かねがね小休止していると、

ちょうど運行時間帯だったようだ。 片道およそ2キロの道程、結構楽しそうだ。

先を急ぐか。それにしても走りでのある良い道だな…… 雪沢温泉からさらに下っていくと、右手に白いダンゴムシみたいな建物が見えてくる。これが見えてくれば大館の市街地と大館駅はすぐそこだ。

開けた地形までくれば、大館駅は目前。あのダンゴムシは大館樹海ドームというらしい。 東能代へ14:24大館駅着。

駅舎が改築工事中。もうほとんど出来上がってた。 さて、エルコスさんのお戯れによって、本日の宿は50キロ先の東能代となった訳だが、少々困った事態になっている。

次の東能代方面行は15:33発。1時間近く待ったあと、東能代着が16:19着。対して、50キロであればのんびり走っても3時間程度で着くので、今から出発すれば到着予定は17:30。

時刻は出てないが、とにかく1時間近く待つ。

まんまと策にハマりつつあるが、まあ今回は結構ノープランな旅なので、これはこれで受け入れてしまおう。 さて、東能代へはR7を西に走るだけだが、この道は日本海側の主要幹線でもあり、かつバイパス道路が充実しているわけでもないので、交通の往来は先程の比でないほど多い。

大型車の往来も比して多くなる。 なので、要所要所で旧道を通っていこうと思う。といっても、二ツ井のあたりまではそれらしい道はなく、交通量の多いアップダウンを走らされる。 だいぶ陽が暮れてきた。道の駅たかのすには15:40着。

大太鼓が名物らしい。

そこから30分走り、16:16に能代市に入る。市境の辺りはちょっとした丘陵になっていて、インナーに入れようかどうしようか一瞬迷ったが、結局アウターで。

合併前は二ツ井町という街だった。 アップダウンはあれど、全体的にハイペースで走れる。さすが日本海側の主要幹線なだけある。

この両者については、前者が陸奥、後者が出羽を主軸にとらえていたという違いがある。また、青森県域で例えるなら、前者が南部地方、後者が津軽地方との繋がりが強いことから、本州西側となる出羽国や津軽地方への往来には、この羽州街道は現在も重要不可欠となっているようだ。 で、道の駅ふたついを通過し、トンネルへ……

トンネル側は現道、左に逸れる道が旧道。 ここで旧道が出てきた。きみまちトンネルではなく、並走する県道322を往く。二ツ井の市街地を通る道で、米代川を越えたあたりでR7現道と合流する。

歴史あるトラスは琴音橋。 その二ツ井の中心部にある二ツ井駅には16:30着。

特急も停まる街の中心駅。 ちょうど帰宅ラッシュの時間帯で、駅前には学生たちを迎えにきた車が数台停まっていた。よくある地方駅の光景である。

そして気が付けば、ちょっとアイウェアでは視界が心許ない程度に暗くなってきた。ここから東能代まであとだいたい20キロ。安全運転で行こう。

だいぶ暗くなってきた。 二ツ井と東能代間は、鉄道駅でいうと3駅先になる。山間部を抜け、海に近くなってきたこともあって、割と平野部のような勾配のない道に変わる。 そして、これ完全に日没ですね。そう言われても差し支えないほど夜の帳が降りた17:32、東能代の駅に到着した。

当初の読み通りの時間に到着できた。 走行距離は182キロ。もうちょっと頑張れば200に届きそうだが、まあ今日はこんなもんでしょう。

|