|

|

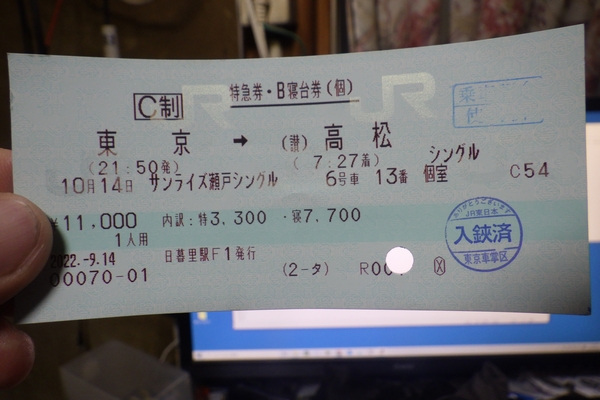

1日目のルート (powered by Ride With GPS) サンライズというプラチナチケット私事だが、サンライズのチケット取れちゃった。

欲しくたってなかなか取れない。

御存知、週末のサンライズチケットは、ジャスト打ちしないと取れないほどのプラチナチケット。1ヶ月前にたまたま出先で、何の気なしにみどりの窓口に飛び込んだら、あっさりと取れてしまったのだ。 ……で、せっかく高松までの片道切符を手に入れたので、久しぶりにうどんでも食べに行こうと思う。

これに乗って。

まずは21:00、東京駅着。

花金の東京駅八重洲口。 すっかり綺麗になって久しい八重洲口でエルコスさんを袋詰めにし、改札を潜って9番線へ。 サンライズは21:25に入線するとのこと。とりあえず今晩のアテを買い込んでしばし待っていると、品川方から明るい光が見えた。

入線。

ようやくドアが開いた。今回は奮発してシングルを取った。

だいぶ広い。 エルコスさんを部屋に押し込んで、まぁきっとダメだろうなぁと思いつつ3号車ラウンジのほうに向かってみたが、案の定、

ちなみに、今まではノビノビ座席、ちょっと奮発してもソロ下段だったので、基本的にエルコスさんはデッキ置きだったのだが、今回はシングル、しかも平屋のほうなので、

んで、これだけの就寝スペースが確保されている。 ちなみに、シングルツインやシングルデラックスという選択肢もあるにはあるが、前者は酔った状態で2階に上がれそうにない。後者に至っては乗って寝て起きたら到着するだけなのに1万オーバーはきっついのだ。 さて、列車は定刻通りに東京駅を出発。闇夜を駆けていく。

地味な優越感。

2022年現在、移動手段としての夜行列車は絶滅寸前にまで追い込まれているが、活用できれば首都圏を21時過ぎに出て、高松着が翌7時。出雲方面に出向いたとしても、出雲市到着はだいたい10時頃である。

ノスタルジアを感じながらコトコト揺られてるうちに完落ちしてたらしく、次に気付いたのは岡山手前。そして、

宇高の連絡橋。

こうして、7:27高松着。この日は琴平まで延長運転をする日だったらしく、30分ほど停車するとのことだ。

高松駅は頭端ホーム。

ところで、この高松駅だが……

さぬき高松うどん駅。愛称とは……

率直に思ったよ。「もう高松駅でよくね?」……と。 釜座藤川という謎のお店駅前のうどん店で早速腹ごしらえを行い、

駅前のセルフ店「めりけんや」にて。ぶっかけ(小)350円。 それでは出発しようか。

一旦、さぬき市方面へ。 それは、今からおよそ10年前の話。ワタクシめは先代の内藤さん時代に、同じように自転車を持ち込んで四国入りを果たしている。その時、ある店の前を偶然、通り過ぎている。

県道155号線を東に走ってた途中だったと思う。ちなみに、この道はかつてのR11である。

道は対向2車線になった。 とりあえず東に向かって走るが、TDTからおよそ1ヶ月ぶりの出撃。ちょっと勘所を探りつつ、踏んだり回したりをしながら、件のポイントがある屋島周辺まで辿り着いた。 そして、そこにあったのが、

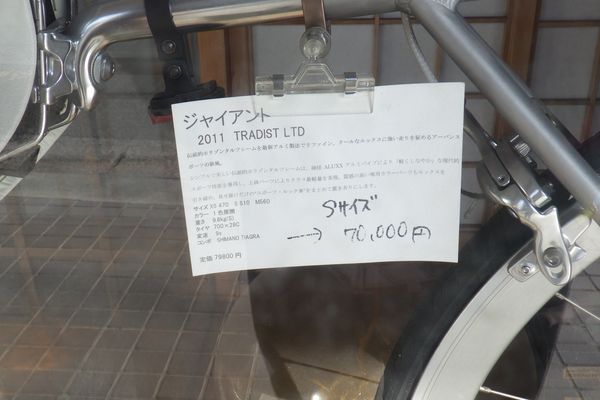

自転車が飾ってあり値札もついてるが、自転車屋らしくない外観。

釜座藤川、という屋号が付いたこの店は、地図上では藤川呉服店という衣料品のお店であることを示している。朝早いのでまだ営業してはいないのだが、その店先には自転車が売られていた。

11年前のモデルだが、デッドストックなのだろうか?

ただ、10年前の時もそうだったが、ここの店の情報が致命的レベルで存在しない。

monsterというライブハウスが高松にあるが、こちらはスペル違い。 それでも頑張ってわかったことといえば、monstarという自転車プロショップが、この場所でない別の場所に存在してるか、あるいはしていたという情報のみ。なお、ショップのwebサイトのURLも掲出されていたが、

結局、わからずじまいであった。今後、何か情報が手に入るかどうかは不明だが、とりあえず10年振りの来訪は果たせたので良しとしよう。

それでは、うどん屋を目指して西へ。 讃岐うどんの名店それでは気を取り直し、うどんを食べに行こう。とはいえ、行く店はだいたい決まっているが。

釜玉が有名になり過ぎて、サッカーチームの名前にまでなった。 それと、個人的に一番のお気に入りである兼平屋に、久しぶりに行ってみよう。あそこは青唐辛子を載せたしょうゆうどんが秀逸なのだ。

さぬきうどんの店は、セルフにしても製麺所にしても、香川県の全地域に点在しており、特に琴平の周辺は名店と呼ばれる店が点在しているという。 たとえば、「ひやあつ」「あつあつ」の掛け声で名を馳せた山内うどんは、琴平・満濃池のすぐ近くにある。琴平ではないが、しょうゆぶっかけうどんで有名な山田屋は、庵治町の付け根くらいの位置だ。

やまうちの全景(2010年7月撮影)。

事実、兼平屋は10年以上前に開拓した店で、とにかくエッジの効いたストロングな麺に青唐辛子と醤油を乱暴にぶっかけて食べたときのインパクトは、未だ忘れられない。

兼平屋。変わらぬ佇まい。 そんな講釈を垂れながら、我々は進路を西へ。県道272、R11、R32と乗り継いで、

片側2車線の快走路なんだけどね…… R32は琴平の辺りまでバイパス整備されており、流れは良いのだけど路肩の状態は芳しくなく、また、一部のオーバーパスは自転車通行禁止。

2006年頃に県道降格が成されたようだ。よく観察すると、確かに元・国道だった痕跡が。

県道降格した看板にはよくある光景。

そんな経緯から、この282という県道番号は、香川県内の県道では最も大きい数字なのだとか。

そうこうしているうちに、山越に着いた。 さて、山越うどんには10:03着。駐輪場にエルコスさんを停めていると、いつの間にか列が形成されていた。

このあたりはセルフ式の良い所だと思う。長蛇の列も、気が付けばあっという間に捌け、店の名物、釜玉うどんにありつく。

これがあの有名な釜揚げ。小350円。

讃岐うどんとしての歴史の中では、この戴き方は歴史が浅く、言わば裏メニュー的な存在だったものに光が差したような感じ。そりゃあ人気も出るわ。 だが、嗜好は人の数だけある訳で、やはり個人的には、

その兼平屋であるが、県道185、190を直行して最短ルートで往くか、もしくは大回りしてR438を経由するかの2択。

のんびり田舎道を走ろうか。 前者のルートはどう見ても1つ山を越える。行けなくはないが、折角だから距離の長いほうを選んだ。それに、兼平屋を辞した後は、本格的な峠道を1つ越える予定だし(前フリ)。

余談だが、四国には溜池が多い。これは弘法大師が由来している。 それに天気も良いのでちょっとのんびり走りたいのよ。そんな感じで兼平屋に着いたのが11:00。何年かぶりにエッジの効いたうどんにありついた。

しょうゆうどん1玉150円。天ぷらもつけてしまった…… かつての幹線は、走りやすくなった。さて、うどんで腹も満たされたので、行程を進めようと思う。本日は徳島・鳴門に宿を確保しているのだが、

四国の内陸部は険しい山々が鎮座していて、とても自転車で越えていこうという気は起きないのだが、平野部になっている箇所もある程度はある。事実、早明浦ダムを源とし、徳島で紀伊水道に注ぐ吉野川の流域もそのひとつで、三好市から徳島市にかけては、割と平坦な地形となっている。

こんな地形だったりする。 高松に戻ってR11を往くのが手っ取り早いが、たまには変化球を投げてもいいだろう。それに、これから通る予定のルートは、一応鉄路が並走しているし、峠の標高もたかだか500くらいだったはず。

兼平屋から満濃池方面に裏道を通り、山内うどんの脇を抜けるとR32に至る。

R32交点。ここを左折するのだが……

我々と同じく、交点を左折した後は、観音寺の方面へ進んでいくようだ。昨今、様々な地域でサイクリングルートを設定し、観光誘致に力を入れてるようになった。それぞれ意見はあるだろうが、ルートを設定した方は恐らく地元の人であり、その地元スペシャルを楽しめるのは純粋に有り難い。

ところで、その地元スペシャルは右折を必要とするのだが…… だが、今回我々は、その道をガン無視して、土讃の主要幹線であるR32を南下する。 その名の通り、土佐と讃岐を結ぶこの路線は、現代でこそ高速道路網が発達して往来がそちらに流れたものの、かつてはこの道が生命線であった。故に、とんでもない量の大型車がギッチギチな状態で往来していて、とても自転車で走れるような雰囲気でなかったという。

少しずつ、谷が深くなってきている。

1992年の当該区間開通を経て、2020年のR32新猪ノ鼻トンネル開通。この2つのできごとが、主要幹線に大きな変革をもたらす。峠直下を高規格のトンネルで抜ける道ができたことで、難所であったかつての峠道は、県道に降格したのである。

自転車や歩行者は脇道へ。歩行者とは歩き遍路のことか?

あわよくば「トンネル通れたら楽そうだなー」くらいは思っていたが、線型からして「たぶんダメなんじゃね?」という読みが的中した。交点を左折し、県道5号に入る。

標識とかのサイズがまあまあデカいのよ。 R32時代の遺構がそこかしこに残された道だが、こちらが想像していた以上に、勾配が

ただ、緩いとはいえ、これから標高413の猪ノ鼻峠に挑む訳で。それなりにしっかりと登っているし、なんなら九十九折れの道の往く先が、だいぶ上のほうに見えていたり。

そのだいぶ上のほうから見下ろすとこんな感じ。

やがて、小さなトンネルをいくつか越える。道も、標高を稼ぐように九十九折れになり、さらに進むと、ようやく香川県脱出を匂わす看板まで到達する。

もちろんここは県境ではない。 これでようやく峠か…… と安堵するのは注意して欲しい。峠はここからまだ500mほど先にある。

焦らしプレイの果てに。 12:22、猪之鼻トンネル着。 峠の名前とトンネルの名前が微妙な表記ゆれをしているが、とにかくここが峠である。トンネルを抜けると徳島県三好市になるが、ちょうどご同業とすれ違った。

ドロップイン。 さて、トンネルの中はLED灯のおかげでまあまあ明るい。ナトリウム灯時代のような不気味さとは無縁になったものだ。

多少でも明るければエルコスさんだってへっちゃらさ! そして、トンネルを出ると、旧池田町地域に向かって、登り返しなしの下り勾配が始まる。

徳島県に入る。 そういえば、この区間のどこかに、現役のスイッチバック駅として有名な坪尻駅というのがあったはず。

一応、駅はここから谷の方角に600m先にあるらしい。

信じられないかもしれないが、このスキマの先に道が続いている。

どうやらここを降りて行った先に駅があるらしい。ただ、駅まで600mも山道を歩かなければいけないし、そもそも靴がSPD-SLなのだ。

で、R32から外れて、落という集落にある展望台へ。

かつてはシーサス分岐だったが、高速化に際して本線がスルー形状になった。

現在では、高性能な特急気動車が時速100キロほどで駆け抜けていくという。タイミングが合えば、通過列車を見ることができたかもしれない。

遠くに集落が見えた。まるでチロルのように。 左岸を選ぶ12:49、箸蔵駅着。

有害図書の白ポストが歴史を感じさせる。 ここまで降りてしまえば、もう三好市街は目の前である。吉野川まで出てから、R192を東に進めばよい。 だがここで、エルコスさんからこんな提案が。

「絶対的なものではないのですが……」という前置きの後、曰く、R192と比べて交通量が少ないと思われることと、こちらのほうが鳴門市街に直行できること。そして、うだつの街並みという景勝スポットがあるのだとか。

ここを左折。 池田高校三好高前の交点を折り返すように左折。ここからあとは一本道となる。

実際のところ、そんなに構えるほどの登り坂はなかった。川沿いの、地形に沿った、起伏のある道。それが県道12号である。途中道の駅があればその都度止まって、

道の駅三野ではコーヒーブレイク。

道の駅みまの里では懐かしのアイスクリンを。 まあ、そんな減らず口を叩くのにも理由がある。10月だというのに、なんだか暑い。

三野、みまの里と続いて、3つめの道の駅が藍ランドうだつ。ここにうだつの街並みというのがあるらしい。

道の駅藍ランドうだつにて。

あの屋根の上のやつ。 よく見ると、昔からある建物の二階部分の屋根に、張り出した柱があった。

時代と共に意味合いが変わり、江戸時代の頃になると財力の誇示という目的に変わっていったのだという。つまり、カネがないとうだつなんて建てられない訳で、

クロトアさんにゃあ高嶺の花ってことかい? さて、風情ある街並みをバックに観光っぽいことをしているうちに、時刻は15時近くなった。秋になり、陽が落ちるのも早く感じる。なるたけ急いでいこう。

だいぶ夕方感が出てきたな。 阿波市まで来ると、少しずつ街が開けてきた。途中、県道14号の交点を左折する。ここは、直進するとそのまま県道14号になり、徳島市街に直行してしまうので要注意。

鳴門市に入った。 そしてこのあたりから、四国八十八箇所霊場の看板を多く見かけるようになる。

その霊山寺には、16:50着。

ここ で そうび を ととのえなさい。 ここは遍路の起点(逆打ちであれば最終地点)となる寺であり、参道には門前一番街という商店が軒を連ねている。遍路に出る修行者は、ここで身支度を揃えるのだとか。

同行二人(正確には同行一人と一台)。 さて、もうアイウェアでは暗くてキツくなってきた。あとどれくらいだ?

そして道は、オーバーパスで鳴門線の線路を跨ぐ。旧撫養街道という名前がついた旧道部分も併せて跨いでいる。なお、「むや」と読むそうだ。

やたら長い信号の交差点(後に通らなくても何とかなることが判明)。 旧道と分かれる交差点だが、ここの信号がえらく待たされる。ふと脇を見ると、山に向かって鳥居が建っているのが見えた。

かつて姫田城という城が建てられていた場所に経つ神社で、一言主を祭神としているようだ。ただ、情報が少ないようで、創立年代がいまいち分かってないのだという。なので、現状で判明しているのは、

この画が映える、ということ。あと、エルコスさんの無自覚。

エルコスさん曰く、「わたしは自分では動けないので、ライダーと一緒じゃないと……」とのこと。 さて、旧道に入ると道は細くなり、路地裏という表現がしっくりくるような雰囲気に。

さて、宿はどっちだ? ちょうど鳴門行きの列車が併走していて、一旦は抜かれても、駅停車中に抜き返す、みたいなことを何度か繰り返す。道のほうはというと、思いのほか交通量が多く、しょっちゅう対向車とすれ違う。

道はやがて、路地裏から商店街にランクアップし、賑やかになった。

商店街然としてきた。 そして踏切を渡り、左折して少し進むと、JR鳴門駅に着く。時刻は17:42。

初日のゴール地点。

ところで、今晩は駅近くの宿を取った訳だが、ここまでの走行距離は148キロほど。

そして宿に着いたら、

余談だが、駅から宿まではいいとこ1キロくらい。

2日目のルート (powered by Ride With GPS) 船スタートからのラーメン明けて翌日。予定では南海フェリーに乗って和歌山へ渡り、そのまま北上して大阪を目指す。

まずはR28で南下していく。

徳島8:00発の便に乗れれば、和歌山着が10:10。着岸、下船に時間がかかるのを見積もって、多くの店が開店する11時頃には余裕をもって到達できる。 問題は、鳴門から徳島まで、ざっくり見積もっても20キロほど離れているということ。普通に走って1時間くらいの距離か。

さて、宿を6:30に出発。R28を南下して、R11、県道29と繋ぐ。その途中、加賀須野橋というのがあり、

開閉時刻表、とある。

次の稼働時間は7:00ということになるのだが、それまで待ってたらこちらが船に乗れなくなる恐れが。

で、交通量が多くてバイパス形状になっているR11を回避し、しらさぎ大橋を渡り、

吉野川の河口でもあるしらさぎ大橋。 南海フェリー徳島港に着いたのが7:35。船はすでに着岸していて、車両の乗船は始まっているようだ。

ところで、南海フェリーの乗船方法だが、ドライブスルー形式で代金を支払う。これは自転車でも例外ではなく、自動車に混ざって列に並ぶ。

料金所渋滞。 桜島フェリーなんかもこのスタイルだが、窓口で乗船券を買うスタイルに比べて、自転車から離れなくて良いのが有難い。

この便ではご同業は一台もいなかった。 無事に乗船が完了。2時間強の航海で、定刻通りに和歌山港に到着。

関連会社の南海電鉄が、フェリーの時刻に合わせて列車を送り込む。 和歌山といえば和歌山ラーメン、ということになる。地元向けのローカルな店もあれば、洒落た作りの店もある。共通して言えるのは、どの店にも早寿司が卓上に並んでいて、併せてゆで卵も置かれているということ。これらは勝手に食べて、精算時に自己申告するのが決まりである。

早寿司なんてのは和歌山の他では見たことがない。 とりあえず、行程から大きく外れていない、適当に選んだ店に飛び込む。

中華そば丸田屋。中華そば803円+早寿司176円。

ひたすらまっすぐ進め。地図を眺めていて気付いたことがある。JR和歌山駅前から西に延びている道を、ひたすらまっすぐ追っかけてみたら、

途中、道路番号はコロコロ変わるものの、いわゆる道なりに進むと、そういう結論になるらしい。

和歌山から道なりに進んだ結果。

そんな道だが、まずは県道752で始まる。そしていきなり標高100の孝子峠をシバきにかかる。

県道15号で梅原まで来た。ここからが文字通りの一本道。

幸い、山々の標高は高くても900mくらいしかないので、激坂の峠越えというようなことはない。ただこの孝子峠を往く道、かつてのR26ということもあってか、

登っていくうちに、往来が激しい理由が分かった。和歌山県側の峠直下に、イオンモールがありやがる。

あと、このほかにニュータウンと和歌山大学がある。

そして、イオンモールのちょっと先に、孝子峠はある。通過は11:42、ここが阪和の境界になる。

孝子峠。往来が絶えることがまずない。 峠を下るが、この道のすぐ横を南海本線が併走している。川と鉄道のそばの街道筋に激坂はない、というメソッド通りだ。感触としては大阪側のほうが登り区間が長く感じる。勾配自体は緩いので、さほど脚を使わされるようなことはないのだが。

関西空港の文字が見えた。 そして、深日町まで下ったところで、やや右折気味に直進。ここから北上を開始する。

大阪の文字も見えた。 ……ところが。

そういや距離標に大阪って文字出てこないな。 行けども行けども、大阪の市街っぽい景色が出てこない。それもそのはずで、

意外と遠かったのねミナミの街ってのは……

関空の連絡道路。ここでもまだ半分来てないっていう。 地図上では、阪南、泉南、泉佐野、貝塚、岸和田、泉大津、高石、堺…… これだけの街を抜けていき、そしてようやく大阪市街、住之江区に至るのだ。

まだ泉佐野市。 ただ、徐々に街が栄えてくることで、徐々に大阪市街に近づいているのを実感できる訳で。

岸和田ってどの辺だよ? ナイスゲイ、という誤植752号の番号が振られていた道は、204号に変わり、34号に変わり、最後はR26となって、大阪難波に至る。阪神高速の高架を潜ると、大阪駅まであと5キロほど。

ようやく都会っぽい見た目に。

3時間半で70キロ強。遠い遠いとボヤいていたけど、思いのほか到着が早かったな。

阪神高速の高架を潜る。このあたりは通りを「筋」という。 そして大阪駅着が15:00。いわゆるキタの繁華街で、JR以外の鉄道会社としては、梅田と呼ばれている駅である。

ここが関西の交通の要衝(新大阪説も一応認める)。

基本的に大阪は通過点だったのだ。なので通天閣も大阪城もイマイチ知らないし、知っていることといえば、内藤さん時代に市営渡船と赤川橋梁を詣でただけ。

大阪駅から道頓堀までは、御堂筋という巨大な一方通行の道を南下すればよい。この日は側道を封鎖して、露店などが開かれていた。社会実験のひとつなのだとか。

さすが日本屈指の繁華街、……てくらいの賑やかさ。

んで、金龍ラーメン。あの龍のオブジェでお馴染みのヤツだ。

メニューはラーメンとチャーシューメンの二種類という潔さよ。

やることは全てやった。満足なので、名残惜しいが帰路に就こう。

なんか名古屋方面って書いてある。 そういえば、道頓堀のすぐ近くに、近鉄の大阪難波駅があった。名神間の移動といえば新幹線が強いと思われがちだが、実はこんなルートも存在する。むしろ、ミナミから名古屋に向かうなら、こっちのほうが便利だ。

そして、この列車である。

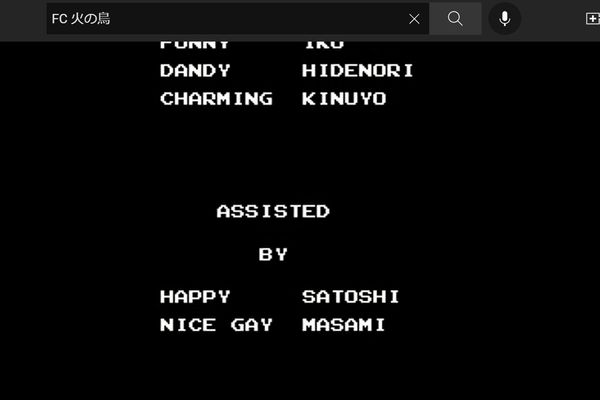

iosys(ファミコン放送局のほう)でもネタになったやつ。

こうして、16:00発の16列車に乗り込んだ。新幹線と比べて速度が遅く名古屋着までの時間がかかるが、比較的山間部を通るので景色の変化が楽しかったので、たまにはこんなルートも良いだろう。ただし、

ひのとり、快適だったぜ(このあと流石に新幹線で帰郷した)。 |