|

|

本日のルート (powered by Ride With GPS) そもそもどんな大会なんだっけ?巷にツール・ド・なにがしという自転車イベントは数あれど、このツール・ド・東北だけは、ちょっと経緯が特殊なので軽く説明しておく。 2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震。後に東日本大震災と呼ばれるこの災害によって、三陸沿岸地域は壊滅的な被害を受けた。

その復興支援を目的として。また、被災をし、復興していく我が街を目に焼き付けてほしい、との思いから、この大会は誕生した。2013年の出来事である。 ただ、第一回大会開催の頃は、被災して大変な思いをしているのに物見湯山とは何事か! という類の苦言も呈されていたらしい。

……まあ、これについては 的な雰囲気になって徐々にフェードアウトした。現地の方からしても、ネットの向こう側ではなく、実際に現地に足を運んでほしい、という思いが強かったという。

実際、地元の歓迎が他のイベントの追随を許さないのだそうだ。 余談だが、なぜ自転車ロングライドイベントなのか、については一つ答えがある。実は、ツール・ド・東北が開催される6年前まで、ツール・ド・とうほくという名の自転車競技大会が開催されていたのだ。

なので、流行りにのっかってイベントやりました、っていう感じでもなく、それ相応に自転車との関連性が紐づいているのである。

今回の発案者であるnsjさん。 さて、この大会の存在自体はだいぶ前から知っていて、それこそ上板橋連合のnsjさんが「これは絶対出るべきだ!」と力説するほどの素晴らしい大会とのこと。なので、一度は出てみたいと思い、昨年もエントリーはしたのだが、

こうして、今に至った訳である。ご存じのとおり2022年大会は無事開催され、大勢のライダーが三陸の地を駆け巡ったのである。

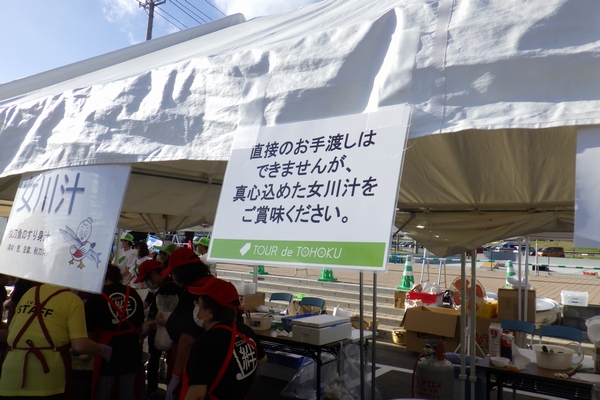

感染対策を施しながら、できるだけコロナ前に戻そうと頑張っていた。 女川ASまで

いよいよスタート! さて、当日は快晴の空の中、セイホクパーク石巻をスタートした、のだが……

ところが、画像の問題はそれで解決したが、タイムスタンプの計測を

エルコスさん曰く、「何とかなりそうです」と。ただし、正確な時刻ではないことを留意してほしい。

みんなでみおくり。 さて、6:54セイホクパーク石巻を出発し、R398バイパスから県道234を経て、女川方面に向かう。スタートは3分間隔だが、思いのほか脚が良く回る。

しばらくは田園地帯を往く。 コロナ禍で大会参加自体が3年振りとなるが、この感触は単騎で走っているときには味わえないもの。抜いたり抜かれたり、仕掛けるべきか張り付いて様子を見るか、この勘所を計りながら走るのが、結構楽しい。

しばらくは田園地帯の平坦路を往くが、ライフル射撃場の手前でちょっとした山越えになる。

登りでフン詰まるのもロングライドイベントならでは。 地脚の差が出てしまいがちな登り区間。案の定、前が詰まる。

こういった場所ではペースが落ち気味で、追突を恐れて併走状態にもなりやすい。何よりクローズドコースではなく普通に交通の往来があるので、振り向くと普通に渋滞してたりする。 自動車からしてみれば、一列棒状の自転車集団を追い抜くのも四苦八苦なのだ。できるだけ溜まらないように配慮はしたい。

ここでの運転停車は、下り勾配で密集しての事故を防ぐための措置。 そんな訳でライフル射撃場まで登る。ここで一旦強制ピットインし、往来の隙間を縫って下り勾配へ。

交点では、地元の方々の声援を受けた。 降り切ったところでR398に合流。左折する。

より正確に表すなら、ここは万石浦という海跡湖で、南側で石巻湾に接続していることから、資源豊富な漁場として機能しているという。 右手に万石浦を見ながら女川を目指すのだが、ここでもややフン詰まり気味で、ふと後ろを見ると渋滞しまくっている訳で。

あんまりよろしくない詰まり具合。

適当なタイミングで脇に寄せて、詰まった流れを解消。そして走り始める。これを繰り返していると、周囲の景観がちょっと変わった。言うなれば、建物が新しい。

それによく見れば、海から少し離れた内陸部は高台になっていて、このあたりも震災の痕跡を感じることができた。

その高台には、新しめの住宅が。 震災から10年が経ったわけだが、それを匂わせなければここが被災地であることを感じさせないかのよう。ただ、痕跡はそこかしこにあり、そして、復興も進んでいることが分かった。

さり気無いが、こういうのを見つけると、ここが被災地だって実感はする。 女川ASには7:39着。ここでは女川汁が供されていて、朝飯代わりにはちょうどよさそう、なのだが……

食ってみな、飛ぶぞ!

我々は今、大勢の方々の慈愛の精神で楽しませていただいているのだ、と。 雄勝ASまで

女川では到着と出発のそれぞれで、大漁旗の出迎えがあった。 7:52、大漁旗に見送られて女川ASを出発。ここからは一旦内陸部のほうを迂回してから、海岸線に戻ってくるというルートを引いている。復興に向けて新たに造成している箇所を伺い知ることができる。

市街地を垣間見ながら。

10年近く経ってもなお、街づくりは続いているようだ。

ここからリアス区間スタート! R398に復帰して、すぐに崎山トンネルへ。登り片勾配で路面はややウェット気味。そして今気づいたが、

ほとんどポジションランプにしかなってない前2灯。障害物を拾ってすっ転ばないように気を付けながらトンネルを通過。ここからは道幅が狭くなると同時に、改良前、改良後の路面が交互に現れるリアス海岸区間になる。 雄勝湾に沿ったリアス式の道。こう聞けばアップダウンとワインディングが連続するような忙しい道という印象が第一に想起されるが、

このあたりは造成したんだろうな。

この区間でインナーに入れたのは数える程度しかない。あとは50×28で何とかなる。……セオリーでいくならインナーを使ったほうが良いのだろうが。

時々声援なんかも受けながら。 さて、右手には雄勝湾の蒼色が広がっていて、とても眼が幸せである。所々で良さげなスポットを見つけては、写真撮影に勤しんだりする。

そりゃあ写真撮りましょうってせがまれる訳だ。 ……と、撮影中に気づいた。堤防が新しくなっていて、しかも高さがある。

三陸の風光明媚な景色と、震災の遺構とを交互に眺めつつ、もうすぐ9時になろうか、という辺りで、雄勝に近づいてきた。

かつて雄勝町という自治体だった頃、このあたりに街の中心はあった。 この辺りも津波によって街が壊滅した地域。ここの港湾部にも真新しい堤防が築かれていた。

この道の駅も2021年4月に出来たばっかり。 こうして、8:57雄勝AS着。ここでA応縁カテゴリーで先行していたnsjさんに追いつく。20分ほど先にスタートしていたので、nsjさんもリアスの景色を堪能してたみたい、……かと思ったら、

高台に位置する雄勝ASからは、雄勝湾の絶景が楽しめた。 神割崎ASまでちょうど出発するところだったnsjさんを見送り、こちらは少し長めに休憩を取る。ただし、ここでの提供物がホタテ焼きとのことで、

音と香で楽しんでいいなら、すっげぇおいしそうなんだよ。

まあ、言うても食えない訳じゃない。好みじゃないってだけで。泥酔してたら普通に食べてるだろう。

このほか、塩むすびが供されていた。こちらも人気が高かった。 そんな訳で水分の補給だけ済ませて、9:26雄勝AS発。 R398に復帰してすぐに、釜谷峠への登りが始まる。標高200の峠直下をトンネルで抜ける、雄勝への玄関口となる区間である。

ここは勾配的にきつい区間で、押してる人がちらほら。

重ためなギアばかり踏んでいたせいか、個人的にはケイデンス50から60あたりが美味しいゾーンとなっている感じ。それから外れるギアだと、脚は楽だが臓物がキツい。ケイデンスに合わせると今度は遅くてじれったい。そんなワガママ宣いながら、峠のトンネルまで登り切る。ここまで来ればキツめの登りもひと段落。

余談だが、前の車はオフィシャルのペースカーで、後続の往来をコントロールしてくれていた。

直後、エルコスさんは見たこともないようなジト目で、「……どの口が仰っているのです?」と宣った。これもしきたりさ。

峠から下っていく。こちらも勾配は割と急。 トンネルを出ると、北上川沿いに広がる田園地帯を見下ろしつつ勾配を駆け降りる。走ること暫しで、雄勝フォンドとの分岐である新北上大橋に着いた。 北上フォンドはこの橋を渡り、ふたたび沿岸部を北上して、南三陸町と石巻市との境界にある神割崎ASまで向かう。

北上"市"を想起しがちだが、橋を渡った向こう側は、2005年まで「北上町」という自治体だった。 ちょうど良さげなペースで走る先行者を捕まえて、しばらくは先頭交代をしつつ、時速32キロあたりを維持しながら走る。

特に向かい風の時なんかは、この先頭交代を含めた集団走行が効果を発揮する(伏線)。

最後の大会参加は、renas先生と出場したサザンセト。2019年のことなので、もう3年近く前の話になるのか。考えたら、あれを最後にrenas先生ともセッションしてないな。

思えばrenas先生と色んな大会に足を運んでいたな(2019年10月に撮影)。 いい加減、コロナ前のルーティーンに戻したいものである。そう思っていると、北上川の左岸を走っていた道は、登り勾配のトンネルに吸い込まれた。白浜トンネルである。

このトンネルを境に、道の雰囲気は変化する。

トンネル内はだいぶ湿っていた。このトンネルに限らず、だいたいがこんな感じ。トンネル内照明はあまり期待をしないほうがよく、改めて電池切れを後悔する次第。

「先導車」と貼ってあったトリシティ。 十三浜トンネルを抜けて左カーブ。このあたりでオフィシャルのトリシティとすれ違う。確か、先導と最後尾には、スポンサーのヤマハから提供されたオートバイが配備される、と言っていたが、つまりこれは、

その心配は杞憂で、このあと相川の集落を通過した先にインナーが要るほどの登り区間があるのだが、

今回nsjさんはオフィシャルジャージ装着で参戦中。

AS手前約2キロ地点で、nsjさんを捉えた。

nsjさん曰く、足が攣りやすいので2RUNは必須とのことで、このときも攣る寸前を行ったり来たり、という状態だった。 もう少し効果的に塩分とミネラルを摂取できれば良いのだが、とりあえずそれは休憩時に考えよう。神割崎は目と鼻のさk……

日本で三本の指に入る爆速のママチャリ(少なくとももう一人は悪魔おじさん)。

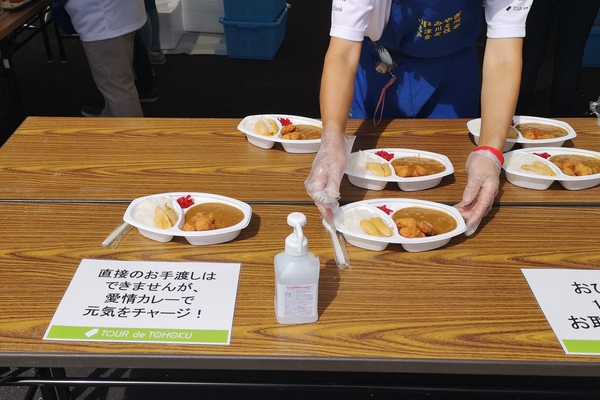

ようやく折り返し。 北上AS〜新北上大橋まで10:27神割崎AS着。ここでは三陸産シーフードカレーが供された。

ちょっとした昼ご飯になる。

ただ、食べてみて驚いたのが、ホヤ特有の独特な臭いと味がしなく、カレーによく合うということ。

これは良い発見で、ホヤが苦手、という人は一度現地で、とびきり新鮮なものを戴いてみるとよい勉強になるかもしれない。

このときはまだ天気も良かったんだけど…… さて、ここからはnsjさんと一緒に走るのだが、既に脚が終わりつつあるので、最悪、登りは押すとのこと。

神割崎を出てすぐに登り勾配が始まる(通ってきた道でもある)。 結論を言うと、全然大丈夫じゃなかったみたいで、折り返し直後の丘越えでノックアウト。早速押しが入る。

ダメだったようだ。 往路と復路が同一のルートだと、マスタングしてるのかズルしてるのか見分けがつきにくいが、同じ区間をグルグルしている変態などそうそういないだろう。

丘の頂上にちょっとしたスペースがあったので、nsjさんの脚の攣りが収まるまで小休止。これを繰り返しつつ、北上エイドを目指していくことにする。 ただ、相川のちょっと先で、初老のおねいさんが操る爆速ブロンプトンにパスされたときは、ちょっとテンションが上がる。

このブロンプトンがいい走りをしていた。

結局、新小室橋のあたりまで先行し、マスタングしたり待機したりで調整しつつ、北上エイド手前の登り区間に突入する。

もうきっついのさ。 小室団地入口の票が建てられた交点付近で小休止。このあたりでは、ぽつぽつと「押してる」参加者も目立つ。 ところで、この小室団地という小集落であるが、票といい建物といい、いささか新しさに目が行く。

そういう見方をするならば、我々の脚を痛めつけているこの坂は、かつて、多くの人の命を救った坂なのかもしれない。

さて、坂を上り切って、下り勾配の十三浜トンネルを抜けたところが北上AS。このルートの最終エイドとなる。

ここは往路の時素通りした。「帰りに寄ってください」とのこと。 ここでは、うにめかぶが供される。つまみなら完璧なのだが。

エイドで供されるのは、ほとんどが地物の名産品。味と鮮度は申し分ないが、量がいささか少ない感があるのでそこは留意しておきたい。商店も、女川を過ぎるとゴール付近まで見かけなくなるので、ある程度はスタート前に仕込んで用意しておきたい。

ちなみにこんな感じで供されていた。ちょっと量は多め。 ここから先は、北上川沿いを遡上してスタート地点に戻るルートを引いているが、大半の区間が築堤上を往く。途中には商店は望めないだろう。

12:06、北上AS出発。そして、恐れていたことが起こる。

この日は一日中、南からの風が強く吹く日だった。スタート前の時点で、最大8メートルの風というアナウンスもあった。

ヤベー数値の風が南のほうから吹くらしい。 そしてこれから、南に向かう。つまり、

仕方ないのでコバンザメになる(伏線の回収)。

幸いなのは、ここからゴールまでの区間で、nsjさんが脚をヤッちゃうような登り坂はもう出てこない、ということ。とりあえず前に出て、nsjさんがチギれないくらいの速度で巡行する、のだが……

nsjさんも限界が近そうだ。

新北上大橋まで戻ってきた。 さて、新北上大橋を渡り、右折して雄勝フォンドルートと合流するのだが、その橋の右岸詰で右折するはずの参加者の一部は、なぜか道を左折していく。

エルコスさんが調べ、そして次の瞬間、言葉を飲んだ。

そこにあったのは、廃墟だった。

そこにあったもの。 フィニッシュまで2011年3月11日に発生した大津波によって壊滅したこの廃墟は、かつて石巻市立大川小学校という名前だった。 そして今は、震災遺構として保存されているほか、震災伝承館が併設され、当時の記憶を語り継ぐ場となっている。

まあ、これだけ豪快にコンクリートの建造物が拉げていれば、そうだよね。……実際、今立っているこの場所こそが、津波に飲み込まれた現地なのだ。

もちろん内部へは入れない。外から見学できる。 校舎だったものの前では、ボランティアの方が当時の状況を説明していた。聞き入ることを選ぶこともできるが、それはまた今度、もうちょっと心構えをしっかりしてからにしようと思う。

それでは先を急ごう。 さて、ここからは北上川の右岸を西に向かう。その道すがら、エルコスさんからこんなことを聞かれる。

この時、視点の違う2通りの答えがあった。仮にそれをAおよびBとして、その両方を伝えたところ、エルコスさんはどちらも、「大先生らしいですね」という評を下した。 ただし、Aのときは優しく微笑みながら。Bのときは苦笑しながらだが。

時速はだいたい22キロくらい。結構風で押し戻されてる。 さて、川沿いの県道30号をだいたい12キロほど走ると、三陸地方を海岸沿いに縦貫するR45に至る。今回はその手前を左折し、県道33を南下する。 ここが最後の区間になるものの、風は完全に向かい風となった。

単騎で走る参加者もほとんど見なくなった。 nsjさんは手頃な車列を見つけて張り付いたようだ。こちらも同じようにタダ乗りできる車列を見つけよう。

願わくば、このままコロナも落ち着いてふたたび大会開催が活発になってくれれば、と思う。

ここを右折すれば、ゴールはもうすぐ。 実際、他の大会も手を変え品を変えで開催に漕ぎつけているようなので、少しずつ参加の頻度も上げていきたいところだ。

こうして、球場の照明が遠くに見えてくると、ゴールのセイホクパーク石巻は目と鼻の先である。13:38、フィニッシュゲートを通過。

ごーる! 本日の走行は97.9キロで、僅かに100に届いてはいないものの、三陸地方の道を開拓できたのは大きな収穫であった。

そういえば、ゴール直前でnsjさんと合流し、一緒にフィニッシュしたのだが、

飲酒なのか自転車なのか毎回モメるが、今日は飲酒でいいよね…… |