|

|

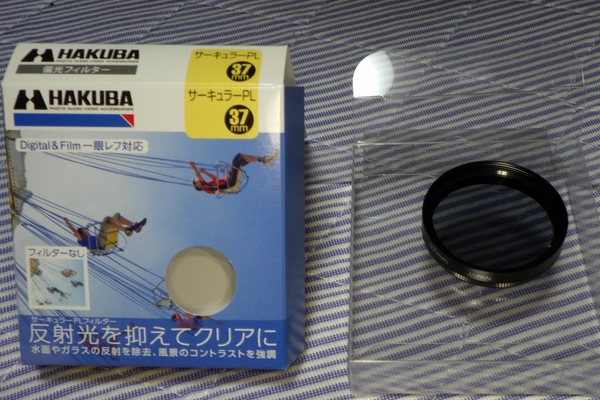

本日のルート (powered by Ride With GPS) イントロです。私事だが、PLフィルターを買った。

ネットで試しに買った安いやつ。 昨年9月に導入したWG-7だが、37ミリのネジが切ってあり、適合するフィルターが装着できるのだ。なので、導入と同時にレンズフィルターだけは入れていたのだが、

特に晴天の空の色の表現力が向上するらしい。とあれば、やはり試してみたいものなのだが、

次の休日は天気もよさそうだし、ちょっと出撃でもしてみようか。

栃木県にやってきました。 ここが穴場ルートです(10文字)……んで、我々は那須烏山の清水川公園駐車場にいる。 ここは、R294に面した公共の駐車場で、無料で運搬車をデポできる。また、烏山の市街地にあるので、補給がしやすいというメリットが。

驚いたことに、烏山周辺でいうと車両をデポできたり車団地できるようなスポットが多々あるのである。今回は清水川公園の駐車場を利用したが、他の公共駐車場を活用すれば、少なくともクルマが停められない、という問題は皆無であろう。

いかんせん、街中なのよこの物件。 そんな感じで、準備を整えて7:40出発。

エルコスさんに導かれるまま、県道29を東へ。まだまだ3月の半ばで、空気は乾いていてさらに冷たい。

まだまだ温かくなるには早いかな?

まあ、咳自体は毎年恒例なので問題ない。ただ、県境に向けての登りが始まり、いつしか呼吸はヒューヒュー言い出す始末。

おまけに、早速、登ってやがるぜ。 どれくらい続くかわからない登り区間だったのに、調子に乗ってアウターのまま登る。エルコスさんには14-28Tのジュニアギアが奢られていて、アウターローのギア比は約1.79。緩い登りであればこれで充分こなせr……

まだまだ登りが続く。 そのギア比のまま登り切ってしまった。8:06茨城との県境着。

ここからしばらく茨城県を往きます。 ところで、導入したPLフィルターであるが、

さっきから気になってたが、こんなに映り込んでたっけ?

ただ、青空とかはコントラストがバッチリ効いてて、これはこれで綺麗なのだが、

ちょっと再考が必要だな。

今日はこれ以上どうにもならんので、先を急ごう。 さて、県境から少し下るとR293交点。ここを右折すると、美和の街までうっすらと下り坂が始まる。北からの風に乗って、羽が生えたように加速するエルコスさん。

R293を美和方面へ快走する。 50-18で無風の平地という条件のときに、ケイデンス80前後で30キロ巡行、というセッティングになっているのだけれど、やや脚が回り気味だったので17Tで走ってみる。これが良い感じでグイグイ走る。

道の駅みわを過ぎると、県道29と同234が分岐する十字路に至るのだが、

現地の地名がこれ。

そんな鷲子交差点を直進し、もう少し東に進もう。

トリノコシティの交通の要衝。ここを直進。 里山とは、すなわち登りだらけである。ところで、こんな山間部に場違いなほど印字されたナビラインを見ながら、県道29を常陸太田方面へ向かう。

こんな感じの集落を抜けていく。

と、唐突にサイクリングルートを表す標識があらわれた。見ると、奥久慈里山ヒルクライムルートとある。

これは初見だな。

茨城県は全力でサイクリストを誘致していて、霞ケ浦やりんりんロードだけでなく、茨城西部の久慈地域にも魅力的なルートを引いている。ただし、公式にも書いてあったが、こちらのルートは となっていて、たいがいの区間で登ってるか、もしくは下ってるかしている。静かな集落部と、それを繋ぐ里山の狭路は、とてもサイクリング向きなのだけど、

メジャータイトルは少ないが、マイナーながら良い粒が揃ってますぜ。

無名の小さな峠と仲良くしなければならないというオマケがつく。ちなみに逃げられない。まわりこまれてしまうから。

まあ、どこを見回しても山しかないんだもん。 峠を下って水郡線の線路を潜ると、岩井橋の交点。R118と交差するが、ここをさらに直進。

R118は水郡線に沿って走っている。そういうルートも面白そうだ。 もうしばらく、この里山と戯れていくのだけど、

このカット、雑誌にも掲載されてたな。

結局、このアップダウンは常陸太田の境界まで続き、そこから先もまだまだ続く。ただし、小さな集落を繋ぐ道らしく、時折通過する景色は古き良き日本の原風景を色濃く映し出していた。

夏に来たら、また素晴らしい景色なのだろう。 登り坂はシンドイから、と平坦な道ばかりを選びがちではあるが、時にはのんびりと里山ライドをするのも、悪い気はしない。

県道36交点まで来ると、公民館の庭先に桜が花を開かせていたので、こちらでパチリとやっておこう。

分かれ道にて。

エルコスさんがものすっごい顔で、「あ゛ぁ゛!?」みたいな声を出した。まあ、これもしきたりさ。

たまにはこんなカットで。 さて、これから県道36を往く。地図を見る限り、どう考えても峠を越えるっぽい。回避できなさそうなので、諦めてインナースタート。急がずに脚がラクに回せる範囲でゆっくり走ろう。

どうみても峠道。 しばらく右手、谷の対岸を通る県道29と並走し、別れたところから本格的な登りになる。とはいえ、序盤から軽めのギア比でクルクル回しているおかげか、走りはじめの頃と比べてキツさはほとんど感じない。 しばらくすると、小さな集落を抜ける。大野という集落らしい。

明るい農村、という言葉がしっくりきそう。

超メニアック案件。 大野の公民館前で小休止する。建てられて久しい木造の家屋だが、がいし引き工事が生き残っていた。 もはや幻想郷入りして久しい施工方式ではあるが、レトロな建築物に採用例があったり、古くから残る建造物なんかだと、更新されずにそのまま使われているケースも少なくない。今ではなかなか拝むことができないものだ。

両たすき掛けバインド!(※必殺技とかじゃないです)

できればライトめで。……まあこんな雰囲気味わえるならたまにはいいか。 さて、珍しいものを見れて気をよくしたのか、残りの登りは容易くカタがついた。というよりも、こちらが予想していたよりも早くに登り勾配が終わったのだ。

峠は切り通しになっていた。 ここからは県道33交点までひたすら下り勾配が続く。どちらかというと、下りのほうが勾配きつく、道幅の狭さと先日まで降っていた雨水溜まりも相まって、勢いよくすっ飛ばすことができない。

改良工事が材木伐採なのか、東側はけっこうスッキリしてた。 そんな道をウネウネと下っていくと、やがて道幅が広くなり、県道33交点にさしかかる。ここを左折していくが、

左折して大子方面へ。この交点脇にセイコマがある。 1.4キロ、100アップ、アベレージ……!?セイコマがあれば寄る。これは法律だ。

まさかのホットシェフ併設店舗。 セイコーマートの必殺技であるホットシェフでは、出来立てアツアツの料理が戴ける。カツ丼とかうまそうだったが、それほど腹も減ってなかったので塩焼そばと筋子おにぎりで。

冷やしラーメンカップはまだ置いてなかった。 あと、2008年に作ってから愛用を重ねていたクラブカードが、新しくなった。

ただ、何がどう良くなったかは不明。

で、もぐもぐ、うんうんやりながら、ここから先のルートを確認する。 県道33を北上し、R461と合流、大子町に入ってから小生瀬で左折。袋田方面に至ればよいのだけれど、

なんかでっかい鳥居の脇を抜けていこう。 ここからだいたい5キロ強くらいの距離で、しかも進む道沿いにある。ちょっと寄り道してみようか。

なんかえれぇ登ってなくない?

アベレージ7.5かよ。しかも、マックスで18パーセント区間もあるらしいし。

見透かされるようでイヤだし、ここで引くのはもっとイヤだ。……後からイジられそうで。 で、スタートから34×28の背水の陣ギアでヨタヨタ登る。まあ、15分もあれば登り切れるだろう。

序盤がもっともきつくて、一旦平坦になり、最後ドカンと登るってプロフィールだった。 ほうほうの体で登り続けると、やがて、巨大な吊橋が見えてきた。

よく見ると主塔が龍のカタチしてる。

なかなかにスリリングな光景。 どうやらバンジージャンプの聖地でもあるらしい。この吊橋自体は観光目的で架橋されたものらしいが、もともとこの一帯が竜神峡と呼ばれていて、古には龍が棲んでいたという伝説があるという。 その吊橋であるが、渡るのに320円かかるらしい。

よく見たら有料だった。

結局、渡るのはやめた。ただ、秋の季節には紅葉が楽しめるらしいので、また来ることがあるならば、そのときは時期を狙って渡りに来ようと思う。

アンカーレイジにも竜がいた。 さて、遠目に吊橋を楽しんでから、激坂を降りてふたたび県道33へ。

谷底を行く長閑な道だ。 現在は常陸太田市の一部となっているこの地域だが、2004年までは水府村という自治体であった。 沿線には水府村時代の片鱗が数多く残されていて、里山の風景と合わせて、旅情を掻き立ててくれる。

時には集落の中を突っ切ったりもする。

やがて、道は登り勾配になり、その先で道が合流しているようだ。どうやらあれがR461みたいだが、

登った先にR461交点があるっぽい。

登り勾配手前で脇道に逸れてみると、見覚えのある交点に至った。

そうそう。こんな感じで県道と国道が合流してたんだ(2004年頃の話だが)。

ここに訪れるのは、オートバイに乗ってた頃以来なので、もう10年以上昔の話だ。新道が開通して往来が便利になるのもよくわかる。 とはいえ、軒先国道なんてのは昭和から平成ヒトケタの時代にかけてはよくある光景であった。当然ながら往来のしにくさは言わずもがなであり、地元の方々からすると新道開通というのは好ましいことと捉えるほうが多いようだ。

改良したことで、物流や医療や観光など、様々な恩恵が受けられることとなる。 さて、現道に合流し、さらに北上を続けていくのだが、改めてこのあたりが里山であることを思い出すに至った。

ここ、国道だよね、国道だよな……!?

11:36、大子町に入った。

マジでしんどかったぜ。 エルコスさんの受難小生瀬の交点を左折し、袋田に向かっての登りに入る。ここから風向きが微妙に東向きになり、脚が思うように回らない。

直進してもゴキゲンな道が待っているようだが。

この先、月居トンネルを抜けることになるのだが、確かこのトンネルには、旧道があったはずだ。

このあたりはりんごの栽培が盛んで、あちこちにりんご畑がある。 ところで、りんご畑の脇を往く旧道を登っていると、林業を営む現地の方に止められた。その結果わかったことだが、旧道のトンネルは ただ、自転車なら通れるらしく、他にも地元の軽トラやらハイカーやらが今でも利用しているらしい。自己責任の範疇で。

一応、ここを左折すると旧道となるが、通行止めとは書いてない。 あと、もう一つ教わったのは、旧道のトンネルが界隈では有名なレベルでの であること。

とりあえず、通行止めの区間手前まで来た。ここならギリ現道に戻れるのだが、

ようやく通行止めの看板にぶつかるが、積極的に通行止めてないのがポイント。

このあとメチャクソ怒られた。だが、面白そうなので行くけれど。

徐々に雰囲気がヤバげになる。これでもかつての国道である。 実は旧道のトンネルは過去に一度だけ来訪した記憶がある。もともと沿岸部と内陸部とを接続する路線であるR461に、月居山を貫く現道のトンネルができたのが1976年。それ以前から使われていたトンネルは旧道となったが、現道のトンネルは1987年まで有料道路であったため、幾許かの利用はあったようである。 ただ、古いトンネルゆえに拡幅が1車線分しかなく、当時は信号による交互通行が行われていたと記憶している。……のだが、

これ、完全に放棄されてるヤーツ。

どうやら通行止めになってから管理を放棄してるっぽく、あちこちゴミは散乱してるし、路面は苔生してるし。ただ、路面の舗装は崩れてなさそうで、真っ暗闇であることに目を瞑れば、何とか通り抜けることができそうだ。 幸い、向こう側の坑口は見えているので、ライトを全部下向きにしてからドロップイン。

一応、中はこんな感じ。ただし光が届かない中心部だと肉眼じゃどうにもならんレベル。

半べそどころではないエルコスさんを宥めすかし、トンネルを出ると、道幅がちょっとだけ広くなる。現役当時はここで信号待ちをしていたのだろう。そのあと、少し下ると、

通行止めがこっち向いてる。

その理由はすぐにわかった。路肩が崩落してたから。

久しぶりに耳かきしました、ってレベルのゴッソリ感。 どうやらこいつがトドメを刺したのだろう。それに、無料化されて久しい現道のトンネルもあるし、わざわざこちらを通る必要なんて皆無だ。 ただ、まったく使われていないかというと、そんなことはなく、月居城の史跡がある場所へと登山道が築かれていた。

月居城跡は大子町の文化遺産に指定されている。訪れる人も一定数いるのだろう。 さて、ご立腹のエルコスさんとともに、大子・袋田の市街に向かって下っていく。もはや死んでしまった道を。

完全に通れなくなる前にもう一度通れたのは大きかった。右手に袋田の温泉街が見えてくると、旧道区間は終了である。

眼下の道を手前に行くと袋田の滝。奥に行くと現道に復帰する。 大子から烏山へR118を右折し、道の駅奥久慈だいごに着いたのが12:23。ちょうどよい時間帯なので、ここで昼飯でも食べていこう。

観光客で賑わってた。

そしたら、軍鶏が名物らしい、と。なんかやっべぇらしい。

奥久慈しゃも親子丼、1500円也。 エルコスさん曰くぷりっぷりで味の良い軍鶏の親子丼を堪能したところで、ルートの確認をしておこう。 烏山に戻るルートとしては、もはや悩む必要がないくらいにシンプルな一本道。R461→県52→県27でよいようだ。

このルートで戻れば、烏山付近でだいたい100キロになる計算になる。まあよいではないか。 とりあえず湯の里大橋を渡り、常陸大子駅に立ち寄っておこう。

輪行プランなら、ここ拠点で回るのも面白そう。

これはまた今度だな。それにしてもこのルート、課される宿題が多すぎるぜ。

来訪時、満杯で入れないほどだった。 さて、R461を西へ、標高210メートルの境明神峠に向けて、ゆるゆると登り勾配が始まる。 きつい登りかというとそんなことはなく、アウターで処理できる程度の登り坂、というかほぼ平坦な道。どうやらこの道は自転車界隈では有名らしく、けっこうな割合でご同業と邂逅する。

確かに、登り勾配もさほどきつくなく、右に左に里山の原風景。こりゃサイクリングにうってつけな道である。

その道すがらみつけた、何やら映えそうな建物。 途中、旧上岡小学校という史跡をみつけた。せっかくなのでちょっと寄っていこう。

明治44年に建てられた、洋風建築の校舎だそう。現地保存物件としては茨城県内最古のものとのことだ。

……と、いうことは、当然ながら探してしまう訳で、

お約束。あと、木製線樋なんて初めて見た。

根が電気屋だと、ついついこういうの目に入ってしまう。ただし、実用的な話するならケーブルに張り替えたほうがいい。

実際にはこのがいし引きはイミテーションで、別ルートでケーブル配線されていた。 あと、この校舎は休日のみ内部を見学することができるという。一般的にはこういう見学をしたほうがいい。

正しい観光風景。雑巾掛けを彷彿させる綺麗な木製廊下だ。 旧上岡小学校を辞し、ふたたび峠に向けてクランクを回す。といっても、そんなに距離があるわけではなく、おおよそ25分で県境を通過。

境明神峠到達は13:49。 ここから先はずっと下りになる。もう特筆すべき登り勾配もない。

褒めたわけではないが、エルコスさんは満足げである。「月居トンネル以外は」というただし書きは忘れなかったが。

境明神峠は比較的穏やかな勾配。両県の往来はこのルートがオススメかも。 県道27に入ると、右手に那珂川が並走する。那須岳に源を持ち、大洗のあたりで太平洋に注ぐ一級河川だ。

こうして撮れた一枚がこれ。ちょっとはフィルターの効果が出ただろうか。

雄大な感じが出せたと思う。まあまあ気に入ってる一枚。 おっさんとチタンフレームがイチャイチャしていると、ちょうどご同業が追い抜いて行った。時間的に、宇都宮方面へ帰るところだろうか。

狭くなったり広くなったりを繰り返しながら。 県道27は、ほぼ平坦な道ではあるが、所々で登り返しがあるなど、まあまあ走り応えのある道。対岸にはR294が通っているが、こちらのほうが走りやすいと思う。 そして気が付くと、先ほど追い抜かれたご同業に追いついた。

那珂川は中流域で川幅が広い。なので橋もごっつい造りしてる。

という訳で、14:48烏山駅着。

宇都宮から宝積寺を経て、烏山線の終着駅がここである。 烏山線の各駅には、七福神を模した看板が掲げられているので、これを巡るルートを引いても楽しそうだ。

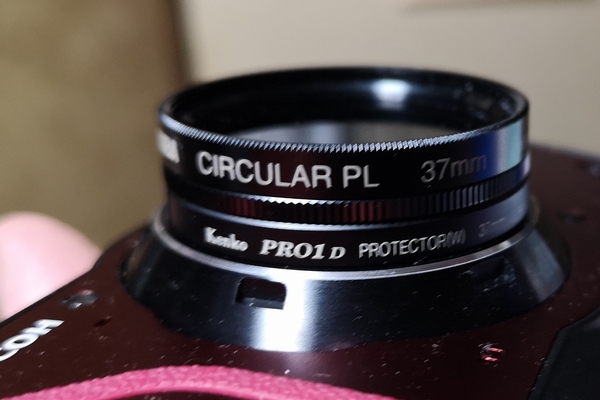

最後は腕木式信号機と一緒に。 考察:結局PLフィルターってどうよ?

こちらの通常使用を想定すると、やはり扱いに困る部分というのが目に付く。あと、光量が不足しているとき、ピントが微妙に合わない、という点もちょっと気になる。

たとえば月居トンネルの画像でいうと、完全にピンがあってない。画像サイズを小さくしてようやく見られる感じ。

ただ、風景を撮るとなかなかいい成績を叩き出すので、お蔵入りにするにはちょっと勿体ない。サドルバッグに常備して、必要に応じてレンズフィルターと付け替えて運用してみようか。

下:レンズフィルター。上:PLフィルター。

今年は里山ライドを開拓してみようかな? |