|

|

本日のルート (powered by Ride With GPS) イントロです。

……色々間違ってるんだがwww

一度は行っておきたかった北海道の国道最高所。そこには、北海道を象徴する果てしない原生林が広がっているのだとか。

イメージ画像。 問題は、人跡未踏過ぎて、日帰りで到達するには壮絶に難易度が高い、ということだ。

まだまだ収まりを知らない昨今の情勢があり、できれば投宿は避けたいのだ。お金を落としたい気持ちは山々だが、状況を悪くしては元も子もない。

これなら、足寄か上士幌を起点として周回でき、距離もだいたい230キロ程度に収まりそうだ。一見するとエグい距離ではあるものの、北海道は意外と距離が稼げるもんだ。

結局、足寄にした。 フォトジェニックな道に挑む。5:52、道の駅あしょろ銀河ホールを出発。

早朝の足寄市街。 街の中心部にある道の駅なので、まる一日運搬車を停めておいてよいものか、と悩みはしたのだが、

5:56、R242交点を右折すると、その理由が明らかになる。

上士幌方面へ。そしていきなりの…… 足寄から上士幌までのおよそ30キロは、芽登周辺のアップダウンがまあまあエグく、そのうえ、上士幌に入ってからも単調な直線道路が延々と続く感じになっている。 道の駅上士幌をスタート地点にすると、最後の最後でこれが待ちうけることに。

200キロ近く走って登坂車線て……

おまけに、今回の全行程は確実に200キロを超える。つまり、運が悪いと日没後の走行になる。

そういった訳で、まずは足寄湖に至る国道の登りを処理にかかる。登坂車線はあるものの、北海道特有のゆるめの坂。軽めのギアでトコトコ登れば、頂上はすぐだ。

このあともイヤってほど見ることになる、ドライブインだったもの。

かつては賑わっていたであろうドライブインを過ぎると、下りに転じた後に道の駅足寄湖に着く。

そして知った、足寄の意外な広さ。 こちらは現在休業中のようだけど、駐車場や自販機、トイレは利用可能のようだ。市街地から離れた位置にある道の駅なので、まる一日クルマを停めるのは、こちらのほうが良いかもしれない。

こっちのほうが団地するのに適してるか(このあと実際にやった)。 さて、地図を見ていると、あることに気づいた。 これから上士幌まで進んだ後、R273を北上するルートを考えていたのだけれど、芽登のあたりに上士幌をバイパスできる道道が1本あるではないか。

芽登第二発電所を見ながら。さて、上士幌に行くかやめるか…… やや登りがきつそうだけど、走行距離を削ることができそうだ。ナイトランの可能性を減らせるという意味では、良いかもしれない。

上士幌をバイパスすることに決めた。 6:44、道道88交点を右折。

そしてここを左折。 静まり返った芽登の市街地をちょっと進むと、すぐに道道468交点。ここを左折すると、序盤から緩めの登りが始まる。

うっすらと登りになっている。 そして進めば進むほど、周囲の森林はどんどん鬱蒼としてくる。そうすると次の問題が発生する。

不穏な雰囲気になってきた。 まあ、幸いにして野生の獣を見かけることはなかったが、

土のような何か。

なので、ちょっとフォトジェニックな場所が現れ、いつも通り撮影タイムに勤しむときは、

フォトジェニック。 さらに鬱蒼とした森の中、続く登り勾配を処理していくものの、吃驚するくらい交通の往来がない。聞こえるのは芽登川のせせらぎと木々が揺れる音、そして一定間隔で横に走る舗装の継ぎ目のガタゴト音。

この横溝がボディブローのように効くのよ。 ガタゴトさせつつ登ることしばし。登りの頂上までくると、視界が開けて牧場地帯が広がりだした。そこから下り、R273交点に7:46着。

本来走ってるべき道に戻ってきた。 ここを右折し、さらに10数キロ往くと糠平の温泉郷に至るのだけど、もうここからずっと登りである。

あの山向こうへ往くのですよ。

そのR273であるが、まあまあ登り坂ではあるものの、だいぶ緩やかでアウターでも処理できるくらいの難易度。北海道の街道筋によくあるタイプの登りだ。 大雪山国立公園の標識を過ぎ、ヒグマがわんさか生息している看板も過ぎ、さらに進んでいくと、左手にコンクリートの橋梁遺構があらわれた。

予想以上に橋が狭い。

士幌線の遺構というと、タウシュベツ川橋梁が有名である。しかし、それ以外にも遺構は至る所にあり、中には無名の遺構もある。

よく見ると遺構が…… いずれも川に架かっているコンクリートアーチ橋だが、その一つ一つに見応えがある。

あの保線車両は観光のためのサービスみたいだ。 糠平温泉郷のモニュメントを過ぎて、トンネルをいくつか越えていくと、唐突に糠平ダムの堤体が登場。橋の上から真正面の姿を望めるという、最高のビュースポットが。

「ダムと大先生、ぜんぶ込みでですっ!」(ちょっとダムが見切れた) そして、8:43ひがし大雪自然館着。

自然と歴史とアイヌ文化が学べるそうだ。 糠平ダムのダムカードはここで入手できるが、自然館が開館するのが9:00。しばし待つ間に、この先三国峠までのルートを確認する。 そもそも、糠平周辺は原始林に覆われた人跡未踏の地であった。森林開発のために道が開かれ、その後三国峠を越えるトンネルが開削されたことで、道東と道北を結ぶ動脈として発展するに至り、往来が増えたことで糠平の街も発展していったという。

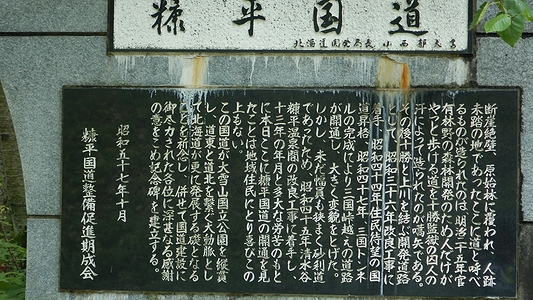

糠平国道(R273)の起源についての碑が。

しょっちゅう、というか多発地域。 そして、エルコスさんから衝撃の事実を聞かされる。

しかも、それが石北峠の売店まで続くという。険しいってレベルじゃねぇな。

温泉街は国道沿いに形成されているが、商店のようなものを見つけられなかった。 一応、補給食は(個人的見解による)多めに持ってきているので、途中で力尽きることはないだろ。……と信じたい。

道内最高所の峠に挑む。とりあえず判明したことは、三国峠までは32キロあるという。

ついでにわかったこと。

市街地付近は道道85交点まできつめの登りが続き、それを越えると勾配が緩む。

直進すると然別湖に至るがとんでもねぇ峠越えになる。 そのあとはアップダウン、というよりかは緩い登りとまあまあな登りを繰り返しつつ、十勝三股へと登っていく。

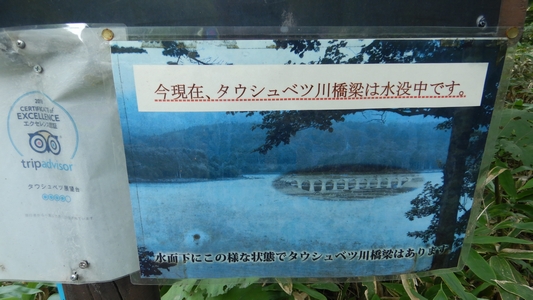

気持ちの良いストレート区間。 その途中、タウシュベツの展望台に至る遊歩道があるのだけれど、

端的にいうと、見えないってことだ。

付け加えると、エルコスさんを括り付けておくようなスタンドなんてものはない。

繰り返すようだが、このあたりにはわんさか住んでる。

さらに走ることしばし。徐々に標高が上がっていることを実感し、ふと見上げるとようやく青空が姿を見せた。

やっぱりこうでなければ。 道を囲むように広がる白樺の森の中を抜けると、除雪基地のような場所に着いた。旧幌加駅跡には9:42の到着。

単管サイクルラック完備。

鉄道の駅としては昭和53年、今からおよそ43年ほど前に役目を終えているが、その当時の雰囲気を残していた。

こんな感じで線路が引かれていたようだ。 この幌加駅から、隣駅で終点にもなる十勝三股までは、さらなる登り勾配となっている。その当時の鉄道員は、多大な苦労を強いられていたという。

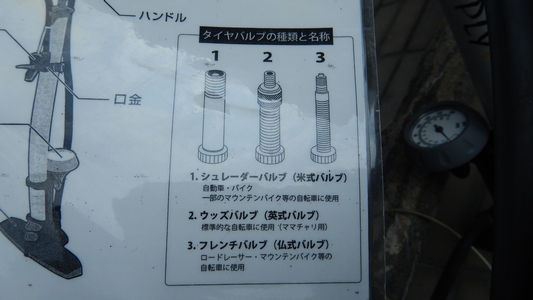

「ここでです!」 あと、参考までに、この除雪基地には自由に使えるトイレと、空気入れが用意されているので、もしもの時は活用したい。

シュレーダーとウッズはきちんと書かれてるんだけどね。

先に進もう。 相変わらずの白樺並木を抜けていき、十勝三股には10:15着。ここが三国峠までの区間で最後の休憩スポットになる。

このあたりに十勝三俣の駅があった。

さすがに11時までは待てないので先に進む。

時間があればここで昼食というのも悪くないな。 道はこの辺りから勾配を増していく。十勝三股がかつての鉄道の終点であることを如実に表すかのように。

なんてやりとりをしているうちに、ふと視線を上げると、

どう考えてもあそこまで登るんだよね。

標高は1000mを超えてきた。まあ、あと30分もあればてっぺんに着くだろう。仮に心が折れて引き返そうにも、足寄まではだいぶ遠いし。

上士幌までだって50キロ以上ある。 えっちらおっちら登っていくと、松見大橋の看板とともに、谷を跨ぐほどの大きな橋が現れた。ふと左を向くと、

原生の樹海。

そこにはトドマツとエゾマツからなる広大な樹海が広がり、まるで異界のよう。これは展望台からの眺めも期待できそうだ。 道は松見大橋の先でヘアピン状に180度向きを変え、峠へ向かってさらに登っていく。景色が絶品なので、意味もなく撮影タイムが増えていく。そして、ふと気が付いた。

この橋、色んなところで見たことないかい?

その三国峠には12:25着。

てごわかったぜ。 ここが北海道の国道最高所になり、併せて道東の上川とを結ぶ重要な峠となっている。

峠唯一の売店。 峠のカフェでは、簡単な土産物などが買えるようだが、できれば食料を補給したかった。訪れたときは、まだフードの用意ができていなかった。

寒かったのであったかいコーヒーにした。 存分に温まったところで、11:50三国峠発。峠そのものはトンネルで越える。

大型トラック同士のすれ違いはちょっとしんどそうな狭さ。

抜けると道は下りに転じ、大雪湖までの区間は快走ルートに変わる。

ずっと下っていく。

このまま上川に至るのであれば正しく最高なのだが、我々は逆方向、すなわち石北峠方面に向かわなければならない。

ユニイシカリ川と並走しながら。 途中、大雪情報ターミナルがあったので、休憩がてら情報収集に勤しむ。ダムから先、峠まではふたたび登り勾配になるが、そこを越えればひと段落つけそうだ。

トイレがある。自販機とかがあると助かるのだけど。 どうやらそこまでは無補給で凌ぐしかなさそうだ。再びエルコスさんを走らせ、およそ10分ほどで大雪湖を望むダム堤体まで辿り着いた。

大雪湖はだいぶ渇水していた。 大雪ダムは、もともと発電用途で設計していたところ、後から後から用途が足されて、気が付いたら当初設計とは随分かけ離れたものになったという、ちょっと気の毒なダムである。 ただ、このダムが上川、旭川の治水と、上水道の水瓶を担うことで、地域にとってはなくてはならない存在となった。

下流を望む。 堤体を渡った先で、R39交点がある。そこをちょっとズルしてショートカットし、ダム管理支所でダムカードを入手。時刻は13:00ちょうどくらい。

R39より脇道に逸れて到着。

いや違う。三国峠にみっくみくにされた結果だと思う。

石北峠に向けてふたたび登りだす。 みっくみくにされているのは時間だけでなく、気が付くと補給食もラスト1個。武華トンネルを出たところで補給をしたら、あとは峠への登りをシバくのみ。

峠直下がいちばんきつい区間。 インナーまで落としてじんわりクランク回すことしばし、北見市のカントリーサインが見えてくると、そこが石北峠。石狩と北見を分ける峠である。到着は14:00。

本日2個目の峠をシバいた。

……ファッ!?

我を忘れて狼狽するエルコスさんと、補給のアテが外れてげっそりするワタクシめ。ようやく落ち着いて冷静になったところでリサーチしなおすと、旭川紋別道の開通の余波をくらって2016年で閉店したというデータが。

あげいもぉぉぉぉ……(2003年に撮影) すっかりしょげ返ったエルコスさんを慰めながら、石北峠からの景色を堪能した。前に訪れたのは先述の通り2003年にバハ丸で来た時なので、かれこれ18年ぶりの景色だ。

まさかあの時、自分が自転車で訪れるなんて思いもしなかった。

人生ってのは、わからんもんだね。 さて、補給の問題については何とか解決策を見出さなければならない。幸いにして、ここから温根湯までは完全な下り勾配である。

つまり、次の補給は16時頃か。沿線に自販機のひとつでもあればまだ何とかなるのだが。

だいぶ地形的に厳しい峠なんだな、と。 入念に再リサーチしたエルコスさんによると、温根湯までの区間で、かつては何軒かのドライブインが営業していたという。

そういや、朝も似たようなの見たな。 ただ、ここまで来てしまった以上、補給できようができまいが、温根湯方面へは降りなければならない。温根湯温泉の道の駅まで行けば、補給もできるしコンビニもある。唯一の問題は、

置戸にあるダムカード発行対象ダムに立ち寄る計画を流さなければならない、ということだ。地理的に、コンビニ補給を優先すると管理事務所の営業時間をオーバーするし、ダムを優先すると冗談抜きで力尽きる可能性が高い。

補給ポイントまであと37キロ…… 獣が跋扈する夜道に挑む。14:05石北峠を出発。

真新しいナビマークがお出迎え。 自転車ナビマークが印刷されているところを見ると、この峠を利用する自転車人口が増えているのだと感じる。 完全な下り勾配をいいことに、ギアをかけてガンガン踏み倒す。できるだけ、温根湯の到着を早めるために。

舗装の継ぎ目で突き上げ喰らって、手や肩がしんどくなってきた。

その当時、外から来た観光客はドライブインに立ち寄り、先の状況、観光地までの距離や時間などを確認しながら、旅を続けていたという。まだ、カーナビのない時代である。

木々生い茂る峠道が終わると、今度は道東でよく見かける牧草地帯になる。時々農場の建物が点在し、あとはずっと牧草地。すると、

とうふ屋さんの店の前で。

すっかり干上がった身体に水分をねじ込む。温根湯まで持てばよいので、念のために赤缶も仕込んでおく。ここ近年、北海道の街中でゴミ箱の姿が見えないのだが、

これも見方を変えれば旅は道連れである。よしよし、しばらく一緒に旅しよう。

ナチュラルな水がなかったが、まあ温根湯は目と鼻の先よ。 下り基調で頑張り、自販機チャージで元気が出たのも幸いし、温根湯温泉の市街地に着いたのは15:28。国道沿いのコンビニに飛び込んだ。

温根湯温泉は雰囲気の良い温泉街。いつか一泊してみたい。 遅い昼食を戴きつつ、これから先のルートを確認する。とはいえ、置戸からは旧ちほく銀河鉄道沿いにR242を南下するだけであるが。

どちらのルートも、それなりに峠越えを強いられることとなる。強いて言うなら、後者のほうが走行距離を短縮できるのと、幹線じゃなさそうなので交通量は少なそう。

温根湯峠を目指す。 15:55温根湯温泉郷発。温泉街から続く道道247に入り、人気のない牧草地を進んでいく。空の色はだいぶ光度を下げ、もうすぐ日没となることをゆっくりと主張し始める。

やがて登り坂となり、インナーを駆使しながら登っていく。有難いのは、早朝の道道468と同様に、交通量が皆無に近い、ということ。後方から自動車に煽られる心配もないし、道幅いっぱい使ってのんびりと登坂できる。

あっさりと峠に着いた。

ここでもできるだけ時短を目指して、滅多に入れない14Tを駆使して下りを駆ける。そして、道道211交点を左折して、置戸市街へ。

右折すれば行く予定だったダムが。

すぐにR242交点に差し掛かるので、右折して陸別方面へ。ここから陸別市街にかけて、最後の峠地帯に差し掛かる。

あと62キロか……

ここまででだいぶ脚を使ったこともあり、さすがにアウターでは処理が難しくなっていた。勾配自体は大したことがないのだが、右の脹脛はそろそろピキピキいいだしていた。

街道の峠だが、どうにも獣の雰囲気プンプンしている。

それでもどうにかこうにか、池北峠を越えて陸別町に入ったのが17:13。

通算4つ目の峠。

確実にナイトランである。幸い、20キロ先に陸別の市街があるので、そこでナイトランの準備を整えてしまおう。 さて、池北峠から先はずっと下り基調になり、おまけにナイトラン確定で開き直ったこともあってか、恐ろしいほどクランクがよく回るようになった。

時速30キロを維持するために、とにかく踏んで回す。

完全なオーバードライブ状態で陸別を目指していくが、小利別のインターを過ぎたあたりから、周囲が加速度的に暗くなっていくのがわかった。 おまけに、普段電源マネジメントをいい加減に行ってることが災いして、灯火類がどことなく元気ない。

陸別の街に着いた。セイコマの看板も灯が点っているほど。 その陸別には18:00着。セイコマで電池を買ってくる直前、ふとスプロケを見ると、

滅多に見られない状態。

陸別は日本一寒い街として有名であると同時に、ちほく銀河鉄道が運行されていた時代は、池田と北見の中間点として栄えた街である。その陸別駅は、現在では道の駅となっているが、ちほく銀河鉄道の資料館も内包しており、予約すれば運転体験ができるそうだ。

昨今の情勢が落ち着き、もっと自由に往来ができるようになれば、宿泊施設を併設しているここで一泊するのも悪くないだろうか。

オーロラタウン93というのが、旧陸別駅舎の愛称だったそうだ。 18:17陸別発。 ここからは暗くなるスピードがさらに加速する。陸別で灯火類の電池を総とっかえし、特にGENTOSの電池を新品にしたことで、路面の障害物が識別しやすくなった。

段違いの明るさで路面を照らす。

これに加えて前照灯と尾灯があれば、少なくとも周囲からこちらの存在を識別してくれる。さすがに光のあるほうに突っ込んでくる輩はいないだろう。

足寄に戻ってきたが、先述の通り足寄はすっげぇ広い。 足寄に入ったところで、もはやアイウェアは役に立たなくなった。ここからは裸眼で行く。

元はスキーのゴーグルが曇るから、という理由で導入したコンタクトレンズだが、自転車でも愛用している。度付きのアイウェアを使わなくていいことと、昨今の情勢でマスクが手放せないので、その曇り対策である。

まあ、塩水に漬けたところでエルコスさんは錆びないだろう。チタンだし。そして、そんな世間話をしているうちに本当に真っ暗になった。

カメラの補正で明るく見えるが、実際には真っ暗。 一応、この道はオホーツク沿岸と道東・帯広を結ぶ幹線となっているので、一定の交通往来はある。しかし、ないときは本当にない。聞こえるのはラチェットの音と叢が揺れる音と何かの鳴き声。

上利別で小休止。ついでにBGMをセット。

上利別から足寄の市街まで、あとだいたい15キロくらい。時速30キロ出ていると仮定すれば、30分で足寄に着く計算になる。先述のClean TearsのTwilight Starは7分強の楽曲なので、

北海道でナイトランになったのはこれが初めてである。もちろん、ナイトラン自体はもう何度も経験済みだが、今回の場合、あまりにも何もなさ過ぎて、走ることに集中できた。 スピードメーターも見えない、というか見たくてもおっかなくて見れない。とすれば、路面の障害物に最大限の注意を払いながら、脚がピクつくギリギリの重さを感じるクランクをひたすら回す。その単純作業が――――

最後のほうは常にこんな感じ。 こうして陸別出発から1時間半、19:47頃に、ようやく街の明かりが見えた。

明かりが見えるとホッとする。 そこからなんやかんややってるうちに時間は過ぎ、足寄駅こと道の駅あしょろ銀河ホールには19:52着。

道の駅前の交差点は「足寄駅」。ここもちほく銀河鉄道の駅があった。 本日の走行距離は229キロであったが、かかった時間は14時間だった。

早朝6時前スタートで14時間後にはこういうふうになるので気を付けよう! |