|

|

本日のルート (powered by ルートラボ)

日本有数の山岳ルートらしい。R352、特に小出から枝折峠、銀山平を経て桧枝岐に至るルートは、過去に何度も通り抜けたルートであると同時に、その筋の方にとってはキング・オブ・酷道であり、別の筋の方には、良質な が期待できるような難所として知られる。 とはいえ、小出から銀山平まではシルバーラインが開通しているし、かつて存在していた二輪車完全通行禁止規制も、2018年現在となっては緩和され、その筋じゃない方にとっては、絶好のツーリングルートとなっている。

こういう道を往きます。ユンガスの道ほどではないけどね。 いつか、エルコスさんで通り抜けてみたいと思いつつ数年が経過し、そろそろ行けるんじゃないか、という予感とともに、始発の新幹線で浦佐駅に辿り着いた、夏の某日……

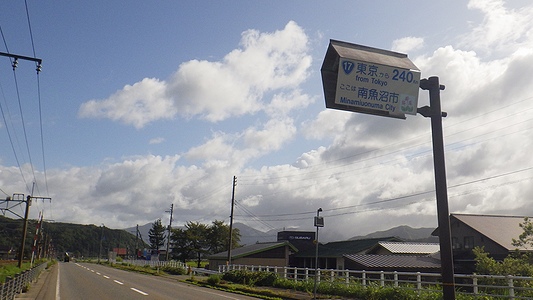

こんなにいい天気。いい天気…… 正直に白状します。

結論から言うと、枝折峠でUターン。枝折峠までの区間で脚を使い切ったのが理由の一つだが、それ以上にトドメ刺されたのが、

まあ、新幹線の中でイヤな予感はしてたんですがね。 ただでさえ人気のない路を往くうえに、枝折峠を抜けた後、待っているのが3つの丘越えと、尾瀬までの700mアップ。そして、やる気をなくす鉛色。

テンションはダダ下がり。 カッパ着て飛び込んでも良いのだけど、枝折峠登頂時点で予想以上に時間を食ってしまっていたこともあり、今回はあっさりギブアップ。

という訳で、とりあえず枝折峠までは登ってきたので、ちょっとだけ忘備のために。

ハッキリ言って意地で登ったさ。 忘備録R352は、別名「樹海ライン」と呼ばれる道だが、樹海感は駒の湯温泉との分岐地点から先となる。そしてこの地点から先、基本的に補給できるポイントは、 と考えてよい。……なくはないが、コンビニレベルの商店は100%あり得ない。

ちなみに、単純計算でこのあたりまでなら1日で走破可能。 また、輪行でのアクセスは小出駅が至近となるが、新幹線停車駅である浦佐駅からでも、時間的にはさほど変わらない。小出だと浦佐で上越線に乗り換える必要があるが、それを踏まえたうえでアクセスポイントを決めよう。 R352を登っていくと、コンビニが2軒現れる。セブン派かローソン派かはともかくとして、ローソンが最終コンビニになる。

ここを逃してはいけない。 そのあと、シルバーライン交点を直進する。先述のとおり、枝折峠までのルートは、2006年まで2輪車通行禁止のほか、午前と午後で一方通行方向が変わったり、そもそも道が舗装されてなかったり、

枝折峠といえば、やはりコレでしょう(2002年8月に撮影)。 挙句の果てには転落しても連絡方法がないと絶望的なメッセージを突き付けたりするので、公式に を掲げる始末。

ほんまやで(2002年8月に撮影)。 そんな訳で、銀山平や尾瀬方面へは、原則としてシルバーラインを経由することを推奨される。されるのだが、そもそもシルバーラインは そもそも歩行者もオートバイも通れない。なので、必然的に枝折峠を経由することになるのだが、

なお、シルバーライン交点よりしばらくは、ちょっとした食事がとれる店や、日帰り入浴をやっている施設が並ぶ。本格的に登りだすのは、規制ゲートと呼んでいる、駒の湯温泉への交点からである。

2002年8月当時、午前午後で一方通行規制を布いていたのだ。

交点にて。 麓は天気が良かったので、パシャパシャ写真を取りながら、9:20登坂開始。

2018年現在、規制は解除され、ただの道路と化したのだが。 序盤は、直感的に8%くらいかな、という感じのヘアピン登り勾配で幕を開ける。基本的に谷を巻きながら標高を上げていく線形なので、これから通っていくルートが、ハッキリと目の前に見えているのがいやらしい。

景色は申し分ないのだが。 しばらくは緩急…… 10%近い勾配と、4〜5%くらいの緩い傾斜が交互にやってくるような構成となる。このときはまだ天気が良かったので、あちこち撮影タイムを挟みつつ、おきらくムードで登っていく。 麓から峠まではだいたい10km強の距離。それに対して累積標高は730mアップとなる。そのわりに麓の緩急っぷりはというと……

うん、これアカンやつだ。後半にドカンとくるやつだ。

少々、雲が出始めたか。 そして、最初のロックシェッドを抜けたあたりから、いやな予感は現実になった。

ええ、勾配がドカンと跳ね上がりましたさ。

まだまだグイグイ登るね。 具体的に言うなら、34×28のダンシングで蛇行するレベr……

こんなに苦戦するハズはない、とタカを括っていたら返り討ちに遭った。みたいなヨハネスブルグと肩を並べるレベルのオチが延々と続く。

峠まであと少し、のハズなんだけど…… 2連のロックシェッドまで来ると、さきほどまで穏やかだった空が一変、急に薄暗くなりだし、おまけにポツリポツリと、何かが顔に当たりだす。 この時はまだ、枝折峠を越えるつもり満々だったのだけれど、後にそれはあっさり崩れ去る。

とはいえ、一日一往復で、平日は運休するが。 さらにきつくなった勾配に四苦八苦すること暫し、10:20に、三島由紀夫の文学碑前に着。ここまでで1時間経過している。メタボの38歳でこのレベルというベンチマークにして戴ければ。

ここまでで1時間。

そこからさらに登っていくと、先ほどからポツポツきていた雨粒が、急にでかくなり……

そんなに都合よく雨宿りできるスペースがあるわけでなく。仕方なく木陰に潜り込んで雨宿りすることに。

完全にウェット路面になってしまった。 そして、ここで15分ほど足止めを食らう。カッパは持ってきていたが、降り方がなかなかワイルドだったのと、どうも通り雨っぽいので、止むのを待った。

15分後、雨脚が緩んだタイミングで、急いでカッパを着て再出発。 厄介なのは、この雨が通り雨っぽいということ。山の天気は変わりやすい、とはよく言うが、ふと下界を望むと、

……晴れてるやん。 ほうほうの体で、枝折峠に着いたのが10:47。休憩込みで、登頂に1時間30分かかったことになる。

峠は小ぢんまりとしたもので。 さて、この小さい峠のほとりに腰かけ、クリームパン食べながら、ちょっと考察する。 この先も、天気はあまり良好とはいえなさそう。そのうえ、この先には再び700mアップの峠越えが1つ控えている。 雨宿りなどで予想以上に時間を食ってしまったこともあるが、それ以上に厄介な問題が現れた。それは、

……と、まあ、こういう感じのことがあって、結局、枝折峠でUターンしたのであった。

そもそもここから県境まで40キロ以上もあるんだよね…… 考察ですが……自転車界隈では、始発でやってきて、8時くらいに浦佐ないし小出からスタートし、桧枝岐、舘岩を経由し、18:11会津高原尾瀬口発の最終のリバティに乗れるかどうかが、脚力を測る指標となっているのだとか。 実質10時間弱で距離約140km、累積標高1600m程度になるから、決して不可能ではないとは思われるが……

道中、銀山平と桧枝岐には宿泊できる施設が揃っているので、そのあたりをアテにしてみるのも良いかもしれない。

2005年9月に撮影。かつてあった銀山茶屋は、2018年現在完全な更地になっている。 あと、途中で一泊を挟むのであれば、会津側から攻めるほうが、登り勾配に苦しめられなくて良さそうだ。そもそも会津高原側の標高が高いのが理由だが。

2007年8月の画像。桧枝岐の蕎麦はこんな感じ。 ただし、桧枝岐側から攻める場合、コンビニは一切ない。あっても舘岩周辺のデイリーヤマザキくらいだ。 余談だが、このルートは10月になると、紅葉が見ごろになるそうだ。

もうひとつ考察を。浦佐まで下りてくると、走行距離は60kmになっていた。いくらなんでも出来栄えが悪いので、越後湯沢まで南下して、中野屋さんでそば食べて帰ろうと思ったのだけど、

そして気温も上昇する。 ゆるやかに登り勾配のR17を走り、湯沢に着くころにはすっかりヘロヘロになってました。 ところで、R17で湯沢に向かう道中、南魚沼市との境界付近に、ちょっとした難所がある。トンネル状の箇所で地形を潜っているのだけど、狭い上に登り勾配で、かつ左にカーブしているので、できればあまり通りたくないのだが、

ここ。奥に見えるトンネルが少々厄介。なので歩道橋のところを左折。

その道は、最終的にユングパルナスの横くらいに出てくるのだけど、そこまでがインナーロー必須の激坂。幸い、交通量は皆無に等しいので、よたよた登っていく。

激坂ではあるが、交通量は皆無なので、コース幅めいっぱい使って登る。 踏切を渡ると、Y字状の分岐にぶつかるが、左は廃道っぽいので、大人しく右へ。押しが入るほどの激坂を経て、R17に復帰する。

地図によっては、左も通れるように書かれているが、まあこんな感じよ…… 使う機会はあまりないだろうが、ちょっと覚えておこう。

最終的に、ここに復帰。クルマがバンバン走ってるのがR17。 |