|

|

本日のルート (powered by ルートラボ)

イントロです。自転車界における峠の四天王とはどこを指すか。これは、酒の席でネタにできるほど話題に事欠かず、個々によって大きく見解が分かれるところだろう。

エルコスさんが指摘する条件で当てはめるなら、まず筆頭は乗鞍だろう。次に渋峠。

誰もが納得の渋峠(2017年5月に撮影)。

他にもR299麦草峠や、裏磐梯、昨年通ったぶどう峠なんかを推す人もいるだろうが、もう一つ、車道に於いての最高所が存在する。それは、

読みが似ているので、よくR20の大垂水と混同するが、山梨県と長野県の県境に位置するこの峠こそ、一般車両が通行できる、峠と名がついている場所における国内最高所である。 ちなみに、この峠自体は初来訪なんてことは全然なく、むしろバハ丸が存命のときにしょっちゅう来ている(その当時はいずれも川上村側から)。なので、どういう場所かくらいは知識としては持っているものの、

奇しくも、エルコスさん共々お世話になってるショップの恒例行事で、大弛峠に登ってきた記事がアップされていた。そして、偶然というか何というか、

……というやりとりがあって、突発的に出撃することとなった。

ちなみにこの日は平日だが、案の定ご同業が走ってた。 他の追随を許さず。7:00、道の駅まきおか発。

今回は寝苦しさを嫌って健康ランド泊。やはりキャンカー化は必要か? 大弛峠へのアクセスで、車両をデポできそうな箇所はここくらいしかなく、とりあえず隅のほうに運搬車を停めておく。まずは一旦、花かげの湯まで下り、クリスタルラインの看板を頼りに、スタート地点の肉屋の角を右折。通過タイムは7:07、いよいよスタートだ。

肉屋、こと「肉のはせ川」。この辺でキャンプする人御用達だが、こちとら地獄の入口だぜ。 ここから一直線に登っていく。

さあ、血反吐を吐きやがれ。

実際のところ、登り始めてすぐに通過する笛川小学校あたりで9%近い勾配があるだけでなく、ほぼこの程度の勾配が、だいたい5キロほどまっすぐに続くので、たいてい

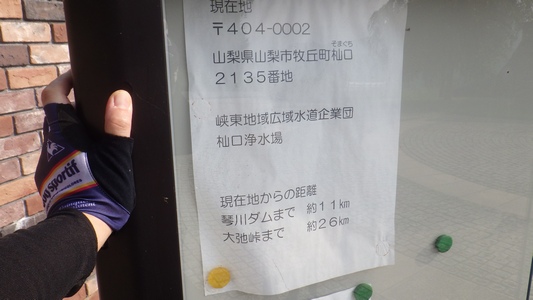

ちょうど葡萄がいい感じに実ってた。それが救いかなぁ。 さらに登って、杣口の浄水場付近になると、平気で10%を超える。そのあいだ、日陰になるような箇所はなく、両サイドを葡萄畑に囲まれた、直射日光からの逃げ場がない区間が続く。 まあ、当然だが、熱中症まっしぐらな訳で……

当然、作物には清浄な水だよね! うん、強烈にキモチイィィ…… けど、明らかに不健康ではあるな。

サービスカット。改めて思うが、ホリゾンタルは絵になる。 こうやって、登って、湧水で冷やしてのループ処理をn回繰り返すと、金桜神社の鳥居が見えてきた。もう少し登ると、杣口の浄水場なのだが、

遮るものがない炎天下、吹き出る汗と鼻水、そして11%の登り勾配。さらにトドメを差すかのように、

現実とは無情なもんだぜ……

つまり、どうやって考えても26キロのヒルクライムが残されている事実を突きつけられる。 あの乗鞍で20キロ、渋峠やぶどう峠ですら18キロ程度でしかない登り区間だが、ここはさらに10キロ上乗せしてくる。しかも、勾配は前述のそれらよりも遥かにきつい。

麓のゲートまで来た。直登の鬼畜区間はここまで。 さて、砂防ダムを望む橋を渡ったあたりから、序盤の凶悪さは鳴りを潜め、5〜6%程度の勾配とヘアピンが連続するありふれた峠道に変わる。ここまで来ると木洩れ日が差し込むような深緑の中を走るようになり、勾配が緩んだので脚も良く回る。

ヘアピンで高度を稼ぐようになった。自転車的にはありがたい線形だが。 ちなみに、休憩なしで登頂を目指すことなどハナッから考えていないので、適当に撮影タイムを設けつつ登る。しばらく登った先、甲府盆地を一望できるスポットがあるが、ここは絶景なのでぜひともゆっくり眺めておきたい。

休憩ではなくて、撮影中なのさ(説得力ないけど)。

時代の変化で、2018年現在では山梨県側からロードバイクで登頂するのが一般的となっているが、古くからこのルートはサイクリングルートとして開拓されている。長野県側の度を超えたガレ場ですら、往年のランドナーは(乗って降りたか押して降りたかはともかく)普通に越えていったし、そのまま中津川林道に突入する猛者も多かったという。 当然、今でも少数ながら長野県側に降りるサイクリストはいるにはいる。ただし、度を超えたガレ場だが。

だってこういう道だぜ?(2003年6月撮影) いつぞや、奥日光でのトラウマに囚われのエルコスさんであるが、安心してください、こっちだってお断りです。

もうちょっと登るっぽいんだよな。 さて、だいぶ登ってきて、琴川ダムまでの残り距離が表示されるようになり、これから登るであろう道が高いところに見えてて軽く絶望したりすると、いよいよ琴川ダムである。ダム管理事務所への交点までは、この行程で唯一の下り勾配となるが、すぐに登り返しが始まる。

うん、なんか登ってるね。

えぐいぜ……(ここで引き返す理由の50%がこの直登らしい) 序盤でこれなので、そりゃ初心者はサクッと殺られるだろうし、ヘタすりゃちょっとこなれた中級者こそ返り討ちに遭うだろう。そんな峠道、今まで聞いたことがない。

そんな心を癒す琴川ダム。もうこれ見て帰ろうか、って気になる。 直登が始まってすぐのところ、焼山峠への交点付近に、このあたりで唯一、休憩と補給ができるポイントとなる金峰山荘がある。自販機も完備で、大弛峠への最終補給ポイントになる。当然ながら休憩をするのだが、

決して、目の前の直登に心が折れたからではない、と言っておく。安心してください、ちゃんと登ります。

ちなみに、ここの滞在時間は15分。ちょっとゆっくりし過ぎたかな? 勾配への感度が狂いだす。目の前をご同業が通り過ぎていく。こっちは補給食に手を延ばしながら、残りの行程を思案する。 せいぜい4時間あれば登頂可能だろう、とタカをくくっていたが、どう考えてもこちらの脚では4時間切りは無理だろう。それならば無理をせず、昼飯くらいに登頂して、大弛小屋でカレーを所望すれば完璧さー! みたいなプランニングに変更する。

後半戦の開始を告げる、川上牧丘林道の第一ゲート。 補給が終わったところで、9:23、再度登り始める。山荘からスタートしたあたりで11%とか12%が出てくるほか、この区間でだいたい6%とか7%とか平均の登りが延々と続く。第一のゲートを通過した時点で、大弛峠まで残り14キロであることが記されるが、

神奈川県の高校の先生の科白を丸パクリしなくても、登るもんは登りますって。それに、事前の調査と過去の記憶で知ってはいたのだが、この勾配は

そして、いよいよ大弛峠へ。 柳平の第二ゲート手前で、あれだけ熾烈だった登り勾配はいきなり緩み、なんと平坦に……

実際のところ、ホントにわずかながら登り勾配が続いている。しかし、これまでがアレだったので、もはや平坦扱いになっている。これが概ね4キロほど続くので、第一のゲートからカウントする実質的な登りセクションは、たったの10キロということになる。

林道の名に恥じぬ、木材切り出しの大型車とすれ違う。

と同時に、この区間は稼ぎポイントにもなりうるので、タイムを狙うサイクリストは、このあたりで加速できるかどうかがキモとなる。まあこちとら、のんびり走ろうと思っているのであまり無理はしない。

この区間は、木々に囲まれた快走ルートで、コーズ全体を通じて、唯一のリラックスポイントでもある。 さて、第二ゲートを通過し、さらに進んでいくと、残り8キロというところで再び斜度が増す。

ここから峠までは、ほぼ斜度の変化がなく、だいたい平均7〜8%くらい。時速8キロでヨタヨタ走っていれば、だいたい1時間後には着くはず。

先は長いな…… ただ、かれこれ3時間もエグい登り坂を処理してきたツケは出始めており、首と腰と、あと脹脛が悲鳴を上げ始める。

時々、木々の合間から見える奥秩父の山々が美しいので、とりあえず撮影しながらのんびり行くか。

天気は持ちそうだ。そして、ここまで来ると下界のうだるような暑さは感じなくなる。

もちろん、撮影しながらストレッチは欠かせない。

水場を発見した。 途中、残り3キロの案内付近に水場があったので、念のために補給する。金峰山荘の自販機で仕入れた水は、既に底をついていたからだ。

そんな感じなので遅々として進まないが、間もなくして2連ヘアピンがやってくる。路面には斜線が印刷されているが、このヘアピンは見覚えがある。

いよいよ決着をつけるぜ(ちなみにこの車線は、駐停車禁止の合図。このあたりは縦列駐車が盛んなのだ)。 2連ヘアピンを2箇所処理し、やや左へ回り込む長い道を突き進むと、道は唐突に左へ屈曲する。その屈曲した先に、大弛峠のゲートと公衆トイレが見えた。

件のゲートを頂上側から。さりげなくここがきつい勾配になっている。 しかし、最後の最後で勾配は一気に12%まで跳ね上がり、ガクンと脚に来た上に腰が悲鳴を上げる。ただ、さすがにここまで来て脚は着きたくなかったから、ダンシングで一気に攻め込む。

なお、大弛峠には、峠の碑なんて洒落たもんは置いてなかった。 11:20、大弛峠着。

早い人なんかだと、2時間以内で登頂しちゃうこともあるらしい。どんなばけもんだそれ?

峠は登山客で賑わっていた。生憎、ご同業の姿はなかった。 プロ仕様、初心者お断り乗鞍にしても、渋峠にしても、頂上付近には何かしらの売店があったりして、少しくらいは休息を取ることができる。もちろん、そういう峠ばかりではないのだけど、この大弛峠もまた、大弛小屋という山小屋で、軽食を戴けるという。

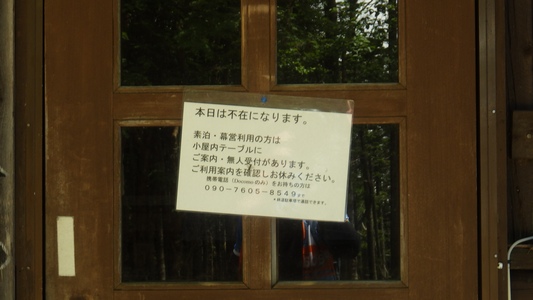

おい、まじか……(by志摩リン)

平日だから仕方ないとはいえ、久々にでかいダメージとなった。ただ、素泊まりができるように鍵は開いていたので、ちょっとだけ中を拝見させていただく。

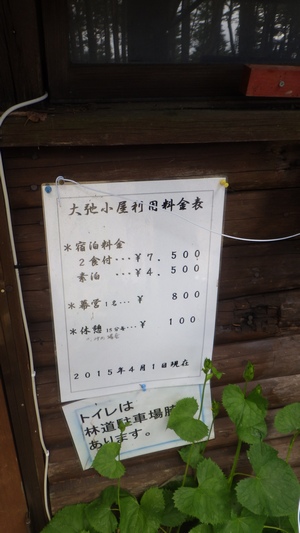

小屋の全景。 大弛小屋は、軽食の提供があるほか、宿泊することもできる。主にこの峠を起点として登山する客向けなのだけれど、乗鞍の位ヶ原山荘のように、ここで一泊するルートを描いてみても面白いだろう。

素泊まり4500円からだそうで。

なお、小屋から10分ほど

激坂にヤラれ、登頂したら補給ポイントが閉まっていて、すっかりボディとメンタルを削られて。これはアレだ、シロウトにはオススメできないやつだな。ということを改めて理解した次第。 結局、写真を撮ったりしてウダウダやってたりしたものの、することもなくなったので早々に下山することにした。

山々を拝みつつ。 帰りは延々30キロのダウンヒル。途中、登りの時に撮れなかった景色の撮影を補完したりして、1時間以上かけて下山完了。

麓まで下りると、すっげえ暑くなった。

あと、峠付近と下界の温度差が、正直笑えてしまうほどに大きいので、登頂の際は防寒具の用意を怠らないようにしよう。

13:04、道の駅に戻ってきた。

ああ、夏だねぇ。 |